あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。

1月1日の秋田市は、時折雪が降るものの、風は強くなく、さほど寒くもなく、いかにも秋田の正月らしい天候だった。2日は雨から雪になり、風が強くなり、明日3日はさらに荒れて寒くなるようだ。

正月らしく、年賀状と初詣関連の話題です。

「年賀状」という風習。虚礼だという向きもあるが、なかなか会えない人への近況報告やあいさつができ、差出人の人柄もしのばれて、悪くないと思う。

年賀状に関連する光景の1つが、アルバイトの郵便配達。

秋田市街地の通常の郵便配達員は、雪が積もっていてもバイクで配達する(タイヤは冬用らしい)。

12月下旬になると、そのいつものバイクの郵便屋さんに、自転車に乗った人が付いて回って配達する光景が見られ、歳末の風物詩だと思っていた。

自転車は、高校生のアルバイト。学校が冬休みに入って年賀状の配達を控え、正規配達員と一緒に回って、担当区域を把握しているのだろう。

高校生は、秋田の場合は高校の部活動単位で参加する場合が多いそうで、単なる小遣い稼ぎではなく、部活動の費用(用具とか遠征費)に充てることが多いとか。数年前には、女子生徒の配達員が登場したという新聞記事が出ていたはず。

当然、郵便局側も、忙しい(配達量が多い)から、高校生を雇わなければいけないのだと思っていた。

しかし、昨日のNHK秋田のローカルニュースを見て驚いた。

秋田中央郵便局での年賀状配達の出発式の話題。

式には「日本郵便の社員およそ60人が出席」し、「ことしは、社員が責任を持って届けるとの方針からアルバイトの出勤はなく」とのこと。

たしかに映像でも、高校生ではない人が、30台のバイクに乗って一斉に出発していった。

なるほど、そういえば昨年末には自転車での配達は見かけなかった。

配達のアルバイトがなくなったとなると、アテにしていた高校生たちはがっかりしているかもしれない。

なお、年末のニュースで、年賀状の仕分けがピークを迎えているというニュース(秋田中央郵便局内での作業)が流れたが、そこでは仕分けのアルバイトがいるとのことだったし、制服姿の女子高校生が写っていたと記憶している。

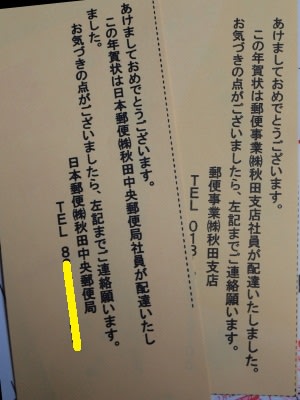

届いた年賀状に挟まっていた紙。左が今年、右は昨年

届いた年賀状に挟まっていた紙。左が今年、右は昨年

我が家に届いた年賀状には、昨年と今年とも、黄色い細長い紙が挟まっていた。昨年は郵便事業秋田支店、今年は日本郵便秋田中央郵便局名義だが、文面や連絡先は同一。

その中には「この年賀状は(中略)社員が配達しました。」とあり、これは「アルバイトが配ったんじゃないよ」と言いたそう。昨年もアルバイトによる配達はなかったのだろうか。

どうして、年賀状配達のアルバイトをやめてしまったのだろう。NHKでは「責任を持って届けるとの方針」ということだが。

考えてみれば、高校生アルバイトによる自転車での郵便配達という仕組み自体、果たしてどんなもんだろうか。

まず、秋田など積雪地では、自転車で雪道を走ること自体、リスクが高い。

それに、自転車の速度とキャパシティでは、バイクでの配達には及ばないことが考えられる。

10年以上前だけど、こんな話を聞いた。

トータルで考えれば、不慣れな高校生が一時的に自転車で配達することと、慣れた正規配達員がバイクで配達することの差は少なく、最繁忙期である元旦の配達も、実はそれほど負担ではないのかもしれない。

年賀状の扱い総枚数や元旦配達枚数は減っているようだし、昨年10月の「日本郵便株式会社」の発足(「郵便事業株式会社」が「郵便局株式会社」に吸収されて改名)も影響しているかもしれない。

この配達アルバイトの廃止は、秋田だけなのか、あるいは全国的なことなのか。NHKのローカルニュースをざっと見てみた。

すると、札幌中央郵便局と名古屋中央郵便局には、出発式に「年賀状を配達する社員やアルバイト、約120人が参加して(名古屋)」などとあって、アルバイトの配達員もいたと思われる。

しかし、「盛岡中央郵便局では職員およそ70人が参加しました。」「年賀はがきを積んだバイクが一斉に…」と伝えている局もあり、これはアルバイトがいないと考えられる。※民営化されたのだから、「職員」よりは「社員」が適切だろう。「局員」でもいいかもしれない。

他の地方都市の中央局でも、出発式にアルバイトがいなさそうな所が多いようだ。

見た限りでは、「アルバイトが配達しない」と明言しているのは、秋田放送局だけ。

僕のように年賀状の配達といえば高校生アルバイトという思い込みがある人も少なくないだろうから、ただバイクだけが出発する映像に違和感を覚える視聴者もいると思う。

そうした疑問を解消できるコメントであり、NHK秋田放送局の原稿を書いた人の配慮が感じられる報道だった。

【3日追記】ところが、秋田魁新報3日付社会面や1日17時02分更新のサイトには、「(秋田中央郵便局での出発式後)紺色の防寒着姿の社員やアルバイト30人がバイクにまたがり、それぞれ担当地域に向かった。」とある。これを信じれば、アルバイトも配達したことになる。

でも、NHK秋田の報道内容は「アルバイトはいない」ことに確証と自信を持っているし、配達された黄色い紙の文面もそれを裏付ける。

魁がろくに取材せずに、前年以前の文章を使い回したような気がしてしまうが…

いずれ、NHK秋田か魁か、どちらかは事実ではないことを報道していることになる。(以上追記)

【5日追記】ところがところが、4日に、秋田中央郵便局管内で、郵便局の郵便配達用の自転車に乗った、若い男性を見かけた。

ということは、アルバイトの郵便配達は、完全にいなくなったわけではないのかもしれない。

「1日にはアルバイトが配達しなかった」ということか? それにしても、NHKと魁で内容が反することの説明はつかないが…(以上再追記)

と、NHKさんを持ち上げておいて、もう1つは初詣の報道。

上記年賀状出発式を調べるついでに、NHK各局の初詣のニュースも見てみた。

すると、原稿がパターン化していることに気づいた。(内容的には全国どこでもほぼ同じだから、当然ではあるが)

原稿を書いた記者が研修などで習得したり、各放送局に代々受け継がれるフォーマットがあるのだろうか。

ちなみに、「初詣」自体の表記は、「初詣」が多いが、秋田局は「初もうで」だった。(アナウンサーの誤読防止やテロップにした時の視聴者の読みやすさとしては、理解できる)

おもしろいのは、上のパターンの[ ]で囲った描写。特に参拝の場面に着目したい。

前提として、現代の日本のほとんどの神社の参拝作法は、「二拝二拍手一拝」が基本。

10年くらい前までは、柏手を2回打つだけの人が多かった気がするが、最近は、“パワースポット”ブームの影響か、前後のおじぎもそれなりに行なっている人が増えているような気がする。(混雑する初詣ではそうもいかないかもしれないし、本来はもっとゆっくりと・深々と頭を下げるなどしないといけないようだが)

さらに、賽銭を供えたり、ぶら下がる鈴を鳴らす行為もある。これらと二拝二拍手一拝の関係は、神社本庁ホームページ「礼拝作法(http://www.jinjahoncho.or.jp/iroha/omairi/index8.html)」の動画によれば、鈴→二拝二拍手一拝で行なっている(賽銭を供えるシーンは映っていないし、言及されてもいない。まあ、鈴より前かな)。

その辺りの描写が、各局で違うので引用してみる。以下、地名は放送局名、カッコ内は取材先。

これだけなら、特に違和感がないかもしれない。

なるほど。参拝方法が異なる出雲大社では、そのことをちゃんと伝えている。正しくは、「二拝四拍手一拝」なわけですが。

出雲大社のほかにも「二拝四拍手一拝」で参拝するところがあるそうで、そこも取材されていた。

宇佐神宮では四拍手に触れていない。(参拝者に浸透しておらず、事実を報道しただけかもしれない)

その他の神社も見てみる。注目すべき部分に下線を入れます。

まず、多くの局でずいぶんと「さい銭(賽銭)」にこだわっている。

賽銭とは、神様へのお供え(食べ物など)の代わりにお金を捧げること。それを考えれば、賽銭箱に「投げる」「投げ入れる」という表現は適切ではないのではないだろうか。

神社本庁のホームページにも、「お賽銭箱にお金を投げ入れるところをよく見かけますが、(中略)自らの真心の表現としてお供えすることなので、箱に投げ入れる際には丁重な動作を心掛けたいものです。」とある。

そんなことに配慮した放送局もあったようで、

「丁寧に投げる」とは、どこか矛盾しているような…

それから、「順番に」というフレーズを入れている局がいくつかある。無秩序に参拝する光景など見たことがなく、順番に参拝するのは当然だと思うのだが…

賽銭にはこだわるが、ほとんどの局で鈴を鳴らしたり、柏手を打つことには触れていない。

柏手については、上記松江局でしか触れていない。鈴は、別の1局だけ。

福井は鈴はいいけれど、やっぱり柏手には触れていない。

さて、大雑把に言えば、寺社に参拝する時、神社では柏手を打ち、お寺(や教会)では静かに手を合わせる。これは、日本人なら常識だろう。

ところが、

「静かに」とは、聞こえる音ではなく動作の様子を現しているのだろうが、これでは柏手を打たずに参拝しているようにも受け取れる。善知鳥神社や三吉神社は、二拝二拍手一拝で参拝する普通の神社なのだが。

また、秋田局の「目を閉じて」という部分。他にも、

確かに、僕もそうやっているので違和感はなかった。多くの人もそうしているだろうから、報道としては事実であって間違いではない。

ところが、上記神社本庁の参拝方法の動画を見ると、画質が粗くて確証は持てないが、手を合わせている間は、ずっと目を開いているようにも見える。作法としては目は閉じない(閉じなくていい)のかもしれない。

確認できた中で唯一、お寺の初詣の報道があった。

やっぱり賽銭は出てきますか。

これだけ見ると、お寺の参拝風景として正しい描写だが、「手を合わせて」の上記青森と秋田の神社との違いはないように受け取れてしまう。

また、「線香うんぬん」があるのなら、神社のほうは「手水舎で身を清めたあと」としてもいいように思う。(北国では手水が凍結している場合もあるし、冷たくてやりたがらない人が多そうだけど)

そして、通して見ると、参拝者たちは、幸せを祈ったり願いを込めたり、さまざまなようだ。

伏見稲荷で多くの人が商売繁盛を祈るのは分かるが、他は、参拝者にアンケートでも取ったのだろうか? わざわざ願いごとの内容(しかも不確実な)まで報道(というか創作?)する必要があるだろうか。

NHK各局の初詣の報道を見ると、全体的に、ごちゃごちゃと余計な“修飾語”を連ねた文章という印象を受けた。今年が巳年だから「蛇足」ってことでしょうか。

そのどれだけが、視聴者の耳に入り、心に届いているだろうか。

秋田朝日放送(AAB)では、初売りと初詣を同じニュースで伝えたが、

と、簡潔に伝えている。これでいいのではないでしょうか。

さらに言えば、日本国内向けのテレビ放送なら、口頭で伝えるのは、

「訪れた人たちが、次々に参拝していました。」

で充分ではないだろうか。

ニュースの日本語が理解できる人なら、初詣では賽銭を入れて鈴を鳴らして、手を叩いて、いろんなことを願って、おみくじを引いてお守りや破魔矢を買って帰るのは分かりきったことだろう。

テレビなのだから、「映像」というものすごい情報量と伝達力を持つものが同時に流れるのだし。

テレビは、「言葉」を伝えるものではあるが、「映像」を伝えるものでもある。両者の配分を吟味して伝えてほしいものである。

今年の2月1日で、日本のテレビは放送開始60周年だそうです。

※翌2014年正月の報道はこの記事中ほど

1月1日の秋田市は、時折雪が降るものの、風は強くなく、さほど寒くもなく、いかにも秋田の正月らしい天候だった。2日は雨から雪になり、風が強くなり、明日3日はさらに荒れて寒くなるようだ。

正月らしく、年賀状と初詣関連の話題です。

「年賀状」という風習。虚礼だという向きもあるが、なかなか会えない人への近況報告やあいさつができ、差出人の人柄もしのばれて、悪くないと思う。

年賀状に関連する光景の1つが、アルバイトの郵便配達。

秋田市街地の通常の郵便配達員は、雪が積もっていてもバイクで配達する(タイヤは冬用らしい)。

12月下旬になると、そのいつものバイクの郵便屋さんに、自転車に乗った人が付いて回って配達する光景が見られ、歳末の風物詩だと思っていた。

自転車は、高校生のアルバイト。学校が冬休みに入って年賀状の配達を控え、正規配達員と一緒に回って、担当区域を把握しているのだろう。

高校生は、秋田の場合は高校の部活動単位で参加する場合が多いそうで、単なる小遣い稼ぎではなく、部活動の費用(用具とか遠征費)に充てることが多いとか。数年前には、女子生徒の配達員が登場したという新聞記事が出ていたはず。

当然、郵便局側も、忙しい(配達量が多い)から、高校生を雇わなければいけないのだと思っていた。

しかし、昨日のNHK秋田のローカルニュースを見て驚いた。

秋田中央郵便局での年賀状配達の出発式の話題。

式には「日本郵便の社員およそ60人が出席」し、「ことしは、社員が責任を持って届けるとの方針からアルバイトの出勤はなく」とのこと。

たしかに映像でも、高校生ではない人が、30台のバイクに乗って一斉に出発していった。

なるほど、そういえば昨年末には自転車での配達は見かけなかった。

配達のアルバイトがなくなったとなると、アテにしていた高校生たちはがっかりしているかもしれない。

なお、年末のニュースで、年賀状の仕分けがピークを迎えているというニュース(秋田中央郵便局内での作業)が流れたが、そこでは仕分けのアルバイトがいるとのことだったし、制服姿の女子高校生が写っていたと記憶している。

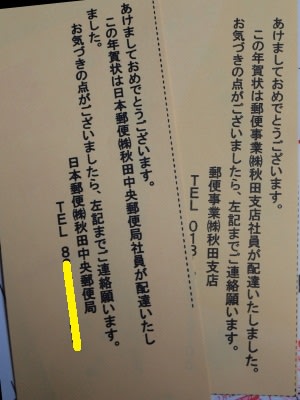

届いた年賀状に挟まっていた紙。左が今年、右は昨年

届いた年賀状に挟まっていた紙。左が今年、右は昨年我が家に届いた年賀状には、昨年と今年とも、黄色い細長い紙が挟まっていた。昨年は郵便事業秋田支店、今年は日本郵便秋田中央郵便局名義だが、文面や連絡先は同一。

その中には「この年賀状は(中略)社員が配達しました。」とあり、これは「アルバイトが配ったんじゃないよ」と言いたそう。昨年もアルバイトによる配達はなかったのだろうか。

どうして、年賀状配達のアルバイトをやめてしまったのだろう。NHKでは「責任を持って届けるとの方針」ということだが。

考えてみれば、高校生アルバイトによる自転車での郵便配達という仕組み自体、果たしてどんなもんだろうか。

まず、秋田など積雪地では、自転車で雪道を走ること自体、リスクが高い。

それに、自転車の速度とキャパシティでは、バイクでの配達には及ばないことが考えられる。

10年以上前だけど、こんな話を聞いた。

元旦に配達する年賀状は、各アルバイトが担当する全量を一度に自転車に積み込むことはできない。かといって、その都度、配達区域から郵便局へ取りに戻っていては、非効率。そこで、配達区域内の特定の家庭に依頼し、「一時保管場所」にさせてもらい、事前に郵便局からその家へ車で年賀状を運んで預け、自転車のアルバイトはそこへ取りに戻っていたそうだ。

さらに上記の通り、年末には正規配達員が付きっきりで、担当区域の研修をさせないとならない。通常1人で済むところに2人が配置されていることになるし、正規配達員の業務効率は落ちる。そのアルバイトがせっかく覚えても、正月が明ければ、雇用期間は終了となってしまう。トータルで考えれば、不慣れな高校生が一時的に自転車で配達することと、慣れた正規配達員がバイクで配達することの差は少なく、最繁忙期である元旦の配達も、実はそれほど負担ではないのかもしれない。

年賀状の扱い総枚数や元旦配達枚数は減っているようだし、昨年10月の「日本郵便株式会社」の発足(「郵便事業株式会社」が「郵便局株式会社」に吸収されて改名)も影響しているかもしれない。

この配達アルバイトの廃止は、秋田だけなのか、あるいは全国的なことなのか。NHKのローカルニュースをざっと見てみた。

すると、札幌中央郵便局と名古屋中央郵便局には、出発式に「年賀状を配達する社員やアルバイト、約120人が参加して(名古屋)」などとあって、アルバイトの配達員もいたと思われる。

しかし、「盛岡中央郵便局では職員およそ70人が参加しました。」「年賀はがきを積んだバイクが一斉に…」と伝えている局もあり、これはアルバイトがいないと考えられる。※民営化されたのだから、「職員」よりは「社員」が適切だろう。「局員」でもいいかもしれない。

他の地方都市の中央局でも、出発式にアルバイトがいなさそうな所が多いようだ。

見た限りでは、「アルバイトが配達しない」と明言しているのは、秋田放送局だけ。

僕のように年賀状の配達といえば高校生アルバイトという思い込みがある人も少なくないだろうから、ただバイクだけが出発する映像に違和感を覚える視聴者もいると思う。

そうした疑問を解消できるコメントであり、NHK秋田放送局の原稿を書いた人の配慮が感じられる報道だった。

【3日追記】ところが、秋田魁新報3日付社会面や1日17時02分更新のサイトには、「(秋田中央郵便局での出発式後)紺色の防寒着姿の社員やアルバイト30人がバイクにまたがり、それぞれ担当地域に向かった。」とある。これを信じれば、アルバイトも配達したことになる。

でも、NHK秋田の報道内容は「アルバイトはいない」ことに確証と自信を持っているし、配達された黄色い紙の文面もそれを裏付ける。

魁がろくに取材せずに、前年以前の文章を使い回したような気がしてしまうが…

いずれ、NHK秋田か魁か、どちらかは事実ではないことを報道していることになる。(以上追記)

【5日追記】ところがところが、4日に、秋田中央郵便局管内で、郵便局の郵便配達用の自転車に乗った、若い男性を見かけた。

ということは、アルバイトの郵便配達は、完全にいなくなったわけではないのかもしれない。

「1日にはアルバイトが配達しなかった」ということか? それにしても、NHKと魁で内容が反することの説明はつかないが…(以上再追記)

と、NHKさんを持ち上げておいて、もう1つは初詣の報道。

上記年賀状出発式を調べるついでに、NHK各局の初詣のニュースも見てみた。

すると、原稿がパターン化していることに気づいた。(内容的には全国どこでもほぼ同じだから、当然ではあるが)

県内各地の神社には、多くの人が初詣に訪れています。順序が入れ替わっていたり、細かな表現の差はあるが、ほぼすべてがこんなパターン。

このうち、○○市の××神社には、[天候の描写]の中、家族連れなどが次々と訪れ、[参拝する描写]していました。

参拝を終えた人の中には[おみくじを引いたり、破魔矢などを購入する描写]する人も見られました。

[参拝者のインタビュー]

この神社には、今日1日で**万人が訪れる見込みです。

原稿を書いた記者が研修などで習得したり、各放送局に代々受け継がれるフォーマットがあるのだろうか。

ちなみに、「初詣」自体の表記は、「初詣」が多いが、秋田局は「初もうで」だった。(アナウンサーの誤読防止やテロップにした時の視聴者の読みやすさとしては、理解できる)

おもしろいのは、上のパターンの[ ]で囲った描写。特に参拝の場面に着目したい。

前提として、現代の日本のほとんどの神社の参拝作法は、「二拝二拍手一拝」が基本。

10年くらい前までは、柏手を2回打つだけの人が多かった気がするが、最近は、“パワースポット”ブームの影響か、前後のおじぎもそれなりに行なっている人が増えているような気がする。(混雑する初詣ではそうもいかないかもしれないし、本来はもっとゆっくりと・深々と頭を下げるなどしないといけないようだが)

さらに、賽銭を供えたり、ぶら下がる鈴を鳴らす行為もある。これらと二拝二拍手一拝の関係は、神社本庁ホームページ「礼拝作法(http://www.jinjahoncho.or.jp/iroha/omairi/index8.html)」の動画によれば、鈴→二拝二拍手一拝で行なっている(賽銭を供えるシーンは映っていないし、言及されてもいない。まあ、鈴より前かな)。

その辺りの描写が、各局で違うので引用してみる。以下、地名は放送局名、カッコ内は取材先。

札幌(北海道神宮)「拝殿の前で手を合わせてことし1年の家内安全や無病息災などを祈っていました。」

これだけなら、特に違和感がないかもしれない。

松江(出雲大社)「さい銭を投げたあと、かしわ手を4回打つ、出雲大社独特の方法で手を合わせ、1年の幸せを願っていました。」

なるほど。参拝方法が異なる出雲大社では、そのことをちゃんと伝えている。正しくは、「二拝四拍手一拝」なわけですが。

出雲大社のほかにも「二拝四拍手一拝」で参拝するところがあるそうで、そこも取材されていた。

大分(宇佐市の宇佐神宮)「さい銭を投げ入れたあと、拝殿に向かって手を合わせ今年1年の無事や健康を祈っていました。」

宇佐神宮では四拍手に触れていない。(参拝者に浸透しておらず、事実を報道しただけかもしれない)

その他の神社も見てみる。注目すべき部分に下線を入れます。

盛岡(盛岡八幡宮)「本殿では、さい銭箱にお金を投げて、ことし1年の幸せなどを祈っていました。」

山形(鶴岡市の荘内神社)「順番にさい銭を投げ入れ、それぞれ新年に向けた願いを込めて手を合わせていました。」

静岡(静岡浅間神社)「訪れた人たちは次々にさい銭を投げ入れて無病息災や家内安全を願っていました。」

京都(伏見稲荷大社)「順番にさい銭を投げ入れては手を合わせて商売や仕事がうまくいくことや家族の健康などを祈っていました。」

高松(金刀比羅宮)「さい銭を投げては、手を合わせて幸せな1年を願っていました。」

山形(鶴岡市の荘内神社)「順番にさい銭を投げ入れ、それぞれ新年に向けた願いを込めて手を合わせていました。」

静岡(静岡浅間神社)「訪れた人たちは次々にさい銭を投げ入れて無病息災や家内安全を願っていました。」

京都(伏見稲荷大社)「順番にさい銭を投げ入れては手を合わせて商売や仕事がうまくいくことや家族の健康などを祈っていました。」

高松(金刀比羅宮)「さい銭を投げては、手を合わせて幸せな1年を願っていました。」

まず、多くの局でずいぶんと「さい銭(賽銭)」にこだわっている。

賽銭とは、神様へのお供え(食べ物など)の代わりにお金を捧げること。それを考えれば、賽銭箱に「投げる」「投げ入れる」という表現は適切ではないのではないだろうか。

神社本庁のホームページにも、「お賽銭箱にお金を投げ入れるところをよく見かけますが、(中略)自らの真心の表現としてお供えすることなので、箱に投げ入れる際には丁重な動作を心掛けたいものです。」とある。

そんなことに配慮した放送局もあったようで、

福岡(愛宕神社)「参拝の順番になると、丁寧にさい銭を投げ入れては、新年への思いを込めて手を合わせていました。」

「丁寧に投げる」とは、どこか矛盾しているような…

それから、「順番に」というフレーズを入れている局がいくつかある。無秩序に参拝する光景など見たことがなく、順番に参拝するのは当然だと思うのだが…

賽銭にはこだわるが、ほとんどの局で鈴を鳴らしたり、柏手を打つことには触れていない。

柏手については、上記松江局でしか触れていない。鈴は、別の1局だけ。

福井(佐佳枝廼社)「拝殿でさい銭を投げ入れたあと、鈴を鳴らしてから手を合わせことし1年の健康や家内安全などを祈っていました。」

福井は鈴はいいけれど、やっぱり柏手には触れていない。

さて、大雑把に言えば、寺社に参拝する時、神社では柏手を打ち、お寺(や教会)では静かに手を合わせる。これは、日本人なら常識だろう。

ところが、

青森(善知鳥神社)「さい銭を投げ入れてから、静かに手を合わせたり、絵馬に願いごとを書き入れたりして、ことし1年の幸せを祈っていました。」

秋田(太平山三吉神社)「拝殿の前に立ち、さい銭を投げ入れたあと目を閉じて、新しい1年への願いを込めて静かに手を合わせていました。」

秋田(太平山三吉神社)「拝殿の前に立ち、さい銭を投げ入れたあと目を閉じて、新しい1年への願いを込めて静かに手を合わせていました。」

「静かに」とは、聞こえる音ではなく動作の様子を現しているのだろうが、これでは柏手を打たずに参拝しているようにも受け取れる。善知鳥神社や三吉神社は、二拝二拍手一拝で参拝する普通の神社なのだが。

また、秋田局の「目を閉じて」という部分。他にも、

長崎(諏訪神社)「拝殿ではそれぞれさい銭を投げ入れゆっくりと目を閉じながら手を合わせ、願い事をする姿が見られました。」

確かに、僕もそうやっているので違和感はなかった。多くの人もそうしているだろうから、報道としては事実であって間違いではない。

ところが、上記神社本庁の参拝方法の動画を見ると、画質が粗くて確証は持てないが、手を合わせている間は、ずっと目を開いているようにも見える。作法としては目は閉じない(閉じなくていい)のかもしれない。

確認できた中で唯一、お寺の初詣の報道があった。

千葉(成田山新勝寺)「線香の煙で身を清めたあと、次々に大本堂に上がってさい銭を入れ、手を合わせてことしがよい年になるよう願っていました。」

やっぱり賽銭は出てきますか。

これだけ見ると、お寺の参拝風景として正しい描写だが、「手を合わせて」の上記青森と秋田の神社との違いはないように受け取れてしまう。

また、「線香うんぬん」があるのなら、神社のほうは「手水舎で身を清めたあと」としてもいいように思う。(北国では手水が凍結している場合もあるし、冷たくてやりたがらない人が多そうだけど)

そして、通して見ると、参拝者たちは、幸せを祈ったり願いを込めたり、さまざまなようだ。

伏見稲荷で多くの人が商売繁盛を祈るのは分かるが、他は、参拝者にアンケートでも取ったのだろうか? わざわざ願いごとの内容(しかも不確実な)まで報道(というか創作?)する必要があるだろうか。

NHK各局の初詣の報道を見ると、全体的に、ごちゃごちゃと余計な“修飾語”を連ねた文章という印象を受けた。今年が巳年だから「蛇足」ってことでしょうか。

そのどれだけが、視聴者の耳に入り、心に届いているだろうか。

秋田朝日放送(AAB)では、初売りと初詣を同じニュースで伝えたが、

「秋田市の太平山三吉神社では、家族や友人同士でお参りを済ませ、おみくじを引いたり、お守りを買ったりする人の姿が見られました。」

と、簡潔に伝えている。これでいいのではないでしょうか。

さらに言えば、日本国内向けのテレビ放送なら、口頭で伝えるのは、

「訪れた人たちが、次々に参拝していました。」

で充分ではないだろうか。

ニュースの日本語が理解できる人なら、初詣では賽銭を入れて鈴を鳴らして、手を叩いて、いろんなことを願って、おみくじを引いてお守りや破魔矢を買って帰るのは分かりきったことだろう。

テレビなのだから、「映像」というものすごい情報量と伝達力を持つものが同時に流れるのだし。

テレビは、「言葉」を伝えるものではあるが、「映像」を伝えるものでもある。両者の配分を吟味して伝えてほしいものである。

今年の2月1日で、日本のテレビは放送開始60周年だそうです。

※翌2014年正月の報道はこの記事中ほど