現地説明会に700人が見学

掘立柱塀に使われた柱根や、仏の姿を土の板に型抜きした磚仏などが見つかった奈良市の平城宮跡で、奈良文化財研究所による現地説明会があった。

公開されたのは、奈良時代に国家の重要な儀式などをした第一次大極殿院を囲んでいた回廊の西面の遺構。考古学ファンら約700人が詰めかけた。磚などが敷かれた柱根(直径約45cm)が残っている様子や、石が敷き詰められた雨落溝などを見学した。

[参考:毎日新聞10/1]

26日奈良文化財研究所は、奈良市の平城宮跡で第一次大極殿院(奈良市佐紀町)を囲んでいた西面の築地回廊跡から掘立柱塀に使われた柱根と雨落溝の跡、磚仏が見つかったことを発表した。

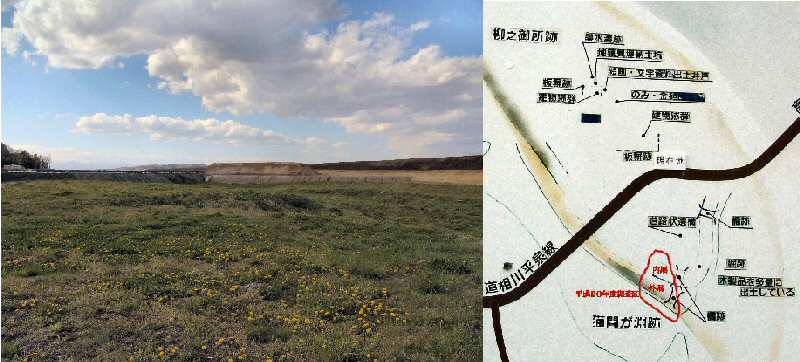

第一次大極殿院は奈良時代に国家の重要な儀式があった場所で、全体が築地回廊(南北318m、東西178m)で囲まれている。回廊はこれまでの調査で、瓦葺で基壇上に築地を設けて礎石立ちの柱が屋根を支えたいたとみられる。

①掘立柱塀の柱穴

平城遷都の初めには、築地塀の両側に柱と屋根を付けて通路を設けた築地回廊が造られたが、その中で東西の面は740年に聖武天皇が平城京から恭仁京(木津川市)に遷都した際に伴って解体され、後に掘立柱塀(*1)が造られた。745年に都が再び平城京に戻ると塀は解体され、築地回廊が再建される。

今回の西面の掘立柱塀の柱穴は(*1)のものとみられ、4・5m間隔で24個見つかり、そのうち3個にコウヤマキを材とした柱根(直径約45cm)が残っていた。

柱穴の底には磚(長さ30cm、幅15cm、厚さ8・5cm、重さ6・5kg)が6個並べられ、間を埋めるように欠けた瓦が敷かれていた。東面ではこうした工法は確認されておらず、西面の軟弱な地盤に建てる柱が沈むのを防ぐための古代の工夫とみられるという。西面では、これまでほかの部分でも同様の工法が確認されている。

②雨落溝

築地回廊の内側を通っていた雨落溝の跡も見つかり、大きさの違う小石が層になっていることから、何度か造り替えられたことがよく分かるという。

③磚仏

西面築地回廊の調査では、中世~近世の地層から、7世紀後半に作られたとみられる「磚仏」の破片が出土した。平城宮跡で磚仏が見つかるのは初めて。見つかった破片は縦7・7cm、横4・5cm、厚さ2・3cmで、如来坐像1体が浮き彫りされている。姿や大きさは桜井市・山田寺跡出土の十二尊連坐磚仏と似ており、本来は3段4列に配していたと考えられるという。

古代の遺物が上層から出土したのは謎であるが、宮中の仏事に用いられた可能性があるという。磚仏は現地説明会で展示される予定。

④その他

門や暗渠の跡が東面と同じ位置から見つかり、回廊が東西対称に造られていたことを再確認した。

現地説明会は28日午後1時半から。場所:平城宮跡の復原工事中・第1次大極殿の西隣小雨決行。

[10/27 朝日新聞、毎日新聞、産経新聞]

掘立柱塀に使われた柱根や、仏の姿を土の板に型抜きした磚仏などが見つかった奈良市の平城宮跡で、奈良文化財研究所による現地説明会があった。

公開されたのは、奈良時代に国家の重要な儀式などをした第一次大極殿院を囲んでいた回廊の西面の遺構。考古学ファンら約700人が詰めかけた。磚などが敷かれた柱根(直径約45cm)が残っている様子や、石が敷き詰められた雨落溝などを見学した。

[参考:毎日新聞10/1]

26日奈良文化財研究所は、奈良市の平城宮跡で第一次大極殿院(奈良市佐紀町)を囲んでいた西面の築地回廊跡から掘立柱塀に使われた柱根と雨落溝の跡、磚仏が見つかったことを発表した。

第一次大極殿院は奈良時代に国家の重要な儀式があった場所で、全体が築地回廊(南北318m、東西178m)で囲まれている。回廊はこれまでの調査で、瓦葺で基壇上に築地を設けて礎石立ちの柱が屋根を支えたいたとみられる。

①掘立柱塀の柱穴

平城遷都の初めには、築地塀の両側に柱と屋根を付けて通路を設けた築地回廊が造られたが、その中で東西の面は740年に聖武天皇が平城京から恭仁京(木津川市)に遷都した際に伴って解体され、後に掘立柱塀(*1)が造られた。745年に都が再び平城京に戻ると塀は解体され、築地回廊が再建される。

今回の西面の掘立柱塀の柱穴は(*1)のものとみられ、4・5m間隔で24個見つかり、そのうち3個にコウヤマキを材とした柱根(直径約45cm)が残っていた。

柱穴の底には磚(長さ30cm、幅15cm、厚さ8・5cm、重さ6・5kg)が6個並べられ、間を埋めるように欠けた瓦が敷かれていた。東面ではこうした工法は確認されておらず、西面の軟弱な地盤に建てる柱が沈むのを防ぐための古代の工夫とみられるという。西面では、これまでほかの部分でも同様の工法が確認されている。

②雨落溝

築地回廊の内側を通っていた雨落溝の跡も見つかり、大きさの違う小石が層になっていることから、何度か造り替えられたことがよく分かるという。

③磚仏

西面築地回廊の調査では、中世~近世の地層から、7世紀後半に作られたとみられる「磚仏」の破片が出土した。平城宮跡で磚仏が見つかるのは初めて。見つかった破片は縦7・7cm、横4・5cm、厚さ2・3cmで、如来坐像1体が浮き彫りされている。姿や大きさは桜井市・山田寺跡出土の十二尊連坐磚仏と似ており、本来は3段4列に配していたと考えられるという。

古代の遺物が上層から出土したのは謎であるが、宮中の仏事に用いられた可能性があるという。磚仏は現地説明会で展示される予定。

④その他

門や暗渠の跡が東面と同じ位置から見つかり、回廊が東西対称に造られていたことを再確認した。

現地説明会は28日午後1時半から。場所:平城宮跡の復原工事中・第1次大極殿の西隣小雨決行。

[10/27 朝日新聞、毎日新聞、産経新聞]