なんだか私のカレンダーは3,4日現実とずれています。まだまだと思っていた正月がいつの間にかやってきて、年の暮れの用事が新年に持ち越されて、七草の日になっても正月気分で・・・・

初詣も三が日には行きませんでした。

氏神様へは、遅ればせながら誰もいない時にこっそりとお参りしました。去年、しめ縄を付け替えるって言ってたけど

美しいしめ縄がかかっていました。ふうん、こうやって作るのか。わらを束ねて折り返して… ちょっと作り方が見えてきません。わらはどこで調達したんだろう。地元のお世話人や有志が作ったはずなんです。無信心者のわたしは作り方のほうに興味がいってしまいました。

もう一つ暮から気になっているおみや?があってここへの初詣に行ってきました。つまり初ウォーキング。

これを見つけたのは本当に偶然です。昨年の暮れのことですが、ウォーキングコースから離れて山道に入りました。 近くに小さな池があって水鳥が来てないかなあと見に行ったのです。初めて来たわけではないのにどうして今まで気が付かなかったんでしょう。気に留めたのは初めてです。 「山の神神社」という石柱と祠がありました。

最近娘が神社参りにはまっているようでいろいろなところの神社を紹介してくれるので、気になったのかもしれません。ブログでは時々神社を書きますが、私という人間の基本は無信心なのであしからず。

一応山の神様に手をわ合わせ、ふと向こうを見たら水道のパイプみたいなのが見えました。なんだろうと行ってみたら

うわあ、これも神様か。「若宮大明神」の石柱があって、パイプは鳥居替わりのようでした。朽ちたしめ縄が引っかかっていました。ここにも手を合わせ写真を撮って帰りました。さて、問題はここから

撮った写真を見たら、一枚の真っ黒な写真が!? それが若宮さんの写真だったのです。

どういうこと? 何者かが撮るなって邪魔をした?

いやあ、ビビりました。むすめが、わたしがこんなことでビビるなんてーって笑うんです。わたしは遂に娘と、一緒に神社巡りしている娘のお友達とについてきてもらってもう一度写真を撮りました。

そしたらなんともなかった…

大体、わたしが今まで行った神社は、どんな寂れた集落にあっても、綺麗に祀られているところばかりでした。

石鎚村のような廃村でもお宮だけは手入れされていたのです。この打ち捨てられたようなお宮はどうしてなのか。集落がないわけではないのに。誰もお祀りしなくなつて、誰か奇特な人が一人でお祀りしていたのに、その人がもう来れなくなってしまったのか? 誰もいなくなったお宮に怪しいものが住み着いていて、わたしに見つかったから何処かへ引っ越したとか?

妄想を掻き立てるに十分なお宮でした。

書いているうちにふと思ったのです。もしかしたらこれは神様をどこかに移転した跡地かもしれない。

と言うのも、去年訪ねたお宮はどこもいくつかの神様の名が掲げられていたのです。

その1

普通の狛犬と共に、狛犬のような猿がいると言う神社。名前は忘れました。

ちょうど夏越し祭りの直前で大きな茅の輪が作られていました。この辺りまとまった集落もない限界集落でしたが、神社だけは大切に守られていることに感動したものです。

まだ新しい掃除道具が整頓されていました。

これが本殿かな?

こんなにもたくさんの神様が祀られているらしいです。

疱瘡神社なんていうのもあるのねー

山の神というのはどこにでもあるのでしょう。土着の神様としてあちこちに散らばっていたお堂や祠を集めたのではないかと、その時思ったのです。

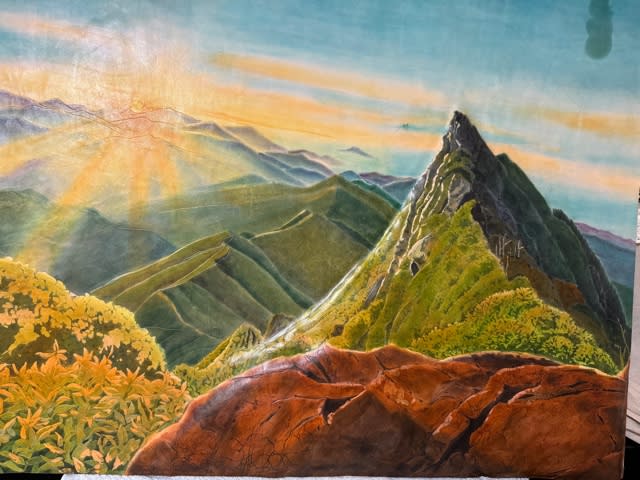

あの時ついでに前から気になっていた近くの神社へも行ってみました。そこは山の中にあって、車道から屋根だけ見えるのです。

ここには五つの神様が祀られているのかな?詳しくも見て見ませんでしたが。夏草の生い茂る季節でしたが清々しく掃除されていました。

さらにさらにここにはどこかに続く道があって、こんな道を登って行った先に

こちらはあまり管理されてなかったような。山の神だけは別にあったのか。

何があるのか突き止めたことに満足して、建物すら写していませんでした。

こうして見ていくと、山の神って山にはどこにもあったんですね。

その2

海に近い山の中、御崎神社

ここには牛がいました。

おつと、話がそれました。

長ーい建物の中に小さな祠がずらっと並んでいました。

合祀は、確か明治時代に行われたと記憶しています。

で、はじめの小さなお宮に帰ります。

池のある林の中に山や神様と水の神様が祀られていたのは、考えたら当たり前でした。わたしが気になるのは、今忘れ去られようとしているのか、それともどこかの神社に移動して大切にされているのか、ということなんです。でも山の神が街中にあったらこれはこれで変ですよね。そして、人間が何かをお願いしたり叶えてもらったりするような神様ではないような気がしました。

以上、あくまでもわたしの感じたことですので知識不足や間違いもあるだろうと思いますがお許しください。