”郷土博物館巡り”をして感じるのは、市町村レベルのそれは充実度の落差が大きいのに対し、

県立レベルのそれは、県の意気込みと対象が県全体であるため展示が充実していて、

どこも見学に値する(行って損はない)こと。

休日に暇でどこにも行く宛がないなら、近隣の県立博物館をお勧めしたい。

じっくり見学すれば数百円の入館料で半日潰せて、色々な知識を得られる。

昨日は、群馬県立歴史博物館(高崎市)を訪れた。

県立博物館でも、埼玉や茨城は歴史博物館と自然博物館とを分けていて、ここ群馬も分けている

(しかも3県とも、歴史博物館は都市部にあるものの、自然博物館は交通の便がよくない地にある。

なので双方を一度には廻れない)。

県庁所在地ではないものの群馬一の都市・高崎市にあるのは歴史博物館の方で、

関東でも古墳が多い地だけに埴輪の展示が充実。

東京から高崎まで18きっぷで往復すれば約4000円のところを2400円ですむ。

高崎駅東口からぐるりんバスに乗って、「群馬の森」で降りる。

ここには県立の歴史博物館と美術館がある。

美術館は時間が余ったら入ることにし、まずは歴史博物館に入る(300円)。

展示室入口の自動ドアが開くと、さっそく近くの観音山古墳から出土した国宝の埴輪群などがお出迎え。

千葉を除く南関東では見られない、無傷で(復元したのではない)大型の埴輪が居並ぶ。

その中に昔の大映映画の「大魔神」のモデルとなった武人埴輪(写真右)も立っている。

馬の埴輪は、すべてご丁寧に尻の穴が開いている。

あと馬につける金属の飾りは、それで音を出すためで、いわば”チャグチャグ馬コ”の起源だ。

これらがかくも無傷で出土したのは、全国的に珍しく盗掘を免れていたから。

今まで訪れた南関東の郷土博物館では、どうしても古墳時代からの”古代”の展示がスカスカだった。

だがここ群馬は、まさにその古墳時代の展示が自慢(古墳の規模と出土品の充実度は畿内に匹敵する)。

なら、古代以前の充実度はどうかというと、

旧石器時代の日本最初の出土地はここ群馬の岩宿であることから当然充実して、

3万4千年前からの石器(複製)の展示がある。

石器の作り方の映像があり、それによると各地で人気の黒曜石は、

鋭利に形成しやすい柔らかさでいて、獲物を仕留める硬さはある便利な石だった。

そして縄文土器ももちろん並んでいて、縄文晩期には、精巧な透かし彫りの装身具が作られていた(写真)。

弥生時代末の3世紀の土器は、東海地方(今の愛知)からのオリジナルスタイルが入ってきたということで、愛知は縄文期はスカスカだが、弥生末期以降から焼き物の先進地に躍り出たようだ(それが現代まで続く)。

ヤマト政権成立後の古代群馬は、有力豪族の上毛野(かみつけの)氏の支配で、大陸との交流も盛んだった。

あと有名な”上野(こうづけ)三碑”(実物大の複製が並ぶ)も関東では珍しい古代(7-8世紀)の史跡。

都(みやこ)一極集中が今より酷かった平安時代はさすがに展示が乏しくなるが、

中世になると在地武士の新田氏の活動が盛んになり、鎌倉幕府を滅亡させた新田義貞で頂点に達する

(でも隣国下野の足利氏に敗北)。

戦国になると、上州は関東内部(古河公方)・外部(越後・甲斐)からの騒乱に巻き込まれ、その中で上州独特の兜が作られる。

当時の”城”が、織豊期以降の石垣天守閣中心のそれでなく、曲輪(くるわ)という空間中心であったことが復元模型で示される(写真)。

この模型は山城好きに参考になる(山城巡りでは、地面の凹凸だけの縄張り跡に立って当時の城を想像するから)。

江戸時代になると中山道(新町〜碓氷峠)が賑わい、大田の養蚕・織物産業が発達し、

後者の伝統は明治の富岡製糸場(世界遺産)に受け継がれる。

その間、草津をはじめとする上州の温泉場も観光客で賑わう。

ただ、古代の榛名山、そして江戸時代(天明)の浅間山の噴火による災害も、三方(東・北・西)を火山に囲まれた群馬の特徴。

戦時中は、中島飛行機が頑張り(栃木に疎開した母も現地の中島飛行機に勤労動員)、それが戦後のスバル360につながる。

さらに自慢の埴輪については、デジタル技術を使って3Dで任意の角度から見れるコーナーもある。

以上を見学するのに2時間強を費やした。

次は隣の美術館のつもりだったが、展示を見てぜひ観音山古墳を訪れたくなり、

群馬の森から出て観音山古墳を中心とした綿貫古墳群の地に向かう。

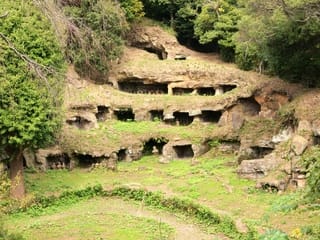

まずは不動山古墳の頂の不動堂に参拝し、途中の普賢寺古墳と小さな古墳は私有地で入れないので近くを通り、公園状に整備された観音山古墳に達する(写真)。

前方後円墳の頂稜部に上がれて、埴輪が並んでいた中腹部の回廊も歩けて、

石室内部にも入れる(畿内の古墳と違って宮内庁管轄でないのが幸い)。

不動山古墳の前に戻るとそこにバス停があり、程なくぐるりんバスが来たので、

高崎駅より手前の倉賀野駅前で降り、そこから帰京した。

倉賀野駅はほぼ無人で構内に何もないので(トイレはある)、

食事や土産を求めるなら始発駅でもある高崎に戻った方がよい。

ちなみに、リアルな群馬※を知るには、まず映画『お前はまだグンマを知らない』から。

※:映画『翔んで埼玉』(第1作)の群馬描写はやや誇張が入っているので注意

。

。

のどかな田園風景の中を歩く。

のどかな田園風景の中を歩く。