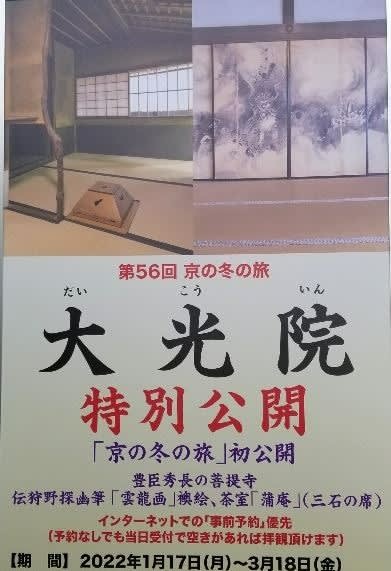

続いて本日の大本命とも言うべき塔頭の大光院へ。

大光院は京の冬の旅初公開だけでなく、

恐らく過去にも拝観されたことが無い超レアな拝観となります。

ましてや狩野探幽筆の雲龍画も見れるとあっては参拝はマスト。

拝観が楽しみです。

所在地:京都府京都市北区紫野大徳寺町92

宗派:臨済宗大徳寺派

御本尊:釈迦如来

創建:文禄元年(1592)

開山:古渓宗陳

開基:豊臣秀保

【南門】

南門を抜け北王子通りを少し歩き大光院に到着。

【古渓宗陳】

越前国の戦国大名である朝倉氏の出身。

天正元年(1573)笑嶺宗訢の法を継ぐ為、

堺市南宗寺から京都大徳寺の住持職となった。

織田信長が本能寺の変で横死すると、

羽柴秀吉が信長の葬儀を行った際にも導師を務めた。

天正19年(1591)豊臣秀長の葬儀の導師を務めるが、

この年に発生した利休の切腹事件に絡んで事件の責任をとらされた。

その際、いたく立腹した秀吉が大徳寺の破却を試みるが、

古渓が使者の前に立ちはだかり短刀で命を絶とうとした為、

秀吉は慌てて使者を引き上げさせたと言われている。

【豊臣秀保】

豊臣秀吉の姉・瑞龍院日秀の子で後に豊臣秀長の婿養子となる。

大和国の国主で大和大納言と呼ばれた秀長を継ぎ、

官位が中納言であったことから、大和中納言の通称で呼ばれた。

【縁起】

文禄元年(1592年)豊臣秀吉の実弟秀長の菩提を弔う為に、

秀長の継嗣である秀保が古渓宗陳を開山として招き、

所領である大和郡山に建立した。

大光院の名称は秀長の戒名からとられている。

しかし秀保が早世した為に家が断絶すると、

秀保の家臣・藤堂高虎により慶長4年(1599年)

本山である大徳寺の山内に塔頭として移された。

以降、江戸時代を通じて伊勢国津藩藤堂家により援助が行われた。

文化3年(1816)に焼失するが、

文政年間(1818-1830)に藤堂氏により再興された。

【山門】

他の塔頭と同じような大きさの山門です。

慶長4年(1599)建立されたもの。

【参道】

【鳥塚】

【参道・唐門】

これより先は撮影禁止でした。

【庭園】

画像はネットで拾ったものです。

雪はありましたが普通のお庭でしたね。

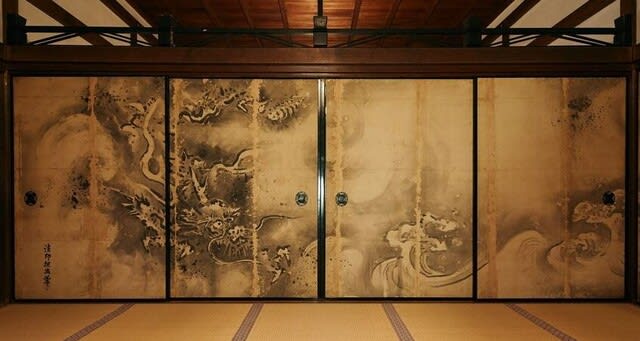

【雲龍図襖】

屏風を襖に直しただけあって、

襖に縦の線が何本もありました。

それがちょっと残念でしたが、

素晴らしい龍でした。

(画像はネットで拾ったもの)

【蒲庵】

黒田官兵衛好みの茶室とか。

(画像はネットで拾ったもの)

これにて初めての大光院の参拝終了。

もう二度と無いかも知れない。

逆に癖がついてこれからたまに特別拝観するかも知れない。

これから開かれた寺院になっていけば良いですね。

御朱印は書き置きがありました。