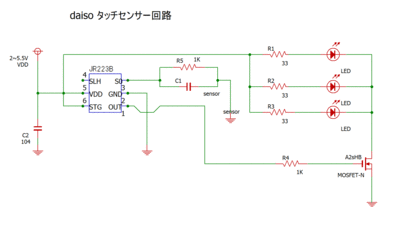

昨日のタッチセンサーライトの回路調査,テスターで調べたり,師匠から指摘されたり,とんでもない恥ずかしいミスがありました。

あらためて

たぶん,これで合ってると思います。(LEDのブリーダ抵抗もアノード側,カソード側の違いがあるようですが,統一してアノード側に入れました)

写真では,まあ正しかったんですが,引き写すとき,間違えました。

R4の1kΩゲートに繋がってませんでした。書いていておかしいと思ってたんですが,,,,

もひとつ・・・これがハズカシイ・・・

抵抗の330表示,回路ではそのまま330としていました。これでは5Vをかけたとき,Vfを2.5Vとしても7mV程度しか流れません。33Ωが正しい。75.8mA流れます。ということで,訂正です。

これで,何かに応用できそうです。

部品面のC1に触れてスイッチON-OFFできますね。

LEDをフォトカプラなどに変えれば,もう少しLEDを増やせたり,100Vを操作できたりできそうですね。さて,どんな悪戯を考えようか・・・

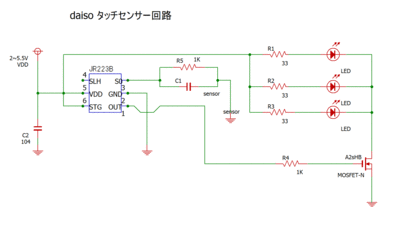

あらためて

たぶん,これで合ってると思います。(LEDのブリーダ抵抗もアノード側,カソード側の違いがあるようですが,統一してアノード側に入れました)

写真では,まあ正しかったんですが,引き写すとき,間違えました。

R4の1kΩゲートに繋がってませんでした。書いていておかしいと思ってたんですが,,,,

もひとつ・・・これがハズカシイ・・・

抵抗の330表示,回路ではそのまま330としていました。これでは5Vをかけたとき,Vfを2.5Vとしても7mV程度しか流れません。33Ωが正しい。75.8mA流れます。ということで,訂正です。

これで,何かに応用できそうです。

部品面のC1に触れてスイッチON-OFFできますね。

LEDをフォトカプラなどに変えれば,もう少しLEDを増やせたり,100Vを操作できたりできそうですね。さて,どんな悪戯を考えようか・・・