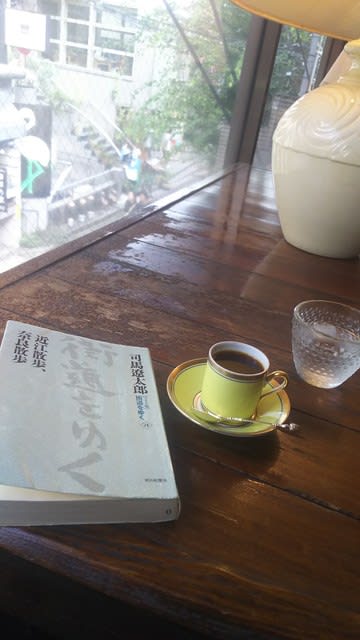

司馬遼太郎

【ワイド版】

『街道をゆく 24 近江散歩、奈良散歩』★★★

http://publications.asahi.com/kaidou/24/index.shtml

都内17日連続の雨。。

さすがにこのじめじめさに嫌気

夏じゃない夏読書は司馬遼太郎

---

近江の人

このシリーズは、十四年前、近江からはじまった。

「もう一度、近江にゆきましょう」

というと、須田画伯が、小首をかしげた。といって、口に出すほどの異論もないらしく、だまっている。

が、押しきってしまった。私はどうにも近江が好きである。

---

24冊目にして14年・・

連載・週刊朝日 1984年1月20日号~7月20日号

---

関ヶ原で西軍は四散し、三成は行方不明になったが、かれの佐和山城は健在だった。といっても非戦闘員に近い老人や女子、あるいは視卒の家族が留守をしていたにすぎない。三成の父正継、兄正澄、その子朝成、三成の子重家、三成の妻の父宇多頼忠、その子頼重らで、城は東軍一万五千にかこまれた。家康は佐和山攻めをいそいでいた。かれはできるだけ早く大板に入り、主権者である秀頼を制する一方、便宜上これを擁し、天下の体制を徳川体制に組みかえるという政治的魔術を施さねばならなかった。このため、佐和山城の踏みつぶしに手間どってはならない。殲滅しようとすれば、時間がかかる。

――開城せよ。

という旨、家臣船越五郎左衛門をして申し入れさせた。船越は、三成はすでに討たれた、とあざむいた。さらに、家康の意である、として「三成の一族の主たる者は切腹せよ、士卒は降参する者はこれをゆるす」と申しのべた。

三成の城だけに、城内のひとびとは家康という人間を老獪という一点でとらえていた。たしかに、この時代、政治家らしい政治家は、家康以外に、九州に黒田如水がいた程度であった。正継たちは論議したが、結局、士卒にかわって一族が切腹しようということになった。

ただ、家康は船越のことばどおり士卒の生命をたすけるだろうか。そのことを家康自身から確信を得ようとし、答礼使として一族の津田仙庵父子が城門を出た。が、事情を知らない脇坂安治の兵のために討たれてしまった。

このため、城中は、はたして家康にあざむかれた、とし、この上は奮戦して死のう、ということになったが、三成の父正継や兄正澄らはそのことを士卒に強制せず、死を共にしようとする者のみ残るべし、と触れた。

この間、城をぬけだしたのは、大坂の秀頼のもとから援兵としてきていた長谷川守友という者が水ノ手口からのがれて、寄せ手の小早川勢に奔ったぐらいで、城中男女二千数百がことごとく城にこもり、二日間激闘し、討死もしくは自害した。この一事でも、三成がいかに士心を得ていたかがわかる。ついでながら、三成の家中はほとんどが近江人であった。

---

井伊直政 石田三成

---

戦国末期、織田信長の出現とその勢力の急成長は、やや退嬰の気味のあった旧勢力にとって意外でもあり、迷惑でもあった。旧勢力が一睡しているあいだに、まわりの景色がかわった。

同時に、信長の妹婿である浅井長政ですら、吹き荒れる嵐のように諸方を斬りとってゆく織田家のすさまじい回転についてゆけぬ思いがしたのにちがいない。長政といえども、旧勢力である。信長などよりはるかにおっとりしている。

その上、

――浅井の家と織田家は、対等である。

と、おもっている。が、織田家が急成長してゆくために、力の差異ができすぎ、家来のようになってしまった。浅井長政の気位の高さは、信長の同盟者である徳川家康のようにはなりたくないというところにあったろう。家康は独立した大名でありながら、信長に あご でつかわれ、部将のようになっているではないか。

---

うんうん。そしてこう続く(そう一乗谷!)

---

長政はむしろ古い同盟者の越前の国主朝倉義景のほうに、同階級の意識や仲間意識をもっていたはずである。

越前一乗谷を居城とする朝倉氏は、古い素性といえば成りあがりの戦国大名ではあったが、「守護」という、すでに形骸化したとはいえ、室町体制におけるきらびやかな権威を、実力で入手していた家でもあった。

とくに、浅井家の隠居の久政は、朝倉氏に権威を感ずる感覚のもちぬしであったらしい。久政からみれば尾張の織田家などは出来星の成りあがりにすぎない。

---

ははは 思わず笑ってしまった。

朝倉家の一乗谷文化について

公家的貴族意識の強かったことに対して熱弁していたカレを再び思い出す。

それがなかったらこんなに興味を持つことも司馬遼太郎を手に取ることもなかったかも?

---

姉川合戦の年、両軍の年齢は、以下のとおりである。

浅井長政 26

朝倉義景 38

織田信長 37

徳川家康 29

---

浅井家の家臣 遠藤喜右衛門尉直経

信長に接し、

いずれは浅井氏など、信長の利用価値がなくなったとき、攻めつぶされてしまうと確信したそう。

こわいこわい 戦国こわい!

信長がかなり魅力的に感じてしまう・・

結局喜右衛門の予想どおりになったわけで・・

---

さて司馬遼太郎 『関ヶ原』 映画化

上記の通り 石田三成 うーんどう描かれているかみたい。

もうスグ封切りってことで・・平日ひとりで行っちゃおうかな♪♪

http://wwwsp.sekigahara-movie.com/

その反面原作を読んでからみるのもありかな?当分先になるけど・・

「希望ってまやかしだと思わないか?人間が自分で自分をごまかすための」

「悪魔の思うつぼね」

運命を呪いたくなった。