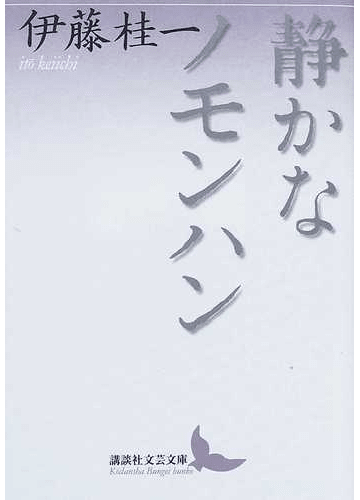

伊藤桂一

『静かなノモンハン』

--------(抜粋)

昭和14年5月、満蒙国境で始まった小競り合いは、関東軍、ソ蒙軍間の4ヵ月に亘る凄絶な戦闘に発展した。襲いかかる大戦車群に、徒手空拳の軽装備で対し、水さえない砂また砂の戦場に斃れた死者8千余。生還した3人の体験談をもとに戦場の実状と兵士達の生理と心理を克明に記録、抑制された描写が無告の兵士の悲しみを今に呼び返す。

芸術選奨文部大臣賞、吉川英治文学賞受賞の戦争文学の傑作

--------

今度は体験談から読み解いてみる(他、戦場日記も同時進行)

最後に収録されている司馬遼太郎との対談は必読です!

・一の章 あの稜線へ

---

「お前なら甲種になれるな」と申しましたが、第一乙だったので、少々落胆したようでした。

---

ふしぎなもので、短い時間の間ながら、激しい訓練をされたためか、そのうちに、こちらを狙ってくる砲弾の、弾道がわかってくるようになりました。シューシュースポンという、不発弾の落ちる音もわかり、砲弾が炸裂し、その土砂を浴びた人よりも、案外遠くにいる人が破片創を受ける、ということもわかりました。

---

なかには、大声をあげて泣いている兵隊が、何人もいました。泣きわめく、といった泣き方です。私たちは、どんな負傷をしても、泣きわめいた者はひとりもいません。人種の違いからくるものでしょうか。その、泣きわめきながら、うごめきまわる兵隊に向けて仲間たちは狙い撃ちに撃ちました。

目標が近いので、面白いくらいによく当たるのです。

ソ聯兵は、撃たれると、さらに泣き声をたかめながら、逃げまわるのです。

---

父は、話をするたびに、捕虜にだけはなってはならぬ、捕虜になる時は、舌を噛んで死ぬのだ、ということを、いつも、話の結びの言葉にしたものでした。日露戦の時に、父にそういわせる記憶が、強く残ったのに違いありません。

(舌を噛んで、死ぬなどということができるのだろうか)

生きたい、生きられるかもしれない

---

戦線離脱

やはり一日も早く前線へもどらなければならない、といった思いに責められてきました。

たった一日戦っただけで、これほど長い休養の期間をとってよいものかどうか、草原と砂漠しかない土地で、なお戦いつづけている仲間たちのことを考えずにはいられませんでした。あれほど苦しかった前線の生活へ、一日も早くもどりたかったのです。

---

地元の新聞が送られてきているのを借りて読んでいるうち「芦塚部隊の勇士たち」という見出しがありました。眼をひかれて、記事を読んでみますと、善戦している状況の紹介のあとに、壮烈な戦死を遂げた人たちの名が記されていましたが、その中に私の名もはいっていたのです。出身地の町名もきちんと出ております。それをみて、私は、野戦病院で、戦線離脱とみなされはしないか、という不安を抱いていた時よりも、いっそうの不安をもって、その記事に見入ったものでした。

軍隊は、いったん戦死という公報を出してしまいますと、それを取り消すことを甚だ嫌い、むしろ、本人を闇から闇に葬ってしまうことを考えたりします。まして、私の場合は、あきらかに戦線離脱とみなされてよい事実があるので、立場は非常に不利になります。

それにしてもこれは、捕虜になると同様な、不名誉なできごとになりかねないのです。

---

(そうだ、おれはみんなと一緒に死んでしまっているのだ)

---

・二の章 小指の持つ意味

---

苛酷な、いじめられ方でした。あけてもくれても、私的制裁ばかりがつづきました。

調教哲学

非常に過ぎる私的制裁

---

「ノモンハンへ出ると、衛生兵だろうと軍医だろうと、まず生きて帰れないそうだ。」

戦いの場へ赴く、というよりも、死地へ身を入れる、という実感のほうがずっと強かったです。

「衛生兵はだいじな身体だ。死なないようにがんばってくれ。お前に死なれては皆が困る。どうにも死なねばならぬ時は仕方ないが、手段をつくして生きのびてくれ」

---

陣地の周辺は爆風の激しさのために、息苦しさを覚えるほどの状態でした。

敵ハ攻撃態勢ヲ整エツツアリ

---

「死んでも、指は動くのですか」

指は、なおしばらく、不気味に動きつづけて、とまりました。死にたくない気持ちが、最後に、指先に残ったのだろう。

---

「大隊長殿。どうぞお好きになさってください。どのような命令にも、自分は喜んで従います。ただ、自分の衛生兵としての任務を、ただいまより解除してください。自分は一兵として、生き残った仲間たちとともに戦いたいと思います。負傷者の介抱係は、もうこれでご勘弁願います。医療嚢の中には、一片のガーゼすら残っていません。全部使いつくして、空の医療嚢を持っているだけです。しかし、一個の兵隊としての戦力なら、まだ充分に残しておりますので、あとは死ぬための戦いに挺身したく思います」

これは、その時の、私の、少々やぶれかぶれの、本音の心情でした。いったいどこまで戦い、どこまで苦しめば終わるのか、という虚しい問いを、天をゆるがしている砲声に向けて、発していたということになります。

---

一日ずつ戦っては、その日の戦場掃除をし、翌日また戦う、という、殺戮のし合いが重ねられて行くのでした。

---

「早いか遅いのか違いで、みんな死ぬ。この状態で、どうして生きられるんだ?生きられるわけがない。小指や認識票を持ち歩く、というのは、死者を弔う者が残るからいえることだ。みんな死ぬとしてら、それをする意味はなくなってしまうだろう」

この、とりやめの申し合わせをしました時、私はこの世に対する物欲というものが、一切なくなってしまいました。生死についての、なんの感慨さえもなくなってしまいました。

小指を切ることをやめよう、と、互いにいいかわした時には、自然ににじみ出る涙が、頬を伝わって流れ出たのです。これは、私のそれまでの人生で、もっとも深い意味を持つ涙でした。なによりも、

(これでもう、互いに連帯してゆく立場を失ってしまった。ひとりひとりが真に孤独になった。そうして、ひとりひとりで死の道に向かうことになったのだ)

という、つらさを思うての涙です。ほんとうの意味の、無念の涙でした。

(死んでも、もう、だれも骨を拾ってはくれない。遺体を砂に埋めてもくれない。埋められてたとしても、掘り出して頭を焼いて遺骨にしてもくれない。小指さえ、切ってもらえないのだから。おれはいま二十二歳だ。おれは軍隊では、だれからも模範兵といわれるような、まじめな生き方を貫いてきた。

けれども、もう、何もかも終わってしまったのだ。もう何もない)

という、どうしようもない、はかなさ―—に対する涙でもありました。

---

・三の章 背嚢が呼ぶ

---

戦場では、なぜそうするかわからないのにそれを行っている、という場合が多いのです。

日々、死傷を重ねていますと、死傷してゆく、ということにも、一種の感覚の麻痺を生じて来ます。捨鉢になっているつもりはないですが、どこかにその心理があるようでした。腹をやられると、必ず死にます。それに、狂気のように水を欲しがります。腹だけはやられたくない、腹をやられて、のたうちまわりながら、ひとりで死になくない、と、これは、将校も兵隊をも問わず、だれにも共通の心情であったと思います。

---

「隊長殿、お願いがあります」

と、呼びかけてくる者があります。足をとめると、その部下の兵隊は、

「一人壕でなく、二人壕にしていただけませんか」

と、申します。「なぜか」と、問い返しますと、

「寂しいのです」

と、正直に答えてきました。

「一人壕は、死ぬと、一人で靖国神社へ行かねばなりません。しかし二人壕だと、二人一緒に死にますので、二人で揃って行けます。死ぬとき、連れがあるのとないのとでは、まるで寂しさが違うのです」

その言葉には、いい難い深い意味があります。胸をうたれました。

「そうか、わかった、二人壕にしよう」

---

旧戦場を見廻りながらの、私の、ただひとつの感懐は、

(ああ、みんな死んでしまったなあ)

と、いうことでした。この一語に尽きます。

(実に、みんな死んでしまった。みんな死んでしまったから、ここはいまこのように静かなのだ)

という、しみじみとした思いです。

遺体の収容は、なかなかに骨が折れました。

---

最後の背嚢のぱたぱたは、震災の話を彷彿とする内容でした。