・パロール(語る言葉)、エクリチュール(書くこと)、レクチュール(読むこと)

・「語る言葉が自己表出なら、<聞かれる言葉>の<表出面>においてこそ、われわれは普遍的他者ではなくほかならぬ個別者としての他者と出会うと言うべきではではないだろうか」と問いかけるのである。

・<臨床>はひとが特定のだれかとして他のだれかに遇う場面である。<臨床>には、そのかぎりで、遇われる他者の偶然性ということが含まれる。<臨床>においては、じぶんが他者を選ぶのではなく、他者とそこで遇うのだということ、この偶然性のなかで生成する社会性というものを、<臨床哲学>は視野の中心に置く。この背後には、だれかの「だれ」としての特異性と単独性は、他者との根源的に偶然的な関係のうちにこそ根拠をもつという考えがあるのだが、これについてはのちほど考察してみたい。

・宇野千代さんの回答は、たいていのばあい、まずは相談者のことばをたっぷりと反復し、そしてちょっと距離を置いて横槍を入れ、そして最後にこんな調子で締めくくられる――。

「あなたはまずこの普通の暮らしを目的にして、恋愛もし、出来たら是非結婚もしてくださることを、私は待っているのです・

「ここにあなたの提出した質問は、そのまま、あなたに差し出した私の質問になるのです。さあ、二人で一緒になって、この危惧感をなくすることが出来るかどうか、考えましょう」。

わたしに語りかけてくれている、という感触が大切なんだろうとおもう。聞いてもらえた、というその実感が大事なのだとおもう。それによって、相談者の問い、というよりも訴えは、しかと受けとめれることで、半分以上解決したと言っていいのではないだろうか。「患者は、口を開きはじめる。得体の知らにあ表に出すことができれば、それで不安は解消できることが多いし、もしそれができないとしても解決の手掛かりは、はっきりつかめるものである」。

・おなじ他者にかかわる場面がときに臨床になり、ときに非臨床とみなされるのは、なにを規準にしてであろうか。それはおそらく、職業としてのホスピタブルな役割を超えたところで、なお<ホスピタリティ>を保持しうるような関係のなかにあるかどうかにかかっているのだろう。つまり、ある役柄としていわば匿名的に関係するか、だれかにとっての特定の「だれ」としてホスピタブルな関係のなかに入ってゆくかどうか、である。

・<臨床>とは、ある他者の前に身を置くことによって、そのホスピタブルな官益のなかで、じぶん自身もまた変えられるような経験の場面というふうに、いまやわたしたちは<臨床>の規定をさらにつけくわえることができる。

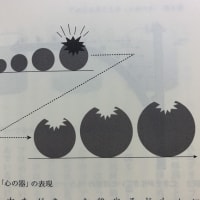

・苦しみを口にできないということ、表出できないということ。苦しみの語りを求めるのではなく、語りを待つひとの、受動性の前ではじめて、漏れるようにこぼれ落ちてくる。つぶやきとして、かろうじて。

ことばが<注意>をもって聴き取られることが必要なのではない。<注意>を持って聴く耳があって、はじめてことばが生まれるのである。「注意は、もっとも高度な段階では、祈りと同じものである」とか、「完全にどんな夾雑物ない注意が、祈りである」、ヴェイユ自身も『重力と恩寵』のなかで述べている。

この「祈り」はしかし、言葉が生まれる前と同様に、ことばがこぼれ落ちた後にも向けられなければならない。聴く者のその聴き方が、言葉を逸らせる場合があるからである。ことばが大きなミットで受けとめられる、という、あらかじめの核心がないところでは、ひとはことばを相手に預けないものだからである。苦しみをわざわざ二重にすることはないからである。聴く者が聴きたいように話を曲げてしまうというところに、苦しみのなかにあるひとの、尊厳をすら根こそぎ奪われた弱さが、傷つきやすさがある。

・ことばは、聴くひとの「祈り」そのものであるような耳を俟(ま)ってはじめて、ぽろりと零れ落ちるように生まれるのである。苦しみがそれをとおして現われ出てくるような<聴くことの力>、それは、聴くもののことばそのものというより、ことばの身ぶりのなかに、声のなかに、祈るような沈黙のなかに、おそらくはあるのだろう。その意味で、苦しみの「語り」というのは語るひとの行為であるとともに聴くひとの行為でもあるのだ。

・ふと、医師にひらめくものがあった。眼前の掛け時計が刻む秒針の音が毎分120だということ。その音に少女の脈拍は精密に同期しているのかもしれない・・・。医師がすぐに時計を止めて下駄箱のなかに隠すと、どうだろう、少女の脈拍はすうーっと緩やかになった。それとともに医師の脈もおさまっていった。そのあいだじゅう、世話緒やきたい母親の相手は隣室で同行した主治医がしてくれていた。

この医師、中井久夫は、少女が感じた苦痛をつぎのように解釈する。

「静かな場に調整されている耳は、騒音に慣れている耳とは違う。そもそも、聴覚は視覚よりも警戒のために発達し、そのために使用され、微かな差異、数学的に不完全を承知で「微分回路的な」(実際には差分的というほうが当たっているだろう)という認知に当たっている。

・「ふれる」というのは「さわる」のとはまったく逆の体験として発生している、というのも、「さわる」という行為が主体と客体とのある隔たり(自-他、内-外、能動-受動という区別)をおいた関係として発生するのに対して、「ふれる」というのはふれるものとふれられるものとの相互浸透や交錯という契機をかならず含んでいるからである。「ふれる」ことは「ふれあう」こととして生成するわけである。

・この精神科医たちの活動を救援しにかけつけてくれた地方の医師たちのなかから、あまりに長い待機態勢に小さな不満の声があがりはじめたとき、中井は、「予備軍がいてくれるからこそ、われわれは余力を残さず、使いきることができる」と答え、その場に「いてくれる」という、ただそれだけのことがじぶんたちのチームにとってどれほどポジティブな意味をもつかを訴えた。

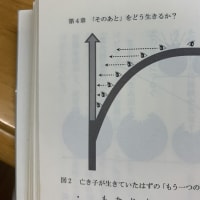

・フランクルは、「ここで必要なのは生命についての問いの観点変更である」と答える。「人生から何をわれわれはまだ期待できるかが問題なのではなくて、むしろ人生が何をわれわれから期待しているかが問題なのである」、と。

・「わたし、ほんとうに、生きてていいんですか?」

「いいんだよ、おまえは、そのままで」

他者をそのままそっくり肯定すること、条件をつけないで。

感想;

聴くことの哲学的な視点でした。

あらためて聴くことの意味、難しさを感じました。

『宇野千代の人生相談』宇野千代著

は既に廃刊。

図書館にもありません。

国会図書館にありました。

初めて国会図書館に行って見るかな。