本丸に問屋門から入ってすぐを左へ進むと堀に橋が架かっています

深いほりです

北側の堀は木々が生い茂っています

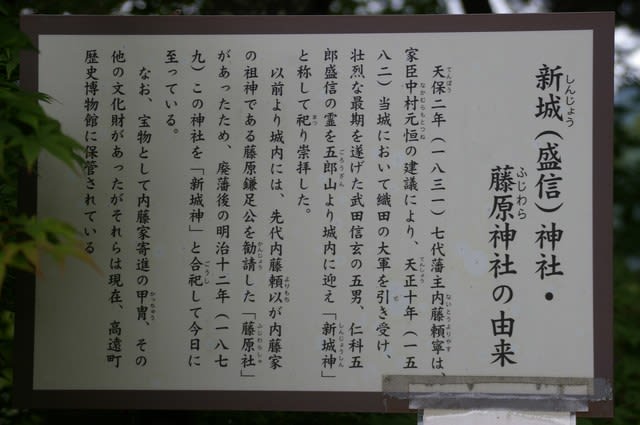

説明版です

南曲輪

本丸の南に位置する曲輪で、名君保科正之公が幼少の頃、母お静の方と居住した

ところと言われている。形状は方形をなし、本丸とは掘内道、二ノ丸とは土橋でつ

ながっていた。

本丸から南曲輪へは現在土橋となっているが、これは本丸南東の隅にある巨大な

中村元恒・元起記念碑を建てるために造られたものである。また、明治30年(1

897)それまで雑草や小笹が生い茂った荒地であったが、靖国招魂碑を建てるに

あたり、地を削り広めて平地に整備したといわれている。

更に東へ行きます

白兎橋です

説明版です

白兎橋

文政の頃、高遠で酒造業を営み、藩の仕送役を勤める廣瀬治郎左衛門(1768

~1843)は、その号を白兎と称し、謡曲・俳諧・和歌などを嗜む風流人であっ

た。文政の百姓一揆の際には、自家の米蔵を開放して奉行所に押寄せた百姓らに与

え、大事に至らせずにすんだという。

また、多町に通じる弁財天橋を自費で修理するなど、公共のために尽力した。

その曾孫、省三郎(奇壁)は私有地となっていた法憧院曲輪を買上げ、それを公

園として寄付した。その時、南曲輪へ通じるこの橋を造り、曽祖父の俳号にちなん

で「白兎橋」と名づけたのである。

白兎橋の袂、南曲輪にはモミの大木が在ります、城内には桜の古木や紅葉なども多い中で一番の大木のようです

北側の堀の様子です

白兎橋の上から高遠の町を見下ろしましたが、木々が重なって良く見えませんね~

法憧院曲輪です、大きな記念碑が真ん中にあります

説明版です

法憧院曲輪

二ノ丸から掘内道で通じていたこの曲輪は、城郭の南端に位置し、曲輪の東方に

は幅6m、長さ170mの馬場が続いていた。

かつて、ここには法憧院というお寺があり、高遠城落城の際には、法要が行なわ

れたが、城中という立地的制約があったため、一般の人も参詣できるようにと、城

の東、月蔵山のふもとの龍ヶ澤に移り桂泉院と改名して現在に至っている。

この曲輪からは、西に中央アルプス、東に南アルプスが望め、桜の時は残雪が、

紅葉のときは新雪が目にも清かに映る。

説明版です

廣瀬奇壁 河東碧梧桐 句碑

この碑の表は、高遠出身の鉱山業者で、高遠閣建設に尽力されたことで知られて

いる廣瀬省三郎(俳号奇壁)の句で、遠く東の方、仙丈ケ岳を眺めて詠んだもので

ある。

斑雪 高嶺 朝光 鶯 啼いて居(はだれ たかね あさかげ うぐいす ないてい)

裏面は奇壁と交流があった河東碧梧桐の句で、西方、駒ヶ岳の残雪の雪形が、駒

(馬)の姿に見えるようになった情景を詠っている。

西駒は斑雪てし尾を肌脱ぐ雲を

また題字の「嶽色江聲」は高遠出身の近代洋画界の奇才で、独特のスタイルをもつ

書家でもあった中村不折の揮毫によるものである。

では、駐車場へもどって、次へ行きましょう