財賀町観音山地区は、豊川市役所の北北西約7kmのところ

市役所前から県道5号線姫街道を西北西へ、約2kmで野口町信号を右(北)へ進みます

約2.4kmで清掃工場→の標識のある交差点を右(北東)へ、東名高速道路の下をトンネルで潜って

道成りに白川のたにを奥へ進みます

仁王門が見えて来ます

すぐ先の左側の駐車場に 車を止めさせて頂きました(奥の文殊堂手前にも駐車場が有ります)

車を止めさせて頂きました(奥の文殊堂手前にも駐車場が有ります)

陀羅尼山 財賀寺霊場の標石です

境内案内図です

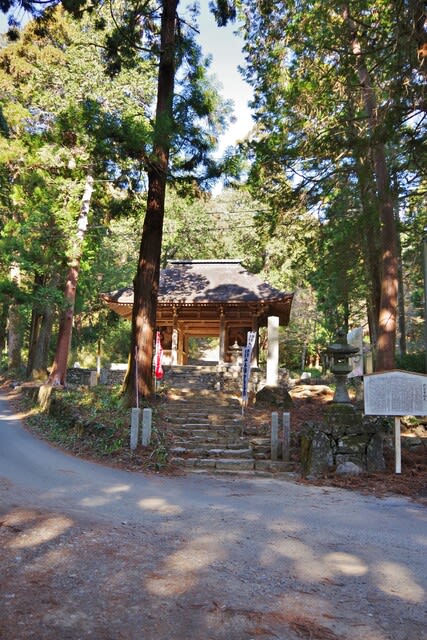

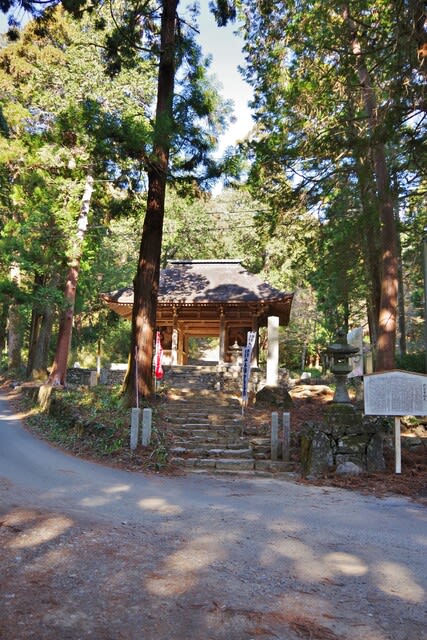

仁王門です

阿形像です

吽形像です

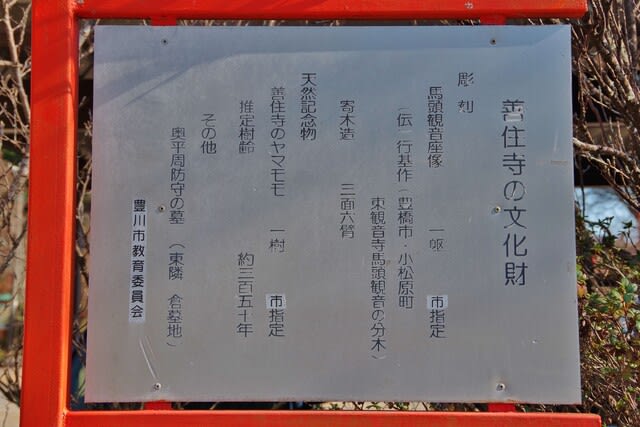

説明版です

財賀寺(ざいかじ)仁王門と仁王様

仁王門 国指定重要文化財 平成2年3月19日指定

この仁王門は、木造金剛力士像(仁王様)を安置するために建立されたものです。

長年風雨にさらされ、老朽化が進んだため、平成8年10月から2年の歳月を費やして解体修理が行われました。

仁王門は、三間一戸の二階を欠いた楼門になっており、二階の縁の腰組を造ったところで中断され、二階縁桁上に垂木を配して屋根を葺くことに変更されたものと思われます。

虹梁や斗栱など細部様式から室町時代の建築と認められ、特に財賀寺の伽藍整備が行われた文明年間頃(室町時代)のものと推定されます。

この地方の中世建築の技法を知る上で貴重な建造物です。

木造金剛力士像 国指定重要文化財 昭和55年6月6日指定

この木造金剛力士像(仁王様)は、天衣を腕に巻き付け、腰に太い綱状の帯を締めて、腰をひねらず、上体を内側に開き、「く」の字形を示す姿は、平安時代の金剛力士像に共通する特色です。

鼻を中心に、まゆ・目・口が集まったユーモラスな明るい顔立ちと、太くて短い首は古い様式といえます。

材は、ヒノキが用いられ、前後左右の四つの材を継ぎ合わせ、これに別材を継ぎ足す手法が用いられ、その整然とした木寄せに加え、深い内刳りを施して薄く仕上げている点に、寄木法完成期の造法が良く示されています。

(右)阿形の像高381cm

(左)吽形の像高375cm

豊川市教育委員会

*財賀寺ホームページから、読み方については確定されていませんので、「ざいかじ」でも「ざいがじ」でも「さいがじ」でも構いませんが、当山では書道の場合を除いて「ざいかじ」で一応統一しています。だそうです

仁王修復と仁王帰郷記念碑です

財賀寺略史の説明版です

財賀寺略史

当山は聖武天皇勅願の道場で、神亀元年(724)僧行基の開創せる古刹。弘仁4年(813)弘法大師中興の霊山なり。

特に本尊並に二十八部衆は行基の御作と云われ、厄除開運、商売繁盛、、縁結び、子授かり、安産等の霊験顕著なり。即ち昔、源頼朝公源家再興の砌、本尊に厄除武運長久の祈願をせられ、霊験ありて天下を掌握し征夷大将軍となる。依って奉賽の為、建久3年(1192)本堂(8間四面)を再建、1300石余の寺領を寄進せられ、当山の一大坦主たり。

当時は、三重塔を始め七堂伽藍完備、100余の院坊櫛比し、2000余町歩に及ぶ境内は、頗る壮観を呈し、就中山外に数百の末寺を雍する大寺院として参詣者踵を接し殷盛を極む。

然るに可惜応仁の三河兵乱(1467~77)に遭い、一山の院坊殆んど焼失し、僅かに20余院坊のみ残り、数百末寺を離散し衰退す。其の後、武田、今川、、牧野、徳川等の諸将の庇護を蒙り、特に家康公より朱印160余石、山林36町余寄付相成り、10万石の格式に列す。然るに明治維新の廃仏毀釈に遭い、朱印は廃止せられ、境内山林共悉く上地となり、危急存亡の極に至るも、幸い本尊の霊威と坦信徒の熱誠とにより廃絶免れ今日に至る。

創立当初は観音山の頂上に在りしが、頼朝再建の時、今宮の地に遷し、文政6年(1823)12ケ年の歳月を要して現在地に再建す。

当山の文殊菩薩は、永延年中(987~989)大江定基公が三河の守であった時、赤坂の長者宮路弥太次郎長富の娘力寿を迎えて妾とし、姫艶美にして定基の寵愛を受く、されど俄かに病没。定基悲嘆の極、文殊菩薩の霊夢により、力寿の舌を切り堂宇を建て、公の守り本尊たる文殊菩薩を祀り、恵心僧都に請うて弥陀三尊を造り、力寿山舌根寺を建て、力寿の菩提に資す。

以後定基は世の無情感じ、恵心僧都に随って出家、寂昭と云い、後宗土に渡り勉学修行し、宗国王から円通大師の諡号を賜う。

以来1000有余年智恵文殊として世人の信仰極めて厚く、学力向上、技芸上達等の祈願参詣者頗る多く、縁日は毎月25日、3月最終日曜日は大祭で遠近の学童で賑わう。

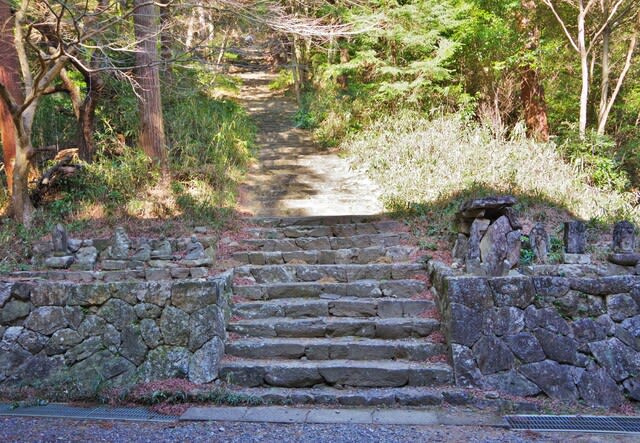

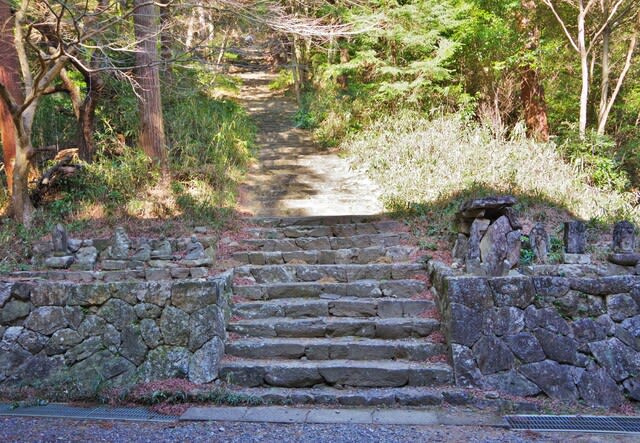

参道石段です

参道石段を進みます

車道を渡って進みます

参道右手に自然石を積んだ祠です

間も無く石段は終わって少し下りの参道になります

銅像が見えて来ます

慈晃堂前の巡錫の弘法大師様です

慈晃堂です、お不動様の前から見ました

説明石碑です

慈晃堂略縁起

此の堂は、西尾立江山地蔵寺を遷し奉る

抑も四国霊場第19番札所立江寺は、總関所にして光明皇后安産のため聖武天皇の勅令に依り、行基菩薩 閻浮檀金をもって謹造したる一寸八分の本尊像にして霊験今に至る迄洵に顕著なる霊像なり。

地蔵寺は、此の等寸の分霊尊像の勧請安置して、立江山地蔵寺創建してよりこのかた久しく多くの庶民信仰極めて厚く、利益遠近に遍ねし、然れ共西尾市和泉町の立江山地蔵寺域狭隘且つ堂宇古朽し将来存續に危惧を懐き、財賀寺へ遷堂せんことを計る。

幸い財賀寺当局の諒解を得、私財を投じ(喜捨)且つ信徒の協賛を仰いで、昭和58年、9両年建立遷堂の竣工。其の後逐次周辺整備内外共輪換整う就中萬体の地蔵尊を奉祠して多くの迷える水子霊供養を廸つ之に依り永く立江山地蔵寺の衰退も免がれ本尊の霊威彌栄ならんことを庶幾のみ。

昭和58年4月吉祥日竣工

平成5年2月吉祥日完成

立江山地蔵寺 住職 慈晃秒觀尼

ここからまた石段を登ります、急な「男子厄除坂」です

中段からは、「女子厄除坂」です、総本堂の屋根が見えて来ます

右手に手水舎です

四国三十三観音堂です

中には観音様が並びます

鐘楼です

大きな総本堂です

説明版です、財賀寺略史の前半部分がほぼ同じ内容で記されています

総本堂の西側に鳥居が見えますので行ってみました

鳥居です

社殿ですが、お名前が解かりませんでした(境内案内図にもお名前が有りません)

長く成りましたので、次は「財賀寺のツガ」を見に行きましょう

市役所前から県道5号線姫街道を西北西へ、約2kmで野口町信号を右(北)へ進みます

約2.4kmで清掃工場→の標識のある交差点を右(北東)へ、東名高速道路の下をトンネルで潜って

道成りに白川のたにを奥へ進みます

仁王門が見えて来ます

すぐ先の左側の駐車場に

車を止めさせて頂きました(奥の文殊堂手前にも駐車場が有ります)

車を止めさせて頂きました(奥の文殊堂手前にも駐車場が有ります)

陀羅尼山 財賀寺霊場の標石です

境内案内図です

仁王門です

阿形像です

吽形像です

説明版です

財賀寺(ざいかじ)仁王門と仁王様

仁王門 国指定重要文化財 平成2年3月19日指定

この仁王門は、木造金剛力士像(仁王様)を安置するために建立されたものです。

長年風雨にさらされ、老朽化が進んだため、平成8年10月から2年の歳月を費やして解体修理が行われました。

仁王門は、三間一戸の二階を欠いた楼門になっており、二階の縁の腰組を造ったところで中断され、二階縁桁上に垂木を配して屋根を葺くことに変更されたものと思われます。

虹梁や斗栱など細部様式から室町時代の建築と認められ、特に財賀寺の伽藍整備が行われた文明年間頃(室町時代)のものと推定されます。

この地方の中世建築の技法を知る上で貴重な建造物です。

木造金剛力士像 国指定重要文化財 昭和55年6月6日指定

この木造金剛力士像(仁王様)は、天衣を腕に巻き付け、腰に太い綱状の帯を締めて、腰をひねらず、上体を内側に開き、「く」の字形を示す姿は、平安時代の金剛力士像に共通する特色です。

鼻を中心に、まゆ・目・口が集まったユーモラスな明るい顔立ちと、太くて短い首は古い様式といえます。

材は、ヒノキが用いられ、前後左右の四つの材を継ぎ合わせ、これに別材を継ぎ足す手法が用いられ、その整然とした木寄せに加え、深い内刳りを施して薄く仕上げている点に、寄木法完成期の造法が良く示されています。

(右)阿形の像高381cm

(左)吽形の像高375cm

豊川市教育委員会

*財賀寺ホームページから、読み方については確定されていませんので、「ざいかじ」でも「ざいがじ」でも「さいがじ」でも構いませんが、当山では書道の場合を除いて「ざいかじ」で一応統一しています。だそうです

仁王修復と仁王帰郷記念碑です

財賀寺略史の説明版です

財賀寺略史

当山は聖武天皇勅願の道場で、神亀元年(724)僧行基の開創せる古刹。弘仁4年(813)弘法大師中興の霊山なり。

特に本尊並に二十八部衆は行基の御作と云われ、厄除開運、商売繁盛、、縁結び、子授かり、安産等の霊験顕著なり。即ち昔、源頼朝公源家再興の砌、本尊に厄除武運長久の祈願をせられ、霊験ありて天下を掌握し征夷大将軍となる。依って奉賽の為、建久3年(1192)本堂(8間四面)を再建、1300石余の寺領を寄進せられ、当山の一大坦主たり。

当時は、三重塔を始め七堂伽藍完備、100余の院坊櫛比し、2000余町歩に及ぶ境内は、頗る壮観を呈し、就中山外に数百の末寺を雍する大寺院として参詣者踵を接し殷盛を極む。

然るに可惜応仁の三河兵乱(1467~77)に遭い、一山の院坊殆んど焼失し、僅かに20余院坊のみ残り、数百末寺を離散し衰退す。其の後、武田、今川、、牧野、徳川等の諸将の庇護を蒙り、特に家康公より朱印160余石、山林36町余寄付相成り、10万石の格式に列す。然るに明治維新の廃仏毀釈に遭い、朱印は廃止せられ、境内山林共悉く上地となり、危急存亡の極に至るも、幸い本尊の霊威と坦信徒の熱誠とにより廃絶免れ今日に至る。

創立当初は観音山の頂上に在りしが、頼朝再建の時、今宮の地に遷し、文政6年(1823)12ケ年の歳月を要して現在地に再建す。

当山の文殊菩薩は、永延年中(987~989)大江定基公が三河の守であった時、赤坂の長者宮路弥太次郎長富の娘力寿を迎えて妾とし、姫艶美にして定基の寵愛を受く、されど俄かに病没。定基悲嘆の極、文殊菩薩の霊夢により、力寿の舌を切り堂宇を建て、公の守り本尊たる文殊菩薩を祀り、恵心僧都に請うて弥陀三尊を造り、力寿山舌根寺を建て、力寿の菩提に資す。

以後定基は世の無情感じ、恵心僧都に随って出家、寂昭と云い、後宗土に渡り勉学修行し、宗国王から円通大師の諡号を賜う。

以来1000有余年智恵文殊として世人の信仰極めて厚く、学力向上、技芸上達等の祈願参詣者頗る多く、縁日は毎月25日、3月最終日曜日は大祭で遠近の学童で賑わう。

参道石段です

参道石段を進みます

車道を渡って進みます

参道右手に自然石を積んだ祠です

間も無く石段は終わって少し下りの参道になります

銅像が見えて来ます

慈晃堂前の巡錫の弘法大師様です

慈晃堂です、お不動様の前から見ました

説明石碑です

慈晃堂略縁起

此の堂は、西尾立江山地蔵寺を遷し奉る

抑も四国霊場第19番札所立江寺は、總関所にして光明皇后安産のため聖武天皇の勅令に依り、行基菩薩 閻浮檀金をもって謹造したる一寸八分の本尊像にして霊験今に至る迄洵に顕著なる霊像なり。

地蔵寺は、此の等寸の分霊尊像の勧請安置して、立江山地蔵寺創建してよりこのかた久しく多くの庶民信仰極めて厚く、利益遠近に遍ねし、然れ共西尾市和泉町の立江山地蔵寺域狭隘且つ堂宇古朽し将来存續に危惧を懐き、財賀寺へ遷堂せんことを計る。

幸い財賀寺当局の諒解を得、私財を投じ(喜捨)且つ信徒の協賛を仰いで、昭和58年、9両年建立遷堂の竣工。其の後逐次周辺整備内外共輪換整う就中萬体の地蔵尊を奉祠して多くの迷える水子霊供養を廸つ之に依り永く立江山地蔵寺の衰退も免がれ本尊の霊威彌栄ならんことを庶幾のみ。

昭和58年4月吉祥日竣工

平成5年2月吉祥日完成

立江山地蔵寺 住職 慈晃秒觀尼

ここからまた石段を登ります、急な「男子厄除坂」です

中段からは、「女子厄除坂」です、総本堂の屋根が見えて来ます

右手に手水舎です

四国三十三観音堂です

中には観音様が並びます

鐘楼です

大きな総本堂です

説明版です、財賀寺略史の前半部分がほぼ同じ内容で記されています

総本堂の西側に鳥居が見えますので行ってみました

鳥居です

社殿ですが、お名前が解かりませんでした(境内案内図にもお名前が有りません)

長く成りましたので、次は「財賀寺のツガ」を見に行きましょう