東幡豆町森地区は、西尾市役所の南西約13km、西尾市役所幡豆支所の東約2kmのところ

西尾市役所幡豆支所前から名鉄蒲郡線に沿う様に東へ、東幡豆郵便局の先の横断歩道の先を右(南)へ

名鉄蒲郡線の踏切を渡って漁港の手前を左(東南東)へ間も無く左手に妙善寺が南向き参道であります

参道前海側の広い駐車場に 車を止めました

車を止めました

妙善寺入口です

地区の案内図です

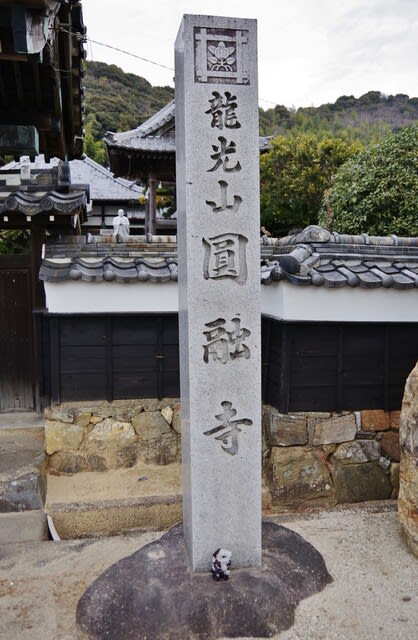

浄土宗 西山深草派 性海山 妙善寺です

山門です

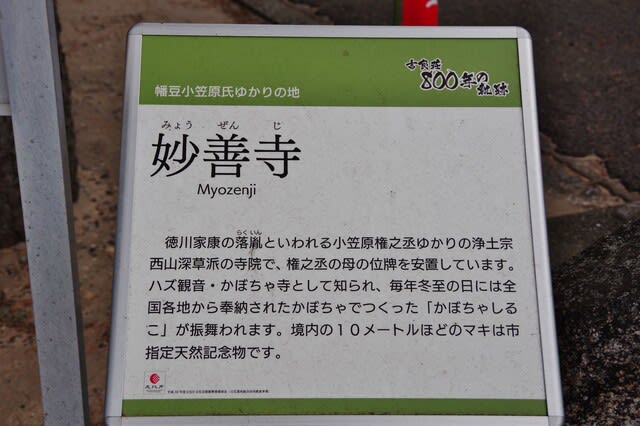

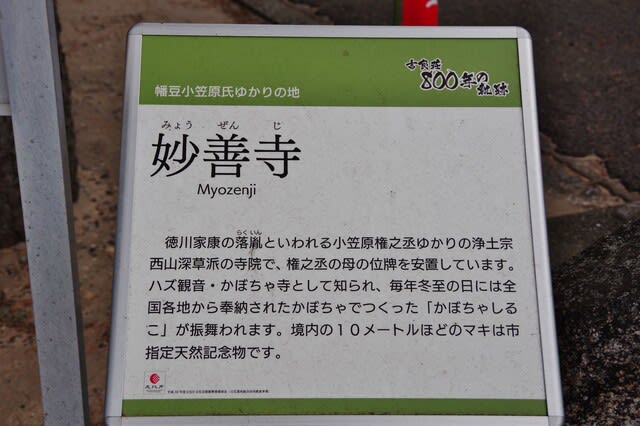

説明版です

吉良800年の軌跡

幡豆(ハズ)小笠原氏ゆかりの地

妙善寺

徳川家康の落胤といわれる小笠原権之丞ゆかりの浄土宗西山深草派の寺院で、権之丞の母の位牌を安置しています。

ハズ観音・かぼちゃ寺として知られ、毎年冬至の日には全国各地から奉納されたかぼちゃでつくった「かぼちゃしるこ」が振舞われます。

境内には10mほどのマキは市指定天然記念物です。

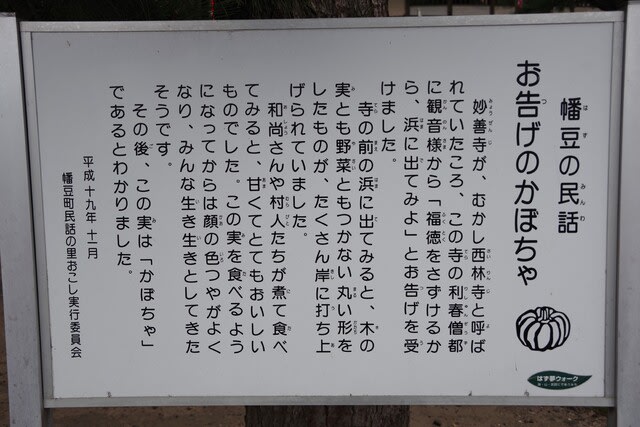

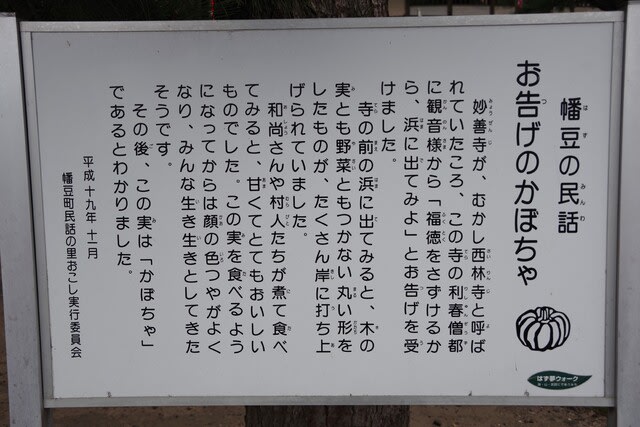

民話の説明版です

幡豆の民話

お告げのかぼちゃ

妙善寺が、むかし西林寺と呼ばれていたころ、この寺の利春僧都に観音様から「福徳をさずけるから、浜に出てみよ」とお告げを受けました。

寺の前の浜に出てみると、木の実とも野菜ともつかない丸い形をしたものが、たくさん岸に打ち上げられていました。

和尚さんや村人たちが煮て食べてみると、甘くてとてもおいしいものでした、この実を食べるようになってからは顔の色つやがよくなり、みんな生き生きとしてきたそうです。

その後、この実は「かぼちゃ」であるとわかりました。

平成19年11月 幡豆町民話の里おこし実行委員会

山門前には十王堂のようです

山門を入ると左手に手水舎です

参道右手に鐘楼です

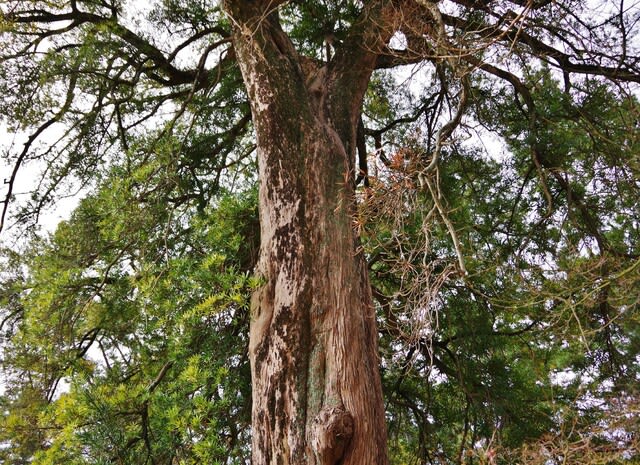

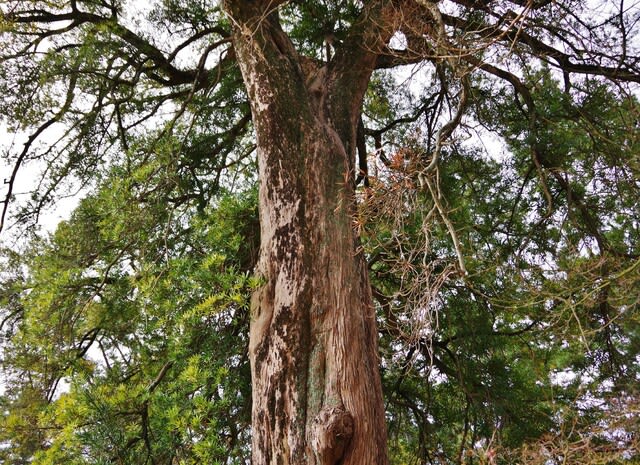

参道左手の手水舎の先に目的のマキです

東側から

案内板です

幡豆町指定文化財(天然記念物)

妙善寺のマキ(イヌマキ)

樹高約15m、胸高囲約2.8mあり、この種では町内一の巨木である。

*マキについての説明は、次回の投稿でさせて頂く予定です

北側から

西側から

境内西側には石仏が並びます

本堂です

本堂前には民話に有った「かぼちゃ」です

本堂前東側にもかぼちゃと観音様です

西側の観音様とお地蔵様です

本堂前からマキを見ました

駐車場前の海岸には、鴨が沢山います

近付くと逃げてしまいますね~

車の陰に隠れてようやく撮影出来ました

では、次へ行きましょう

西尾市役所幡豆支所前から名鉄蒲郡線に沿う様に東へ、東幡豆郵便局の先の横断歩道の先を右(南)へ

名鉄蒲郡線の踏切を渡って漁港の手前を左(東南東)へ間も無く左手に妙善寺が南向き参道であります

参道前海側の広い駐車場に

車を止めました

車を止めました

妙善寺入口です

地区の案内図です

浄土宗 西山深草派 性海山 妙善寺です

山門です

説明版です

吉良800年の軌跡

幡豆(ハズ)小笠原氏ゆかりの地

妙善寺

徳川家康の落胤といわれる小笠原権之丞ゆかりの浄土宗西山深草派の寺院で、権之丞の母の位牌を安置しています。

ハズ観音・かぼちゃ寺として知られ、毎年冬至の日には全国各地から奉納されたかぼちゃでつくった「かぼちゃしるこ」が振舞われます。

境内には10mほどのマキは市指定天然記念物です。

民話の説明版です

幡豆の民話

お告げのかぼちゃ

妙善寺が、むかし西林寺と呼ばれていたころ、この寺の利春僧都に観音様から「福徳をさずけるから、浜に出てみよ」とお告げを受けました。

寺の前の浜に出てみると、木の実とも野菜ともつかない丸い形をしたものが、たくさん岸に打ち上げられていました。

和尚さんや村人たちが煮て食べてみると、甘くてとてもおいしいものでした、この実を食べるようになってからは顔の色つやがよくなり、みんな生き生きとしてきたそうです。

その後、この実は「かぼちゃ」であるとわかりました。

平成19年11月 幡豆町民話の里おこし実行委員会

山門前には十王堂のようです

山門を入ると左手に手水舎です

参道右手に鐘楼です

参道左手の手水舎の先に目的のマキです

東側から

案内板です

幡豆町指定文化財(天然記念物)

妙善寺のマキ(イヌマキ)

樹高約15m、胸高囲約2.8mあり、この種では町内一の巨木である。

*マキについての説明は、次回の投稿でさせて頂く予定です

北側から

西側から

境内西側には石仏が並びます

本堂です

本堂前には民話に有った「かぼちゃ」です

本堂前東側にもかぼちゃと観音様です

西側の観音様とお地蔵様です

本堂前からマキを見ました

駐車場前の海岸には、鴨が沢山います

近付くと逃げてしまいますね~

車の陰に隠れてようやく撮影出来ました

では、次へ行きましょう