山田町谷太郎地区は、田原市役所渥美支所の東南東約2kmのところ

渥美支所から東南東へ市道を免々川の右岸側の山裾を道成りに進みます

舗装路から砂利道に入ると泉福寺の参道です

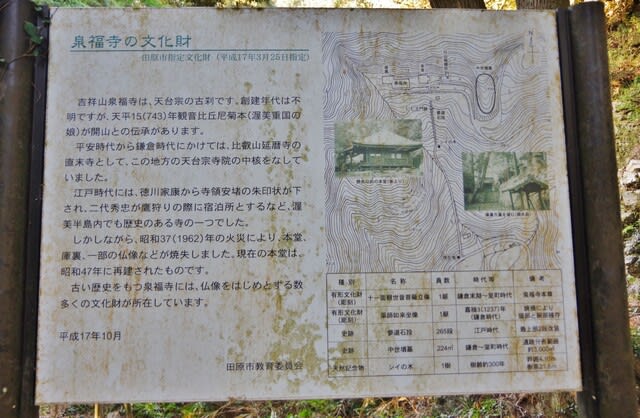

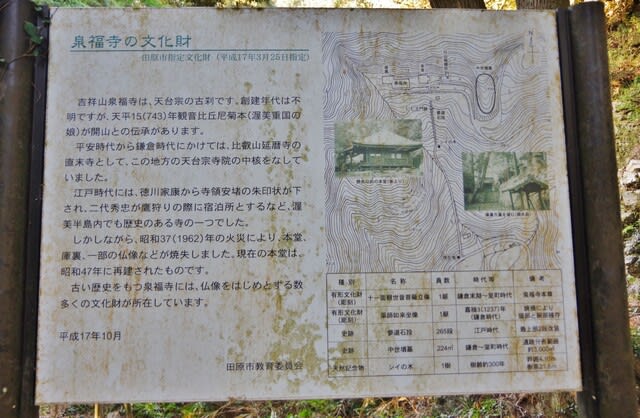

泉福寺の文化財説明版です

田原市指定文化財(平成17年3月25日指定)

吉祥山泉福寺は、天台宗の古刹です。創建年代は不明ですが、天平15(743)年観音比丘尼菊本(渥美重国の娘)が開山との伝承があります。

平安時代から鎌倉時代にかけては、比叡山延暦寺の直末寺として、この地方の天台宗寺院の中核をなしていました。

江戸時代には、徳川家康から寺領安堵の朱印状が下され、二代秀忠が鷹狩の際に宿泊所とするなど、渥美半島内でも歴史のある寺の一つでした。

しかしながら、昭和37(1962)年の火災により、本堂、庫裡、一部の仏像などが焼失しました。現在の本堂は、昭和47年に再建されたものです。

古い歴史をもつ泉福寺には、仏像をはじめとする数多くの文化財が所在しています。

平成17年10月 田原市教育委員会

旧参道は難し様なので、砂利道の車道を進み境内手前の 駐車場に入ります

駐車場に入ります

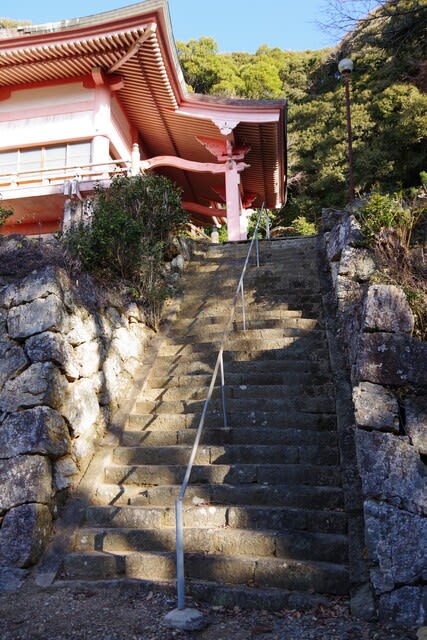

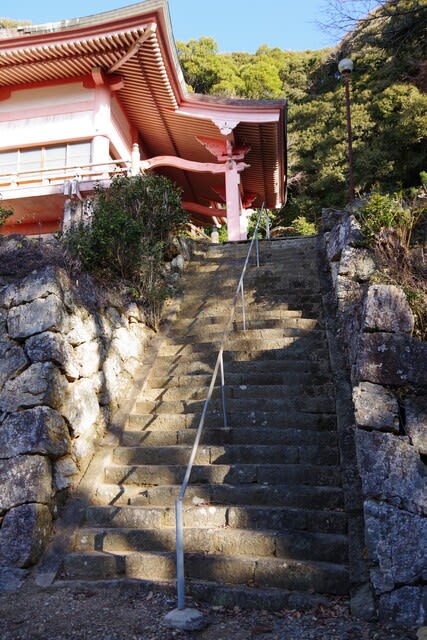

参道の石段を一番下まで下って、登り返すと

参道石段を戻ってすぐ左手にウラジロガシです

たはらの巨木・名木100選79の説明版です

泉福寺のウラジロガシ

幹周 289cm

高さ 24.5m

樹齢 推定200年

科名 ブナ科

分布 本州(宮城・新潟県以西)~沖縄

所在地 本州(福島県以南)四国、九州の丘陵地

所在地 山田町谷太郎68-3他

参道石段を登り始めてすぐ左手奥に樹皮が灰色っぽく見える大樹がこの木です。葉の裏が白いのが名の由来です。

照葉樹林に生える暖帯の高木です。泉福寺周辺ではあまり見かけません。

田原市公園緑地課

東側から

東北東側から

参道右手にオガタマノキです

たはらの巨樹・名木100選75の説明版です

泉福寺のオガタマノキ

幹周 115cm

高さ 11.5m

樹齢 推定100年

科名 モクレン科

分布 本州(関東中南部以南)~沖縄

所在地 山田町谷太郎69

関東以南の暖地に分布し、神社や公園に植栽されています。

名は招霊(おきたま)が転じたとされ、昔は神事に使われたと言われています。

3~4月に芳香のある白色の花をつけ、10月頃にこぶし状の果実が熟します。

田原市公園緑地課

南西側から

石段上部の石仏です

本堂が見えて来ました

最後の石段です

本堂です、昭和37年の火災後に鉄筋コンクリートで再建されています

本堂前の観音泉です

鐘楼です

水盤です

大岩の前に祭壇が在るのは白山神社です

参道から本堂の観音堂を見ました

泉福寺の墓所です

説明版です

泉福寺中世墳墓

田原市指定文化財(平成17年3月25日指定)

泉福寺中世墳墓は、標高150~160mの台地い、南北100m弱、東西30mにわたって分布しています。

遺構は、台地の鞍部に密集するほか、東側の上下2段、西側の上中下3段の狭い平地にも存在しています。

平成14(2002)年に行われた発掘調査によると、盗掘者に荒されているものの、墳墓の数は約90基、出土した骨臓器の年代などから鎌倉時代から室町時代にかけて造られたものと推定されています。

出土した遺物には、歴代住職の墓石や周囲から集められた五輪塔が並び、ほぼ完形に近い骨臓器(渥美壺・古瀬戸瓶子)が同一区画内に並んで出土(SZ002)するなど特に重要な地点と考えられます。

平成17年10月

田原市教育委員会

鎌倉から室町時代の泉福寺と武士集団の関係性がうかがわれるもののようです

では、次へ行きましょう

渥美支所から東南東へ市道を免々川の右岸側の山裾を道成りに進みます

舗装路から砂利道に入ると泉福寺の参道です

泉福寺の文化財説明版です

田原市指定文化財(平成17年3月25日指定)

吉祥山泉福寺は、天台宗の古刹です。創建年代は不明ですが、天平15(743)年観音比丘尼菊本(渥美重国の娘)が開山との伝承があります。

平安時代から鎌倉時代にかけては、比叡山延暦寺の直末寺として、この地方の天台宗寺院の中核をなしていました。

江戸時代には、徳川家康から寺領安堵の朱印状が下され、二代秀忠が鷹狩の際に宿泊所とするなど、渥美半島内でも歴史のある寺の一つでした。

しかしながら、昭和37(1962)年の火災により、本堂、庫裡、一部の仏像などが焼失しました。現在の本堂は、昭和47年に再建されたものです。

古い歴史をもつ泉福寺には、仏像をはじめとする数多くの文化財が所在しています。

平成17年10月 田原市教育委員会

旧参道は難し様なので、砂利道の車道を進み境内手前の

駐車場に入ります

駐車場に入ります

参道の石段を一番下まで下って、登り返すと

参道石段を戻ってすぐ左手にウラジロガシです

たはらの巨木・名木100選79の説明版です

泉福寺のウラジロガシ

幹周 289cm

高さ 24.5m

樹齢 推定200年

科名 ブナ科

分布 本州(宮城・新潟県以西)~沖縄

所在地 本州(福島県以南)四国、九州の丘陵地

所在地 山田町谷太郎68-3他

参道石段を登り始めてすぐ左手奥に樹皮が灰色っぽく見える大樹がこの木です。葉の裏が白いのが名の由来です。

照葉樹林に生える暖帯の高木です。泉福寺周辺ではあまり見かけません。

田原市公園緑地課

東側から

東北東側から

参道右手にオガタマノキです

たはらの巨樹・名木100選75の説明版です

泉福寺のオガタマノキ

幹周 115cm

高さ 11.5m

樹齢 推定100年

科名 モクレン科

分布 本州(関東中南部以南)~沖縄

所在地 山田町谷太郎69

関東以南の暖地に分布し、神社や公園に植栽されています。

名は招霊(おきたま)が転じたとされ、昔は神事に使われたと言われています。

3~4月に芳香のある白色の花をつけ、10月頃にこぶし状の果実が熟します。

田原市公園緑地課

南西側から

石段上部の石仏です

本堂が見えて来ました

最後の石段です

本堂です、昭和37年の火災後に鉄筋コンクリートで再建されています

本堂前の観音泉です

鐘楼です

水盤です

大岩の前に祭壇が在るのは白山神社です

参道から本堂の観音堂を見ました

泉福寺の墓所です

説明版です

泉福寺中世墳墓

田原市指定文化財(平成17年3月25日指定)

泉福寺中世墳墓は、標高150~160mの台地い、南北100m弱、東西30mにわたって分布しています。

遺構は、台地の鞍部に密集するほか、東側の上下2段、西側の上中下3段の狭い平地にも存在しています。

平成14(2002)年に行われた発掘調査によると、盗掘者に荒されているものの、墳墓の数は約90基、出土した骨臓器の年代などから鎌倉時代から室町時代にかけて造られたものと推定されています。

出土した遺物には、歴代住職の墓石や周囲から集められた五輪塔が並び、ほぼ完形に近い骨臓器(渥美壺・古瀬戸瓶子)が同一区画内に並んで出土(SZ002)するなど特に重要な地点と考えられます。

平成17年10月

田原市教育委員会

鎌倉から室町時代の泉福寺と武士集団の関係性がうかがわれるもののようです

では、次へ行きましょう