赤坂町西縄手地区は、豊川市役所の西北西約8kmのところ

市役所前から県道5号線を西北西へ進みます、国道1号線の追分信号からは県道368号線です

西へ入って直ぐの行力信号を右へ県道374号線です、音羽川を新御油橋で渡ると旧東海道となります

道成りに北西へ向かい、「御油の松並木」を貫け、赤坂宿の中ほどで関川神社を見て

正法寺参道の手前を右(北東)へ入ります、最初の左(北)への道に入って音羽川の中橋の手前を左へ

川沿いを進んで次の大国橋のところで左(南西)へ、間も無く右に曲がって

杉森八幡社の赤い鳥居です

参道(生活道路)を進んで、境内入口です、八幡社は南東向きに鎮座します

境内左(南西側)の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

旧東海道側にも石鳥居が二基建っています

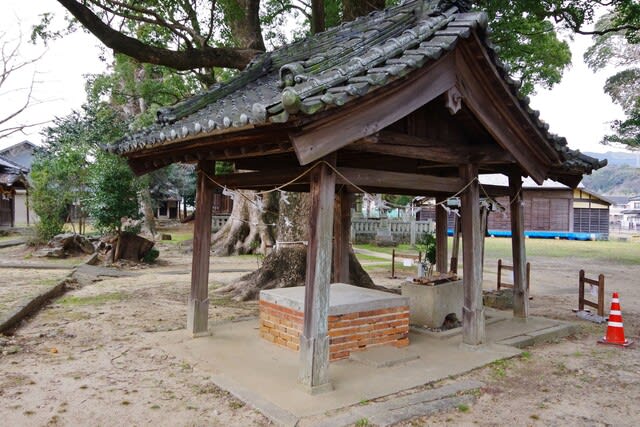

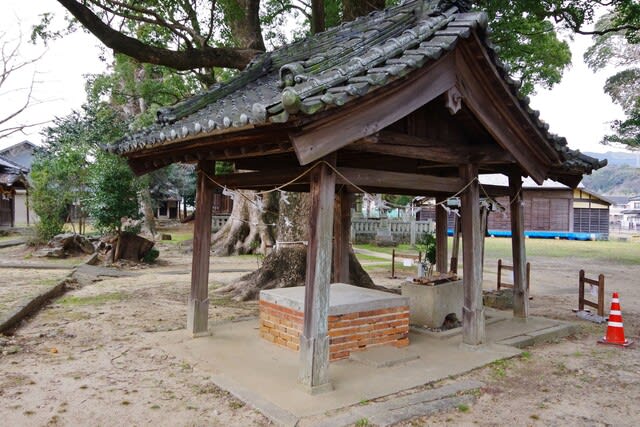

境内の手水舎(南東側から)です、後方に目的の楠が見えます

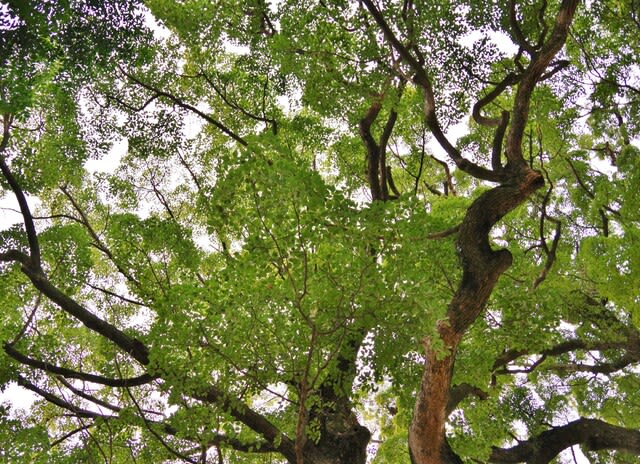

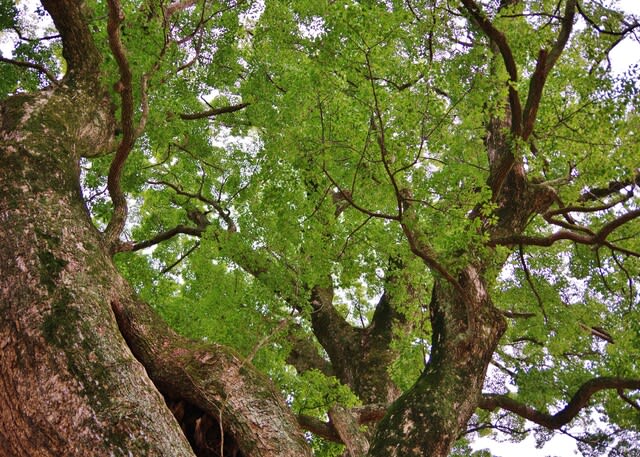

参道脇(南東側)から

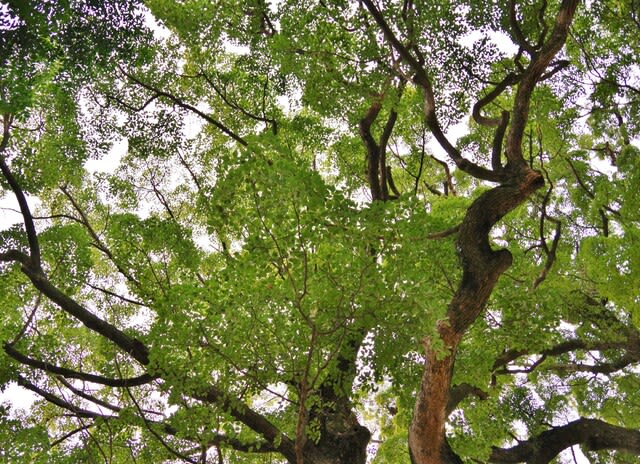

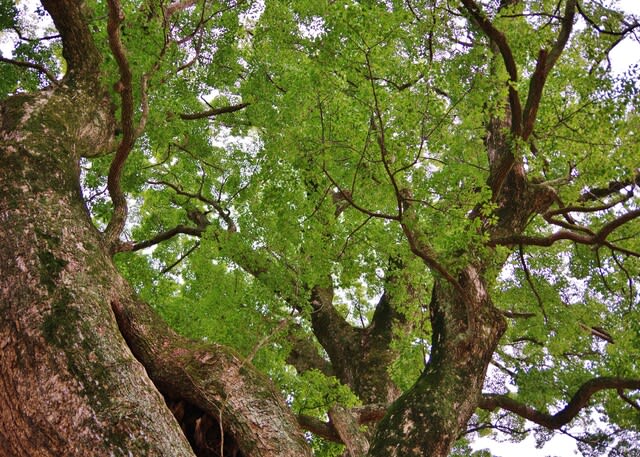

参道(南東側)から見ると夫婦楠の名前の通り二本の巨木が並びます

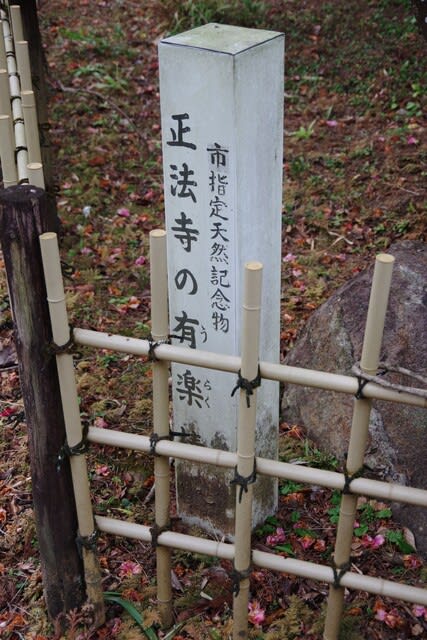

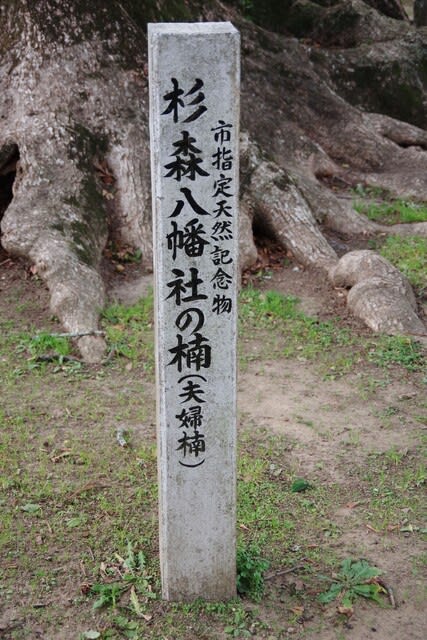

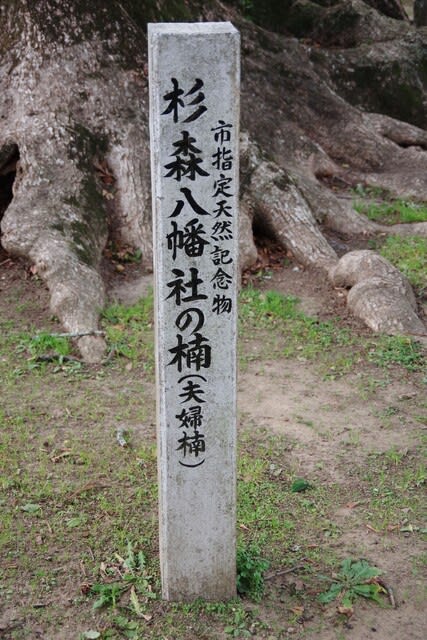

天然記念物標柱です

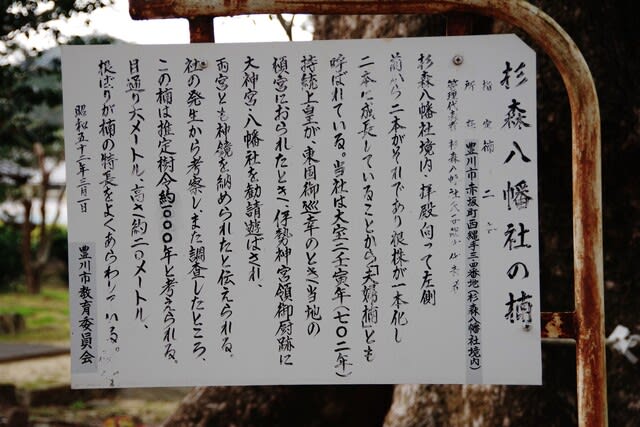

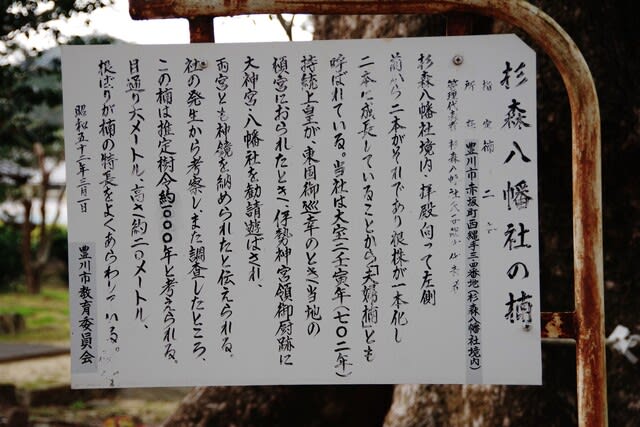

説明版です

杉森八幡社の楠

指定 楠 二本

所在地 豊川市赤坂町西縄手3・4番(杉森八幡社境内)

管理代表者 杉森八幡社氏子総代代表者

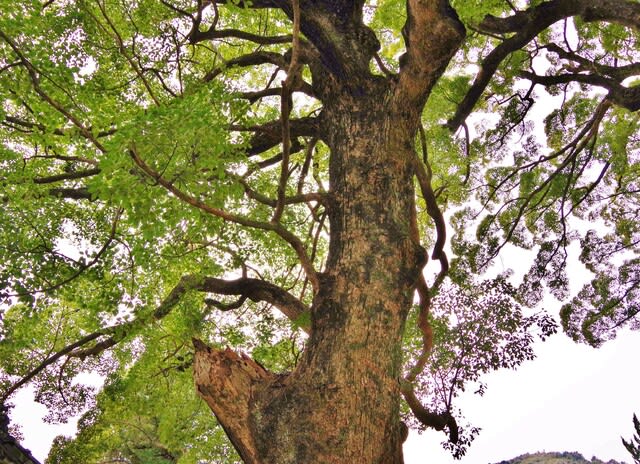

杉森八幡社境内、拝殿向って左側、前から二本がそれであり根株が一本化し、二本に成長していることから「夫婦楠」とも呼ばれる。

当社は大宝2壬寅年(702年)持統上皇が、東国御巡幸のとき当地の頓宮におられたとき、伊勢神宮領御厨跡に大神宮・八幡社を勧請遊ばされ、両宮とも神鏡を納められたと伝えられる。

社の発生から考察し、また、調査したところ、この楠は推定樹齢約1000年と考えられる。

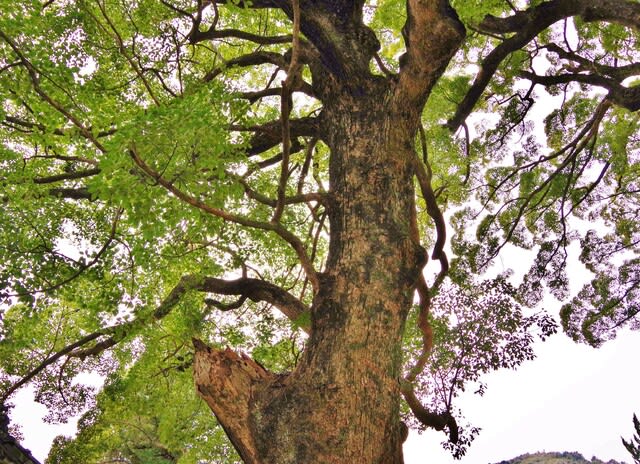

目通り6.0m、高さ約20.0m、根ばりが楠の特徴をよくあらわしている。

昭和52年3月1日 豊川市教育委員会

北東側から、左側が目通り幹囲7.1m、右側が6.6mの巨木です

拝殿前(北側)から

拝殿側の楠です

北西側から

西側から

南西側から太い方の楠です

拝殿です

本殿覆い屋です

説明版です

郷社八幡神社

御祭神 天照皇大神

仁徳天皇

應神天皇

神功皇后

當社は、神明宮及八幡宮を相殿に崇祀し奉る、御祭神各柱の御神徳は正史に赫々たれば今改めて記するまでもなし。

神明宮、今を距る千二百有余年の昔、大宝2壬寅年(702年)持統天皇東国を御巡幸ありて、當地に御頓宮に在のとき、此の所より東北方音羽の静流を挟み3町の伊勢神宮領御厨跡に大神宮を勧請遊ばされ神鏡を納められたと伝えられる

にて八幡宮は行在所跡即を當境 りて勧請し奉りし旧居なり、かくて両 なかりけるが神明宮は不幸祝融の災いに きを時の神主金澤兵部憂懼耤く能はす しに神都にも明かに記録ありし由にて正 面を奉納せられ當社相殿に斎き祀ることなり、今 して奉安す、其箱書に此神鏡は正保四亥歳九月 義藤原綏光郷被奉納て外宮十三面の一にして出自大蔵寮者也とあり爾後遠近の崇敬愈深く今尚御園大御門宮町等の字名を遺し往時に規模を物語る。

社號若宮八幡宮、若宮後、杉森八幡宮と稱へ、明治維新村社に列し、単に八幡社と號せり、而して昭和7年4月20日郷社に昇格す。

本殿は延宝年間の建設にて、舞殿は明治18年の再建にかかる。

*薄くなってしまって読めませんでした

社殿の北側には大きな「赤坂の舞台」が有ります

説明版です

赤坂の舞台

平成10年6月1日。豊川市指定有形民俗文化財

建築面積243㎡、(間口10.4間・奥行き7間)

当舞台は、心棒の先を支点として、盆が回るように仕組んだ皿回し式の回り舞台である。奈落はなく、舞台上で回した。

赤坂宿では、江戸時代には人形浄瑠璃、明治以降は歌舞伎が演じられていた。

現在の舞台は、赤坂の芝居愛好者が中心となって、近隣の同好者に建設を呼びかけ、明治5年7月に舞台開きをしたと伝えられている。

平成12年(2000)に改修復元した。

豊川市教育委員会

境内東側に境内社四座が並びます、右から二つ目は狐の置物が有りますので稲荷社のようです

では、次へ行きましょう

市役所前から県道5号線を西北西へ進みます、国道1号線の追分信号からは県道368号線です

西へ入って直ぐの行力信号を右へ県道374号線です、音羽川を新御油橋で渡ると旧東海道となります

道成りに北西へ向かい、「御油の松並木」を貫け、赤坂宿の中ほどで関川神社を見て

正法寺参道の手前を右(北東)へ入ります、最初の左(北)への道に入って音羽川の中橋の手前を左へ

川沿いを進んで次の大国橋のところで左(南西)へ、間も無く右に曲がって

杉森八幡社の赤い鳥居です

参道(生活道路)を進んで、境内入口です、八幡社は南東向きに鎮座します

境内左(南西側)の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました旧東海道側にも石鳥居が二基建っています

境内の手水舎(南東側から)です、後方に目的の楠が見えます

参道脇(南東側)から

参道(南東側)から見ると夫婦楠の名前の通り二本の巨木が並びます

天然記念物標柱です

説明版です

杉森八幡社の楠

指定 楠 二本

所在地 豊川市赤坂町西縄手3・4番(杉森八幡社境内)

管理代表者 杉森八幡社氏子総代代表者

杉森八幡社境内、拝殿向って左側、前から二本がそれであり根株が一本化し、二本に成長していることから「夫婦楠」とも呼ばれる。

当社は大宝2壬寅年(702年)持統上皇が、東国御巡幸のとき当地の頓宮におられたとき、伊勢神宮領御厨跡に大神宮・八幡社を勧請遊ばされ、両宮とも神鏡を納められたと伝えられる。

社の発生から考察し、また、調査したところ、この楠は推定樹齢約1000年と考えられる。

目通り6.0m、高さ約20.0m、根ばりが楠の特徴をよくあらわしている。

昭和52年3月1日 豊川市教育委員会

北東側から、左側が目通り幹囲7.1m、右側が6.6mの巨木です

拝殿前(北側)から

拝殿側の楠です

北西側から

西側から

南西側から太い方の楠です

拝殿です

本殿覆い屋です

説明版です

郷社八幡神社

御祭神 天照皇大神

仁徳天皇

應神天皇

神功皇后

當社は、神明宮及八幡宮を相殿に崇祀し奉る、御祭神各柱の御神徳は正史に赫々たれば今改めて記するまでもなし。

神明宮、今を距る千二百有余年の昔、大宝2壬寅年(702年)持統天皇東国を御巡幸ありて、當地に御頓宮に在のとき、此の所より東北方音羽の静流を挟み3町の伊勢神宮領御厨跡に大神宮を勧請遊ばされ神鏡を納められたと伝えられる

にて八幡宮は行在所跡即を當境 りて勧請し奉りし旧居なり、かくて両 なかりけるが神明宮は不幸祝融の災いに きを時の神主金澤兵部憂懼耤く能はす しに神都にも明かに記録ありし由にて正 面を奉納せられ當社相殿に斎き祀ることなり、今 して奉安す、其箱書に此神鏡は正保四亥歳九月 義藤原綏光郷被奉納て外宮十三面の一にして出自大蔵寮者也とあり爾後遠近の崇敬愈深く今尚御園大御門宮町等の字名を遺し往時に規模を物語る。

社號若宮八幡宮、若宮後、杉森八幡宮と稱へ、明治維新村社に列し、単に八幡社と號せり、而して昭和7年4月20日郷社に昇格す。

本殿は延宝年間の建設にて、舞殿は明治18年の再建にかかる。

*薄くなってしまって読めませんでした

社殿の北側には大きな「赤坂の舞台」が有ります

説明版です

赤坂の舞台

平成10年6月1日。豊川市指定有形民俗文化財

建築面積243㎡、(間口10.4間・奥行き7間)

当舞台は、心棒の先を支点として、盆が回るように仕組んだ皿回し式の回り舞台である。奈落はなく、舞台上で回した。

赤坂宿では、江戸時代には人形浄瑠璃、明治以降は歌舞伎が演じられていた。

現在の舞台は、赤坂の芝居愛好者が中心となって、近隣の同好者に建設を呼びかけ、明治5年7月に舞台開きをしたと伝えられている。

平成12年(2000)に改修復元した。

豊川市教育委員会

境内東側に境内社四座が並びます、右から二つ目は狐の置物が有りますので稲荷社のようです

では、次へ行きましょう