砂子谷地区は、南砺市役所の北西約8kmのところ、石川県境に近い地区です

南砺市役所東側の国道304号線を北へ、約200mの「福光駅前」信号を左(西北西)へ

まだ国道304号線で小矢部川を渡ります、小矢部川沿いの千本桜は満開を迎えていました

約1.5kmで「道の駅福光 なんといっぷく茶屋」前を過ぎ、山間へ入って行きます

道成に約2.3kmで新蔵原トンネルに入ります

新蔵原トンネルを貫け約4kmで左手に「蓮如上人旧跡・土山御坊跡⇐」の案内板に従って鋭角に左(南東)へ

約300m坂道を緩く下った所を斜め左(南東)へ

間も無く道路左手に鳥居が見えて来ます

前の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

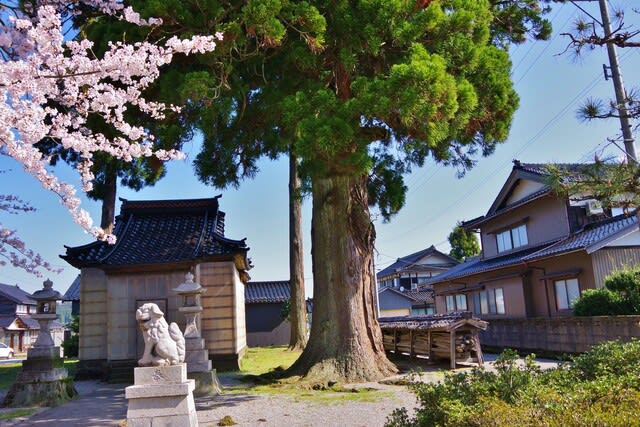

境内入口参道は南西向きです

富士社社號標です

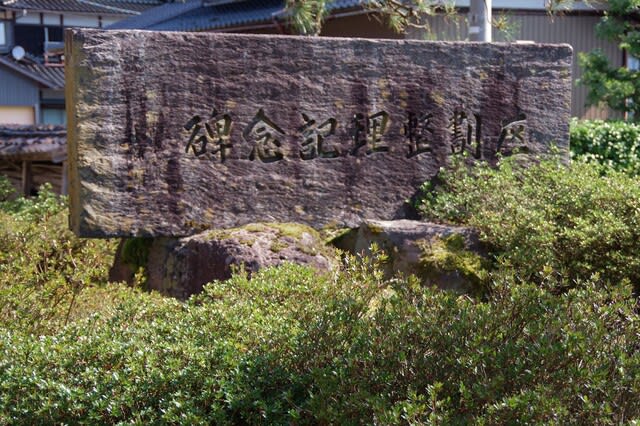

東側には「巨木 推定樹齢千弍百余年 孫下稀有の老杉あり」の石碑が建っています

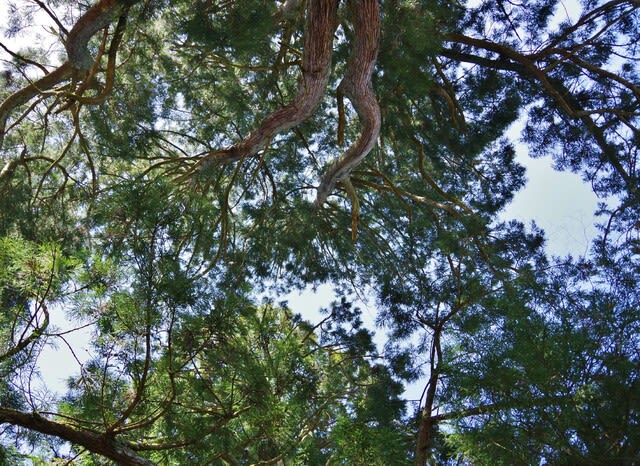

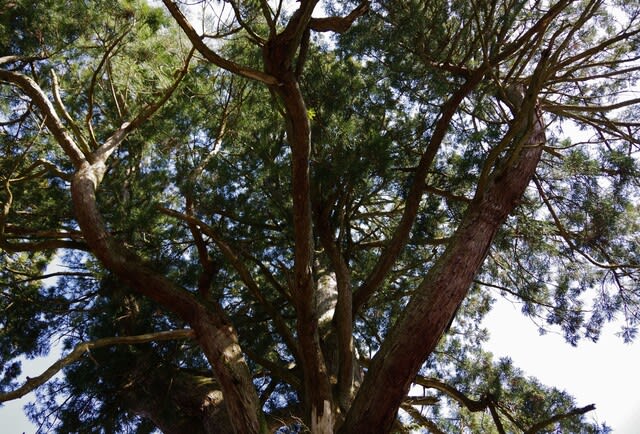

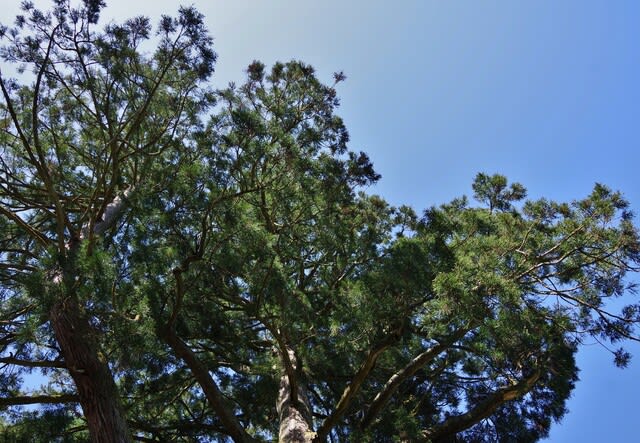

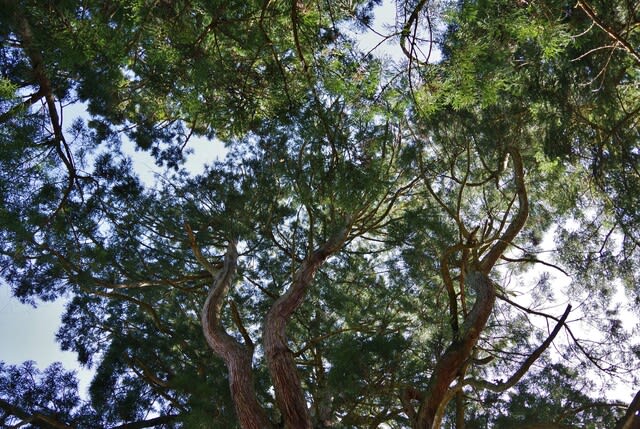

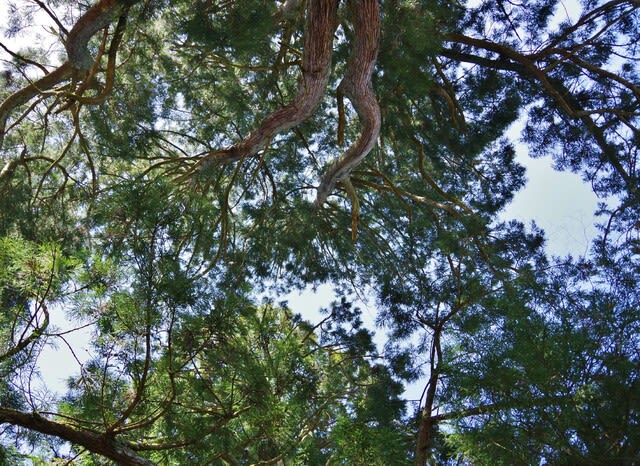

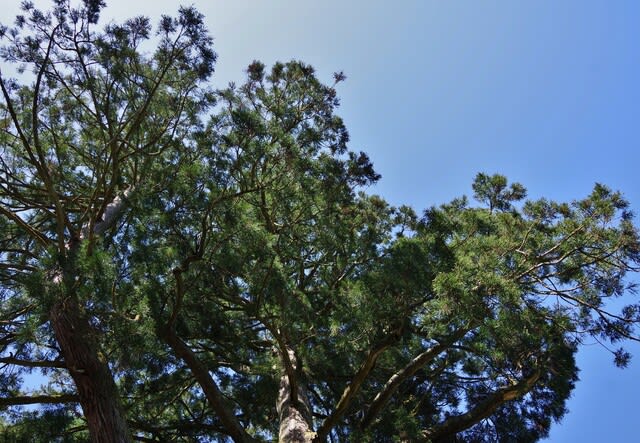

境内西端に大きな樹冠が見えています

石段を上がりましょう

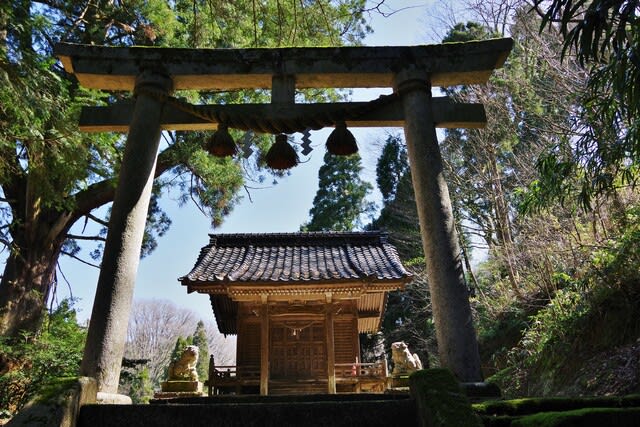

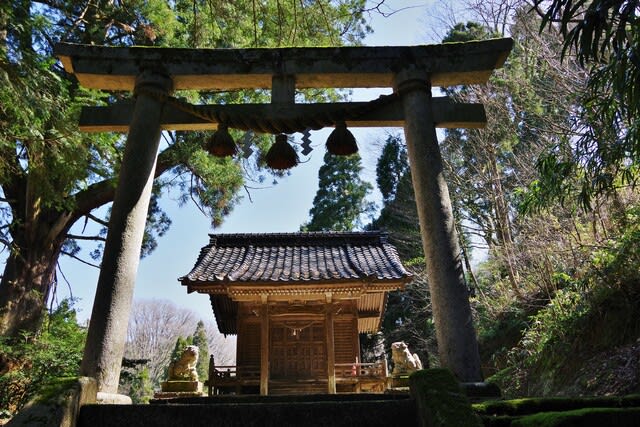

石段上にはニノ鳥居です

境内南西端のスギの大木です、下の鳥居前から見えた樹冠は、このスギのものですね

拝殿です

本殿覆い屋です

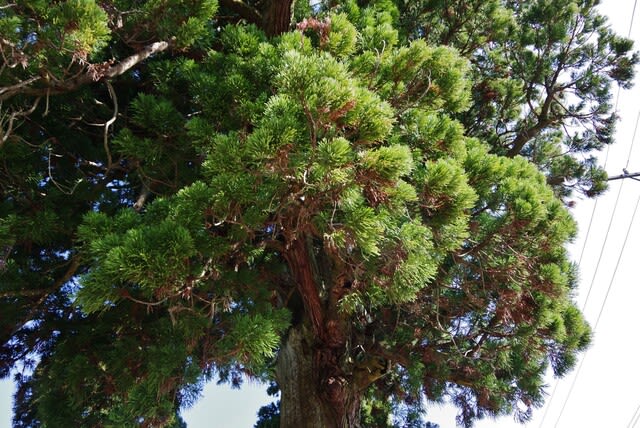

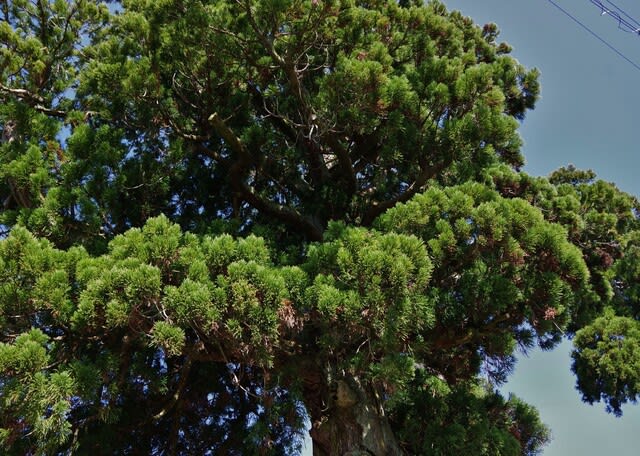

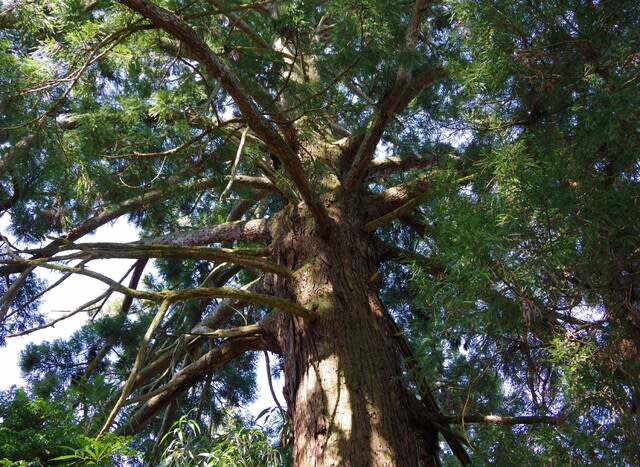

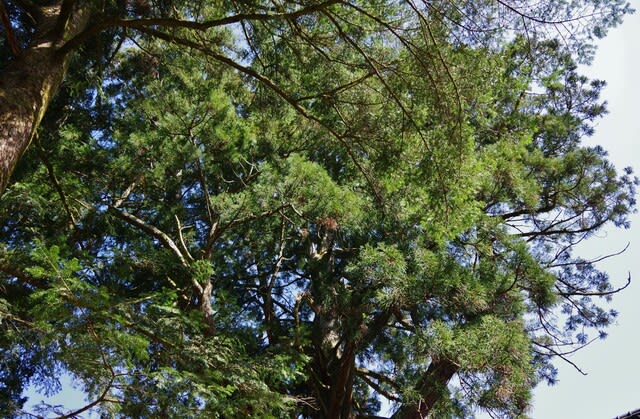

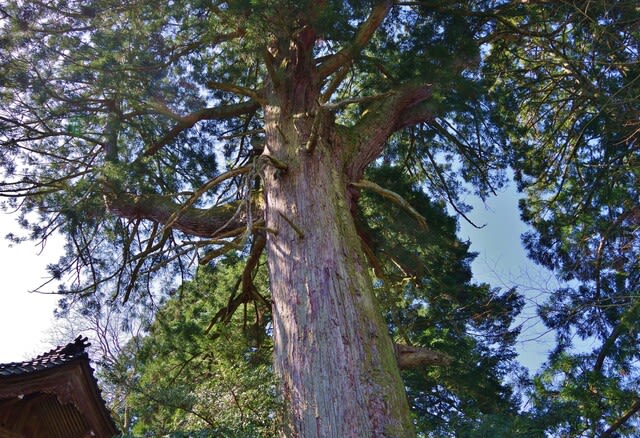

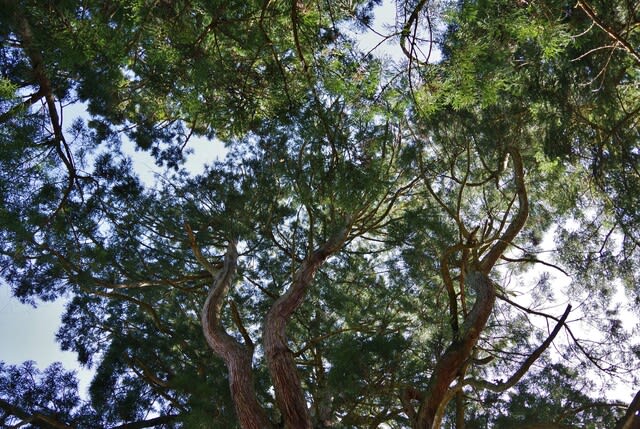

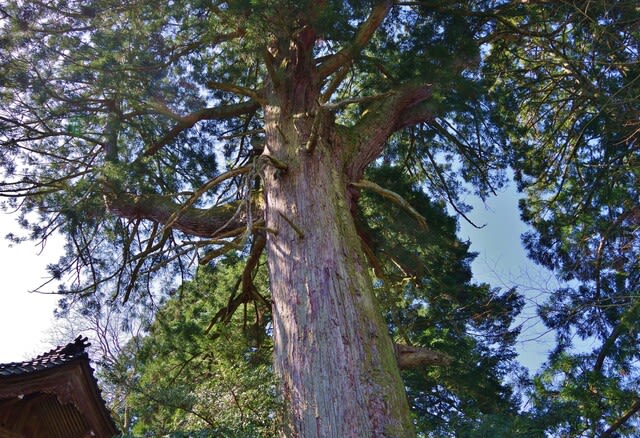

社殿西側に目的の「砂子谷の大杉」です

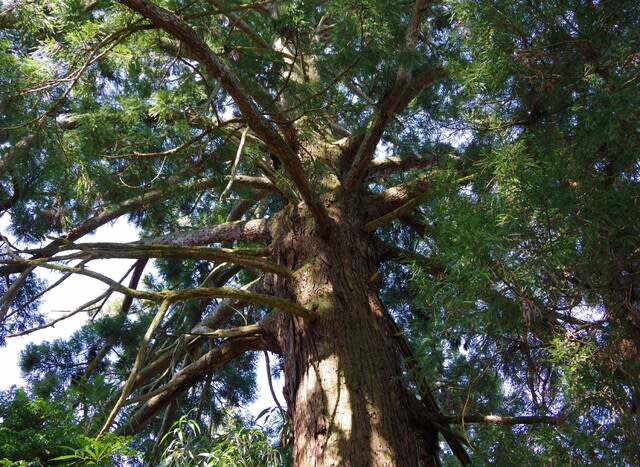

東側から

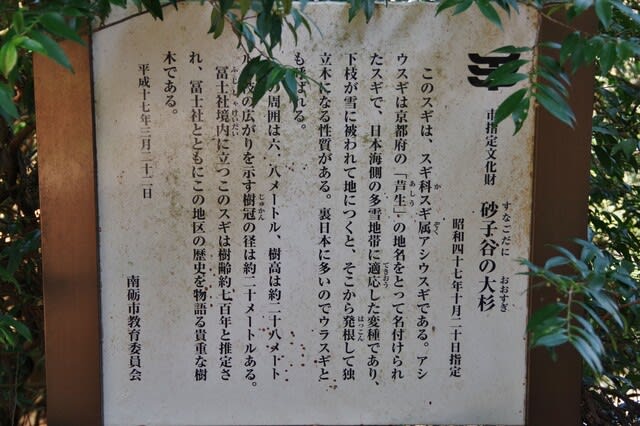

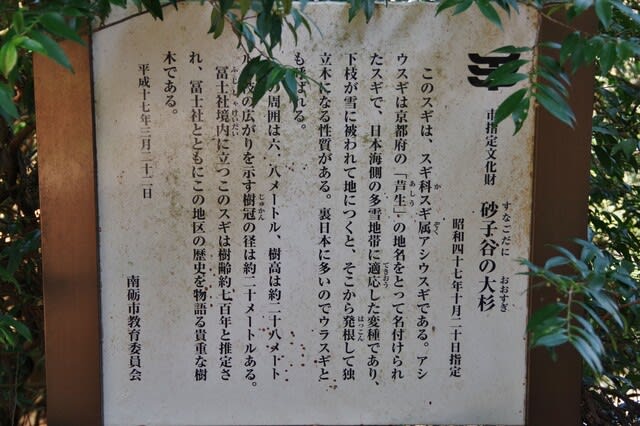

説明版です

市指定文化財 砂子谷の大杉

昭和47年10月20日指定

このスギは、スギ科スギ属アシウスギである。

アシウスギは京都府の「芦生」の地名をとって名付けられたスギで、日本海側の多雪地帯に適応した変種であり、下枝が雪に被われ地につくと、そこから発根して独立木になる性質がある。

裏日本に多いのでウラスギとも呼ばれる。

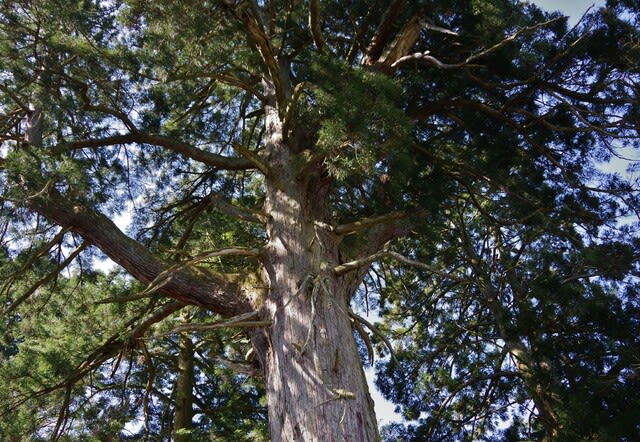

幹の周囲は6.8m、樹高は約28m、枝の広がりを示す樹冠の径は約20mある。

冨士社境内に立つこのスギは樹齢約700年と推定され、冨士社とともにこの地区の歴史を物語る貴重な樹木である。

平成17年3月22日

南砺市教育委員会

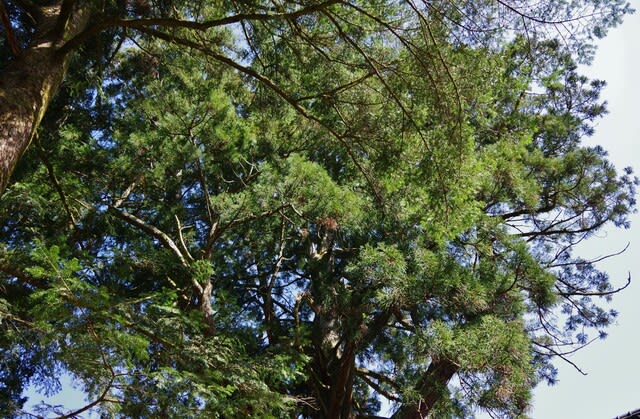

北東側から

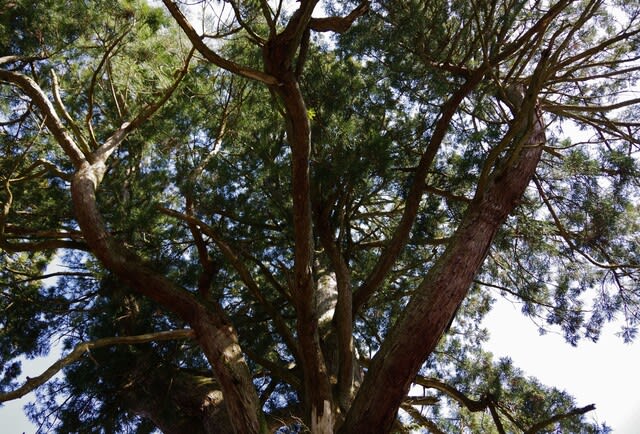

南東側から

北側から

北側道路から

では、次へ行きましょう

南砺市役所東側の国道304号線を北へ、約200mの「福光駅前」信号を左(西北西)へ

まだ国道304号線で小矢部川を渡ります、小矢部川沿いの千本桜は満開を迎えていました

約1.5kmで「道の駅福光 なんといっぷく茶屋」前を過ぎ、山間へ入って行きます

道成に約2.3kmで新蔵原トンネルに入ります

新蔵原トンネルを貫け約4kmで左手に「蓮如上人旧跡・土山御坊跡⇐」の案内板に従って鋭角に左(南東)へ

約300m坂道を緩く下った所を斜め左(南東)へ

間も無く道路左手に鳥居が見えて来ます

前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

境内入口参道は南西向きです

富士社社號標です

東側には「巨木 推定樹齢千弍百余年 孫下稀有の老杉あり」の石碑が建っています

境内西端に大きな樹冠が見えています

石段を上がりましょう

石段上にはニノ鳥居です

境内南西端のスギの大木です、下の鳥居前から見えた樹冠は、このスギのものですね

拝殿です

本殿覆い屋です

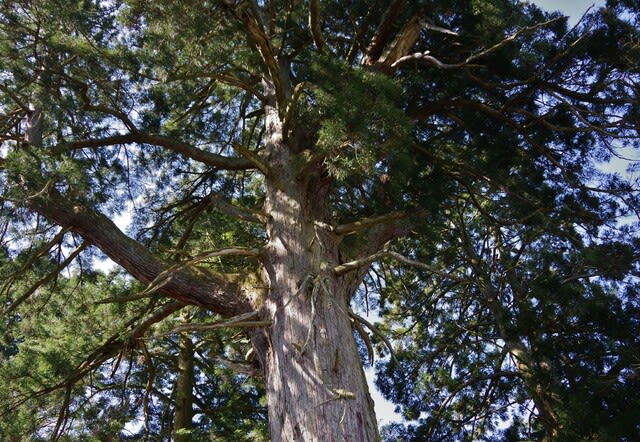

社殿西側に目的の「砂子谷の大杉」です

東側から

説明版です

市指定文化財 砂子谷の大杉

昭和47年10月20日指定

このスギは、スギ科スギ属アシウスギである。

アシウスギは京都府の「芦生」の地名をとって名付けられたスギで、日本海側の多雪地帯に適応した変種であり、下枝が雪に被われ地につくと、そこから発根して独立木になる性質がある。

裏日本に多いのでウラスギとも呼ばれる。

幹の周囲は6.8m、樹高は約28m、枝の広がりを示す樹冠の径は約20mある。

冨士社境内に立つこのスギは樹齢約700年と推定され、冨士社とともにこの地区の歴史を物語る貴重な樹木である。

平成17年3月22日

南砺市教育委員会

北東側から

南東側から

北側から

北側道路から

では、次へ行きましょう