下市田地区は、高森町役場の南南西約1kmのところ

高森町役場を北側に出て坂道を下って行きます、約300mで丁字路を右(東)へさらに下って行きます

約700mの「出砂原」信号を右(南西)へ、国道153号線です

約900mの「下市田工業団地」信号を左(南東)へ入るとJR飯田線の踏切を渡ります(下市田駅の直ぐ東側です)

すぐ右手に目的のヒイラギが見えました

線路沿いの道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

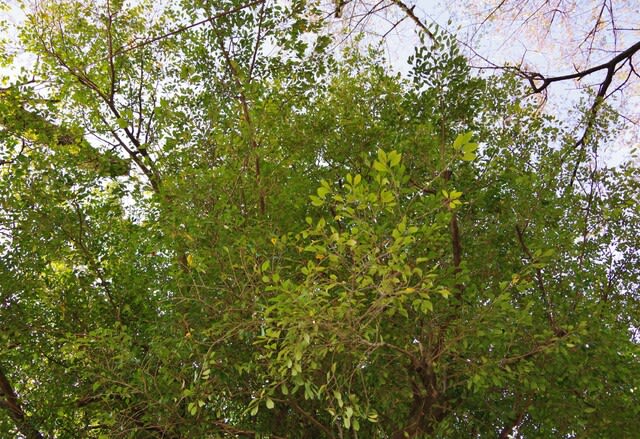

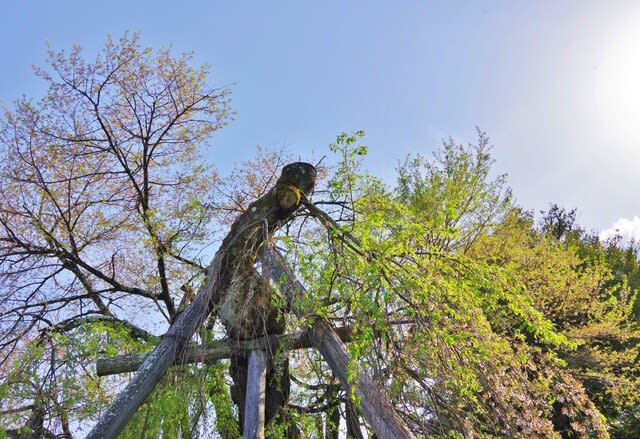

北側から

北側からもう一枚

説明版です

長野県天然記念物

下市田のヒイラギ

昭和37年7月12日 指定

概要

所在地 高森町下市田1401番地

所有者 上沼清一

樹種 ヒイラギ(柊)モクセイ科

樹高 約7m、幹周7.7m

説明

暖地性の常緑高木

本州関東以西・四国・九州に分布し本県では伊那・木曽地方の南部に自生する。

葉は厚くて硬く表面に光沢がある。

若木の葉は大きな歯牙があり、先端は針状になる。

本樹では下枝や若枝の葉の歯牙がみられる。

11月頃、白色で香気のある花をつける。雌雄異株。

所有者上沼家の祖先は但馬国豊岡城主細川清成の後裔といわれる。

二代清家は応永の乱(1399年)の後信濃に浪人し、下条の陣で松岡氏に加勢し客分として迎えられた。

三代清俊は市田郷中村に居を構えた。

その屋敷が沼地の上にあったので、上沼と改称した、所有地の境界木としてとして流田・武稜地・羽根の三ヶ所へヒイラギを植栽した。

他の二ヶ所は枯れ、流田のものだけが残った。すなわち本樹である。

樹齢は600年近いといわれ、県内でもまれにみる大木である。

長野県教育委員会・高森町教育委員会

個人宅なので道路からのみ撮影させて頂きました<m(__)m>

では、次へ行きましょう

2024・4・14・15・35

高森町役場を北側に出て坂道を下って行きます、約300mで丁字路を右(東)へさらに下って行きます

約700mの「出砂原」信号を右(南西)へ、国道153号線です

約900mの「下市田工業団地」信号を左(南東)へ入るとJR飯田線の踏切を渡ります(下市田駅の直ぐ東側です)

すぐ右手に目的のヒイラギが見えました

線路沿いの道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

北側から

北側からもう一枚

説明版です

長野県天然記念物

下市田のヒイラギ

昭和37年7月12日 指定

概要

所在地 高森町下市田1401番地

所有者 上沼清一

樹種 ヒイラギ(柊)モクセイ科

樹高 約7m、幹周7.7m

説明

暖地性の常緑高木

本州関東以西・四国・九州に分布し本県では伊那・木曽地方の南部に自生する。

葉は厚くて硬く表面に光沢がある。

若木の葉は大きな歯牙があり、先端は針状になる。

本樹では下枝や若枝の葉の歯牙がみられる。

11月頃、白色で香気のある花をつける。雌雄異株。

所有者上沼家の祖先は但馬国豊岡城主細川清成の後裔といわれる。

二代清家は応永の乱(1399年)の後信濃に浪人し、下条の陣で松岡氏に加勢し客分として迎えられた。

三代清俊は市田郷中村に居を構えた。

その屋敷が沼地の上にあったので、上沼と改称した、所有地の境界木としてとして流田・武稜地・羽根の三ヶ所へヒイラギを植栽した。

他の二ヶ所は枯れ、流田のものだけが残った。すなわち本樹である。

樹齢は600年近いといわれ、県内でもまれにみる大木である。

長野県教育委員会・高森町教育委員会

個人宅なので道路からのみ撮影させて頂きました<m(__)m>

では、次へ行きましょう

2024・4・14・15・35