山寺地区は、南アルプス市役所の西南西約1kmのところ

南アルプス市役所の西側の道路を南へすぐの「南アルプス市役所前」信号を右(西)へ

約600mの丁字路を左(南)へ

約300mで右手に宝珠寺があります

県指定文化財の標柱です

(県)重要文化財 五智如来と(県)天然記念物 寶珠寺の松ですね

目的のマツは境内一杯に枝を広げています

東側から太い幹を見ました

説明版です

宝珠寺のマツ

県指定文化財(天然記念物)

指定 昭和35年11月7日

このクロマツは根廻り4.8m、目通り幹囲3.25m、枝下3.9m、それより上で幹は南へ屈曲して梢は上に立っている。

枝張りは東へ3m、西へ6m、南へ9m、北へ7.5mで樹高は15.5mである。

この木は樹形が立派であるばかりでなく、クロマツとしても相当の巨樹である。

宝珠寺木造毘沙門天立像

市指定文化財((彫刻)

指定 昭和51年3月2日

この毘沙門天像は内刳りのある寄木造り、体躯全面が布着せで、胡粉彩色であるがおそらく元禄15年(1702)の修理であろう。

身を甲冑にかため、右手に宝珠を捧げ鬼形上に立ち肢体服装共に強い動きを示し、写実的で顔面風貌など堂々たる作風である。

伝説によれば、承安年間(1171~4)加賀美遠光が宝珠寺を再建し、毘沙門天像は元暦年間(1174)その子小笠原長清が祀ったと伝えられている。

平成5年3月 山梨県教育委員会・南アルプス市教育委員会

南側から

西側から

説明版です

如意山 宝珠寺

往古は真言宗に属し、馴虎山宝珠寺と称え法善寺末と栄えた。

中古寺運が傾いたが延宝5年(1677)伝嗣院14世骨心和尚が再興、如意山宝珠護国禅寺と号し曹洞宗の道場となった。

伝説によれば養老年中僧行基が里人の水災に苦しむをあわれみ開基能二男五智如来をつくり安置、その後廃頽したのを承安年間

1171~4)加賀美遠光が再建、さらに元暦年間(1184)遠光の次男小笠原長清が毘沙門天立像を併せ祀ったという。

昭和35年県文化財に指定された五智如来座像は、その後の研究によって平成3年「木造大日如来及四波羅蜜菩薩坐像」として重要文化財に指定された。

また、境内にあるクロマツは県指定天然記念物に、毘沙門天立像は町文化財にしていされている。

小笠原長清公顕彰会

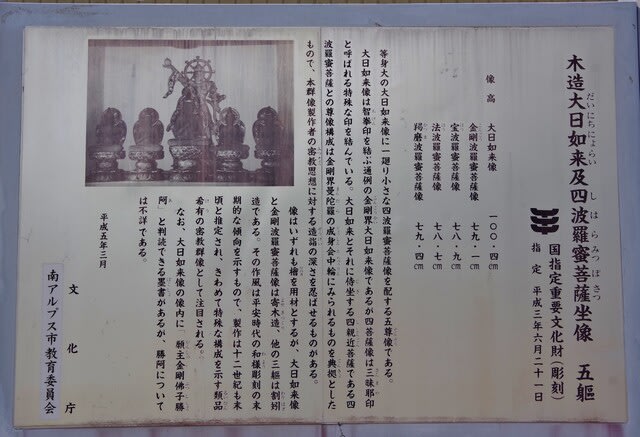

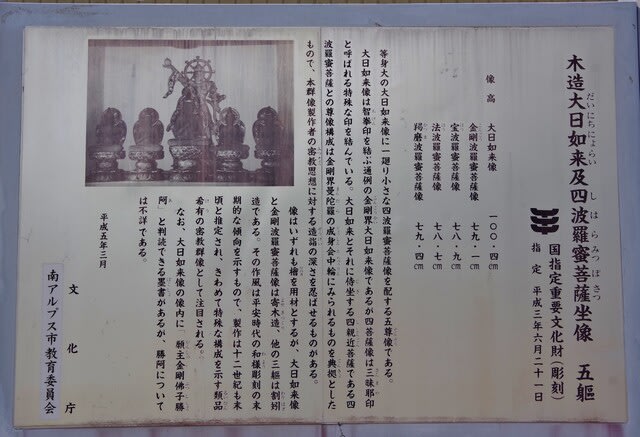

仏像の説明版です

木造大日如来及四波羅蜜菩薩坐像 5軀

国指定重要文化財(彫刻)

指定 平成3年6月21日

像高 大日如来像 100.4cm

金剛波羅蜜菩薩像 79.1cm

宝波羅蜜菩薩像 78.9cm

法波羅蜜菩薩像 78.7cm

羯磨波羅蜜菩薩像 79.4cm

等身大の大日如来像に一廻り小さな四波羅蜜菩薩像を配する5尊像である。

大日如来像は智拳印を結ぶ通例の金剛界大日如来像であるが4菩薩像は三昧耶印と呼ばれる特殊な印を結んでいる。

大日如来とそれに侍坐する4親近菩薩である4波羅蜜菩薩と尊像構成は金剛界曼荼羅の成身会中輪にみられるものを典拠としたもので、本群像製作者の密教思想に対する造詣の深さを忍ばせるものがある。

像はいずれも檜を用材とするが、大日如来像と金剛波羅蜜菩薩像は寄木造、他の3軀は割矧造である。

その作風は平安時代の和様彫刻の末期的な傾向を示すもので、製作は12世紀も末頃と推定され、きわめて特殊な構成を示す類品稀有の密教群像として注目される。

なお、大日如来像の像内に「願主金剛佛子勝阿」と判読できる墨書があるが、勝阿については不詳である。

平成5年3月 文化庁・南アルプス市教育委員会

文化財は宝蔵の中ですね

では、次へ行きましょう

2024・4・15・11・00

南アルプス市役所の西側の道路を南へすぐの「南アルプス市役所前」信号を右(西)へ

約600mの丁字路を左(南)へ

約300mで右手に宝珠寺があります

県指定文化財の標柱です

(県)重要文化財 五智如来と(県)天然記念物 寶珠寺の松ですね

目的のマツは境内一杯に枝を広げています

東側から太い幹を見ました

説明版です

宝珠寺のマツ

県指定文化財(天然記念物)

指定 昭和35年11月7日

このクロマツは根廻り4.8m、目通り幹囲3.25m、枝下3.9m、それより上で幹は南へ屈曲して梢は上に立っている。

枝張りは東へ3m、西へ6m、南へ9m、北へ7.5mで樹高は15.5mである。

この木は樹形が立派であるばかりでなく、クロマツとしても相当の巨樹である。

宝珠寺木造毘沙門天立像

市指定文化財((彫刻)

指定 昭和51年3月2日

この毘沙門天像は内刳りのある寄木造り、体躯全面が布着せで、胡粉彩色であるがおそらく元禄15年(1702)の修理であろう。

身を甲冑にかため、右手に宝珠を捧げ鬼形上に立ち肢体服装共に強い動きを示し、写実的で顔面風貌など堂々たる作風である。

伝説によれば、承安年間(1171~4)加賀美遠光が宝珠寺を再建し、毘沙門天像は元暦年間(1174)その子小笠原長清が祀ったと伝えられている。

平成5年3月 山梨県教育委員会・南アルプス市教育委員会

南側から

西側から

説明版です

如意山 宝珠寺

往古は真言宗に属し、馴虎山宝珠寺と称え法善寺末と栄えた。

中古寺運が傾いたが延宝5年(1677)伝嗣院14世骨心和尚が再興、如意山宝珠護国禅寺と号し曹洞宗の道場となった。

伝説によれば養老年中僧行基が里人の水災に苦しむをあわれみ開基能二男五智如来をつくり安置、その後廃頽したのを承安年間

1171~4)加賀美遠光が再建、さらに元暦年間(1184)遠光の次男小笠原長清が毘沙門天立像を併せ祀ったという。

昭和35年県文化財に指定された五智如来座像は、その後の研究によって平成3年「木造大日如来及四波羅蜜菩薩坐像」として重要文化財に指定された。

また、境内にあるクロマツは県指定天然記念物に、毘沙門天立像は町文化財にしていされている。

小笠原長清公顕彰会

仏像の説明版です

木造大日如来及四波羅蜜菩薩坐像 5軀

国指定重要文化財(彫刻)

指定 平成3年6月21日

像高 大日如来像 100.4cm

金剛波羅蜜菩薩像 79.1cm

宝波羅蜜菩薩像 78.9cm

法波羅蜜菩薩像 78.7cm

羯磨波羅蜜菩薩像 79.4cm

等身大の大日如来像に一廻り小さな四波羅蜜菩薩像を配する5尊像である。

大日如来像は智拳印を結ぶ通例の金剛界大日如来像であるが4菩薩像は三昧耶印と呼ばれる特殊な印を結んでいる。

大日如来とそれに侍坐する4親近菩薩である4波羅蜜菩薩と尊像構成は金剛界曼荼羅の成身会中輪にみられるものを典拠としたもので、本群像製作者の密教思想に対する造詣の深さを忍ばせるものがある。

像はいずれも檜を用材とするが、大日如来像と金剛波羅蜜菩薩像は寄木造、他の3軀は割矧造である。

その作風は平安時代の和様彫刻の末期的な傾向を示すもので、製作は12世紀も末頃と推定され、きわめて特殊な構成を示す類品稀有の密教群像として注目される。

なお、大日如来像の像内に「願主金剛佛子勝阿」と判読できる墨書があるが、勝阿については不詳である。

平成5年3月 文化庁・南アルプス市教育委員会

文化財は宝蔵の中ですね

では、次へ行きましょう

2024・4・15・11・00