岡部町青羽根地区は、藤枝市役所の北約14kmのところ、平家の落人の村だそうで山奥です

県道209号線を北へ、新東名の高架を過ぎて朝比奈川沿いを進みます

通の駅「玉露の里」を過ぎて3kmほどで県道210号線に変わります

約1km程で西に向かう道路(市道)に入ります、青羽根への標識にしたがって、青羽根川沿いを上って行きます

青羽根集落の中を上って、観音堂の前ここを右へ

ここも右に少し下ります

公衆トイレ前に 車を止めさせて頂きました、道路は直ぐ先で行き止まりです

車を止めさせて頂きました、道路は直ぐ先で行き止まりです

案内板が有ります

沢の向側に赤い鳥居が見えました

道路終点から沢を渡る鉄板の橋が架けられています

鳥居です、潜るとつづれ折りに山道を登って行きます

和合の樹です、太いマツに細いスギがキスしている様ですね

社殿の屋根が見えて来ましたもうすぐです

拝殿です、拝殿後方左に大杉があるようです

水盤です

拝殿前左の結界の中にはサカキが植えられたばかりなのでしょうか

本殿です

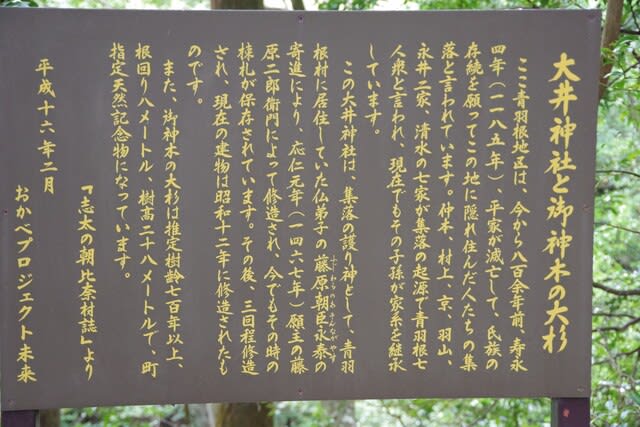

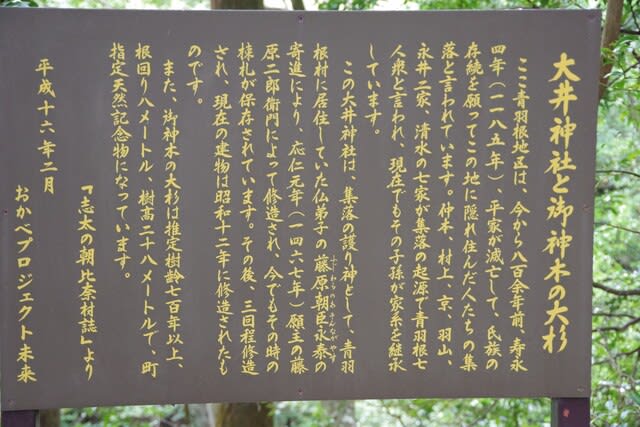

説明版です

大井神社

惟日本国駿河の国、益津郡朝比奈青羽根村に居住していた佛弟子、藤原朝臣永泰の寄進により建立。

●応仁元年亥年10月25日

願主 藤原二良右衛門により建立 大工 松山子宣

●宝歴6年丙子8月(再建)

神官諏訪丹波守 大工 藤枝宿 仁兵衛により建てられる

●元治元年甲子8月27日(再建)

●昭和12年(再建)

目的の大スギです

説明版と御神木指定証です

市指定天然記念物

大井神社の大スギ

根回り8m、目通り5.4m、樹高28m、枝張り東西25m、南北25m

拝殿前の説明版です

大井神社と御神木の大杉

ここ青羽根地区は、今から800余年前、寿永4年(1185年)、平家が滅亡して、氏族の存続を願ってこの地に隠れ住んだ人たちの集落と言われています。仲本、村上、京、羽山、永井二家、清水の七家が集落の起源で青羽根七人衆と言われ、現在でもその子孫が家系を継承しています。

おの大井神社は、集落の護り神として、青羽根村に居住していた仏弟子の藤原朝臣永泰の寄進により、応仁元年(1467年)願主の藤原二郎衛門によって修造され、今でもその時の棟札が保存されています。その後、三回程修造され、現在の建物は昭和12年nい修造されたものです。

また、御神木の大杉は推定樹齢700年以上、根回り8m、樹高28mで、町指定天然記念物になっています。

「志太の朝比奈村誌」より

平成16年2月

おかべプロジェクト未来

北側から

東側から

本殿を右側から

本殿右側の境内社です

では、次へ行きましょう

県道209号線を北へ、新東名の高架を過ぎて朝比奈川沿いを進みます

通の駅「玉露の里」を過ぎて3kmほどで県道210号線に変わります

約1km程で西に向かう道路(市道)に入ります、青羽根への標識にしたがって、青羽根川沿いを上って行きます

青羽根集落の中を上って、観音堂の前ここを右へ

ここも右に少し下ります

公衆トイレ前に

車を止めさせて頂きました、道路は直ぐ先で行き止まりです

車を止めさせて頂きました、道路は直ぐ先で行き止まりです

案内板が有ります

沢の向側に赤い鳥居が見えました

道路終点から沢を渡る鉄板の橋が架けられています

鳥居です、潜るとつづれ折りに山道を登って行きます

和合の樹です、太いマツに細いスギがキスしている様ですね

社殿の屋根が見えて来ましたもうすぐです

拝殿です、拝殿後方左に大杉があるようです

水盤です

拝殿前左の結界の中にはサカキが植えられたばかりなのでしょうか

本殿です

説明版です

大井神社

惟日本国駿河の国、益津郡朝比奈青羽根村に居住していた佛弟子、藤原朝臣永泰の寄進により建立。

●応仁元年亥年10月25日

願主 藤原二良右衛門により建立 大工 松山子宣

●宝歴6年丙子8月(再建)

神官諏訪丹波守 大工 藤枝宿 仁兵衛により建てられる

●元治元年甲子8月27日(再建)

●昭和12年(再建)

目的の大スギです

説明版と御神木指定証です

市指定天然記念物

大井神社の大スギ

根回り8m、目通り5.4m、樹高28m、枝張り東西25m、南北25m

拝殿前の説明版です

大井神社と御神木の大杉

ここ青羽根地区は、今から800余年前、寿永4年(1185年)、平家が滅亡して、氏族の存続を願ってこの地に隠れ住んだ人たちの集落と言われています。仲本、村上、京、羽山、永井二家、清水の七家が集落の起源で青羽根七人衆と言われ、現在でもその子孫が家系を継承しています。

おの大井神社は、集落の護り神として、青羽根村に居住していた仏弟子の藤原朝臣永泰の寄進により、応仁元年(1467年)願主の藤原二郎衛門によって修造され、今でもその時の棟札が保存されています。その後、三回程修造され、現在の建物は昭和12年nい修造されたものです。

また、御神木の大杉は推定樹齢700年以上、根回り8m、樹高28mで、町指定天然記念物になっています。

「志太の朝比奈村誌」より

平成16年2月

おかべプロジェクト未来

北側から

東側から

本殿を右側から

本殿右側の境内社です

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます