田尻大貫地区は、大崎市役所の東北東約16km、大崎市田尻総合支所の東約5kmのところ

大崎市田尻総合支所前から県道15号線を北へ、JR東北本線を陸橋で越えて東へ道成りに進みます

古川警察署大貫駐在所を過ぎて約500mで右(南東)へ県道29号線です

約1.5kmで北北東向きに祇劫寺参道が開いています

参道には、鉄板が敷かれていました(本堂裏で工事が行われているため重機 が移動する為のようです)

が移動する為のようです)

山門手前を左(東)に入って境内に 車を止めることが出来ました

車を止めることが出来ました

山門です

境内案内図です、目的のコウヤマキは本堂裏側(南側)、カヤは、境内南側、カシは本堂前(北側)に在りますね

他にも多くの樹木に樹名板が取り付けられているようです

説明版です

臨済宗 妙心寺派 大貫山 祇劫寺(ぎこうじ)

大貫山祇劫寺は、涌谷3代館主伊達安芸定宗公の菩提寺である。

この地は定宗公が隠居所とした所で、定宗公の没後、4代宗重公が遺命により、隠居所(金剛殿)を禅寺とした。

当山は、承応2((1653)年に、金嶺祖牛和尚を開山として建立し、臨済宗妙心寺派の寺院として今日に至っています。

祇劫寺の文化財

〈国指定文化財〉天然記念物 コウヤマキ

〈県指定文化財〉有形文化財 祇劫寺本堂

天然記念物 マルミガヤ

〈市指定文化財〉天然記念物 ウラジロガシ

大崎市教育委員会

山門を入ると本堂です

お地蔵様の後ろ、本堂前境内に市指定天然記念物のウラジロガシです

幹は地上2.5m付近んで伐られてしまっているようです

本堂前に上がって南東側から見ました、目通り幹囲3.3mの大木です

「祇劫寺のウラジロガシ」天然記念物の標柱です

文面には・・・この樫の由来は、涌谷3代館主伊達安芸定宗が慶安4年に隠居した際、持参した鉢植えを地植えにしたものと伝えられている。なお、定宗は承応元年に齢75で没し、この地に葬られた。

南側から見ました、伐られた幹が見えないくらいに葉を茂らせています

本堂の西側から裏側に廻って見ましょう

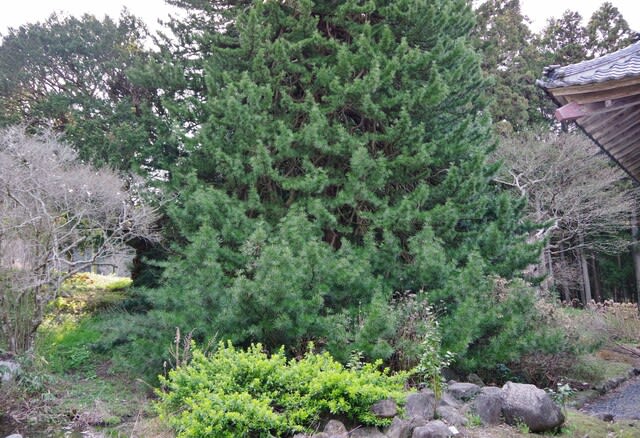

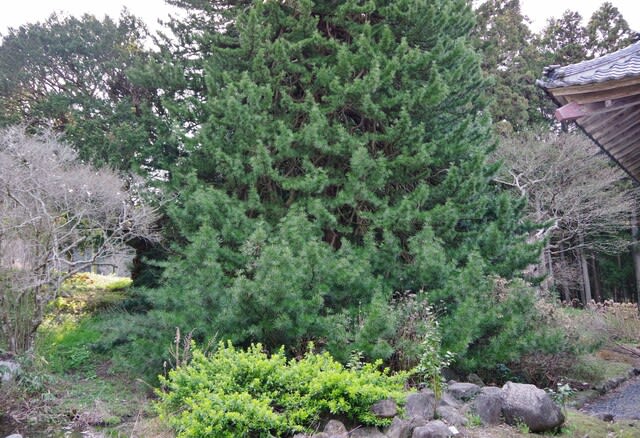

目的のコウヤマキです

北西側から、太い幹が見られます、目通り幹囲5.0mの巨木です

庫裡の裏側(北東)から見ました、地表まで元気な枝を垂らしています

近付けないので、境内西側を廻って南側へ行ってみます

南西側に廻って来ました

「天然記念物 祇劫寺のコウヤマキ」の標柱です

木々の隙間にコウヤマキの幹を見ました

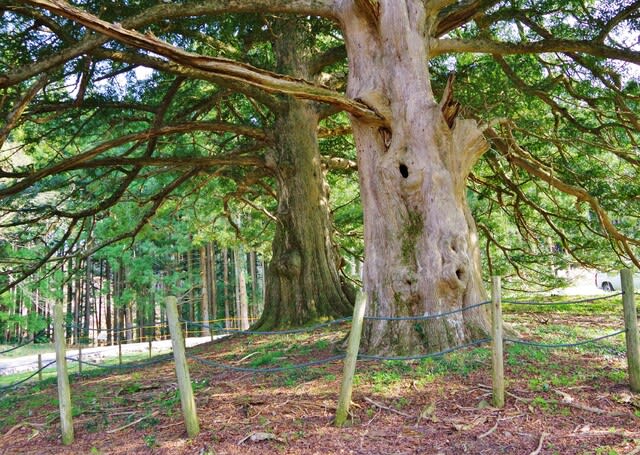

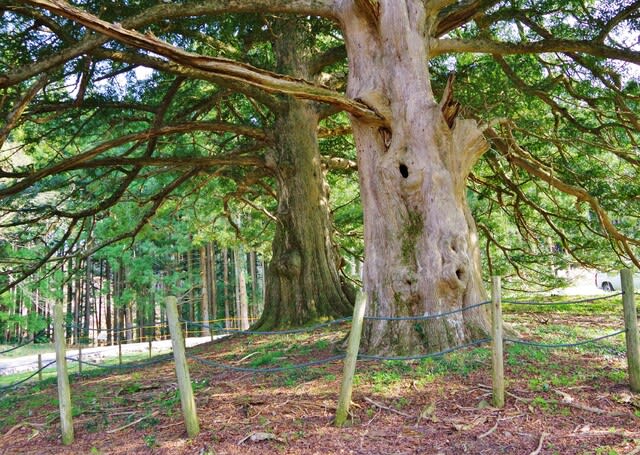

コウヤマキの南東側にマルミガヤです

西側から見ましたが、大きく枝が地面近くまで覆っていて良く解かりませんね~

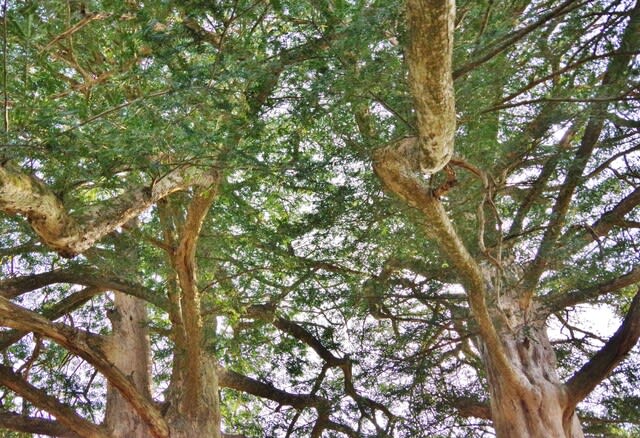

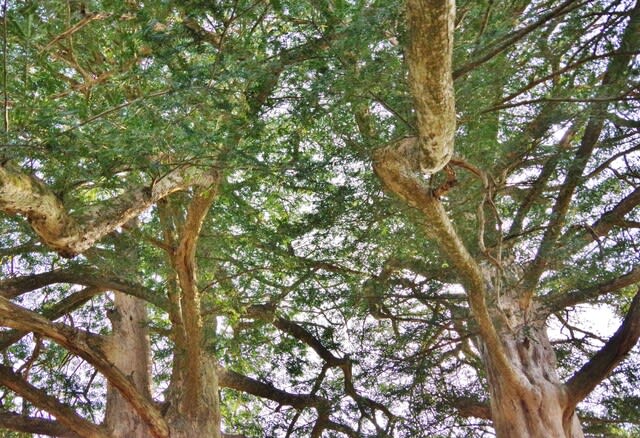

北側の枝下から見ました、二本の大きなマルミガヤが樹冠の枝を拡げています

北東側から

「宮城県指定天然記念物祇劫寺のマルミガヤ」の標柱です

文面には・・・地上1.5mの幹囲5.15m幹高約20m、丸型のカヤノミをたくさんつける。

県下有数の巨木である。昭和50年4月天然記念物として県の指定を受ける。

左(南側)の幹囲が表記の5.15mの巨木で、右(北側)は約4mの大木だとのことです

北東側の道路に出ました、工事車両が通っていて歩き難いです

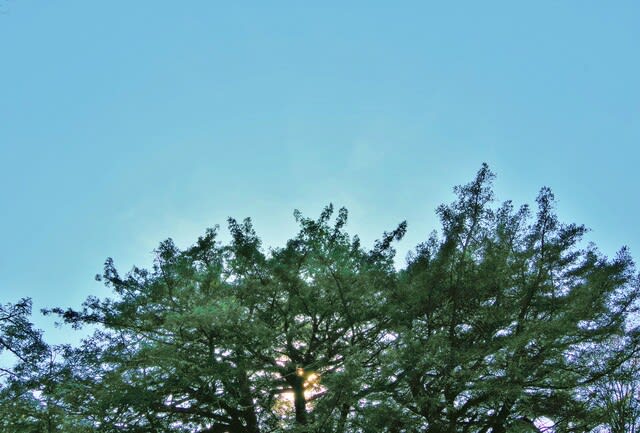

北側から見ました

では、次へ行きましょう

大崎市田尻総合支所前から県道15号線を北へ、JR東北本線を陸橋で越えて東へ道成りに進みます

古川警察署大貫駐在所を過ぎて約500mで右(南東)へ県道29号線です

約1.5kmで北北東向きに祇劫寺参道が開いています

参道には、鉄板が敷かれていました(本堂裏で工事が行われているため重機

が移動する為のようです)

が移動する為のようです)山門手前を左(東)に入って境内に

車を止めることが出来ました

車を止めることが出来ました

山門です

境内案内図です、目的のコウヤマキは本堂裏側(南側)、カヤは、境内南側、カシは本堂前(北側)に在りますね

他にも多くの樹木に樹名板が取り付けられているようです

説明版です

臨済宗 妙心寺派 大貫山 祇劫寺(ぎこうじ)

大貫山祇劫寺は、涌谷3代館主伊達安芸定宗公の菩提寺である。

この地は定宗公が隠居所とした所で、定宗公の没後、4代宗重公が遺命により、隠居所(金剛殿)を禅寺とした。

当山は、承応2((1653)年に、金嶺祖牛和尚を開山として建立し、臨済宗妙心寺派の寺院として今日に至っています。

祇劫寺の文化財

〈国指定文化財〉天然記念物 コウヤマキ

〈県指定文化財〉有形文化財 祇劫寺本堂

天然記念物 マルミガヤ

〈市指定文化財〉天然記念物 ウラジロガシ

大崎市教育委員会

山門を入ると本堂です

お地蔵様の後ろ、本堂前境内に市指定天然記念物のウラジロガシです

幹は地上2.5m付近んで伐られてしまっているようです

本堂前に上がって南東側から見ました、目通り幹囲3.3mの大木です

「祇劫寺のウラジロガシ」天然記念物の標柱です

文面には・・・この樫の由来は、涌谷3代館主伊達安芸定宗が慶安4年に隠居した際、持参した鉢植えを地植えにしたものと伝えられている。なお、定宗は承応元年に齢75で没し、この地に葬られた。

南側から見ました、伐られた幹が見えないくらいに葉を茂らせています

本堂の西側から裏側に廻って見ましょう

目的のコウヤマキです

北西側から、太い幹が見られます、目通り幹囲5.0mの巨木です

庫裡の裏側(北東)から見ました、地表まで元気な枝を垂らしています

近付けないので、境内西側を廻って南側へ行ってみます

南西側に廻って来ました

「天然記念物 祇劫寺のコウヤマキ」の標柱です

木々の隙間にコウヤマキの幹を見ました

コウヤマキの南東側にマルミガヤです

西側から見ましたが、大きく枝が地面近くまで覆っていて良く解かりませんね~

北側の枝下から見ました、二本の大きなマルミガヤが樹冠の枝を拡げています

北東側から

「宮城県指定天然記念物祇劫寺のマルミガヤ」の標柱です

文面には・・・地上1.5mの幹囲5.15m幹高約20m、丸型のカヤノミをたくさんつける。

県下有数の巨木である。昭和50年4月天然記念物として県の指定を受ける。

左(南側)の幹囲が表記の5.15mの巨木で、右(北側)は約4mの大木だとのことです

北東側の道路に出ました、工事車両が通っていて歩き難いです

北側から見ました

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます