関越高速道路を渋川インターで下りて

国道17号線を沼田方面に行きます

吾妻川を渡ると、左側に「道の駅こもち」が有ります

この、西側の河岸段丘の先端部分に白井城祉が有ります

坂道を上がって温泉施設の中を通って住宅地の中を

案内板にしたがっていきますが、案内板は「徒歩ーー分」とあり

車で行けるのか心配しましたが、車で本丸まで行けました

北郭

三の丸

二の丸

大きな堀がありました、二の丸と三丸の間です、反対側は堀底が畑なっていました

二の丸と本丸の間です

東側の堀です

白井城址の標柱です

入口の大きな土塁です

本丸入口西側の枡形小口の石垣です

東側は祠の乗った、土塁が高く聳えています

本丸の中は東側が公園的になっていますが西半分は畑です

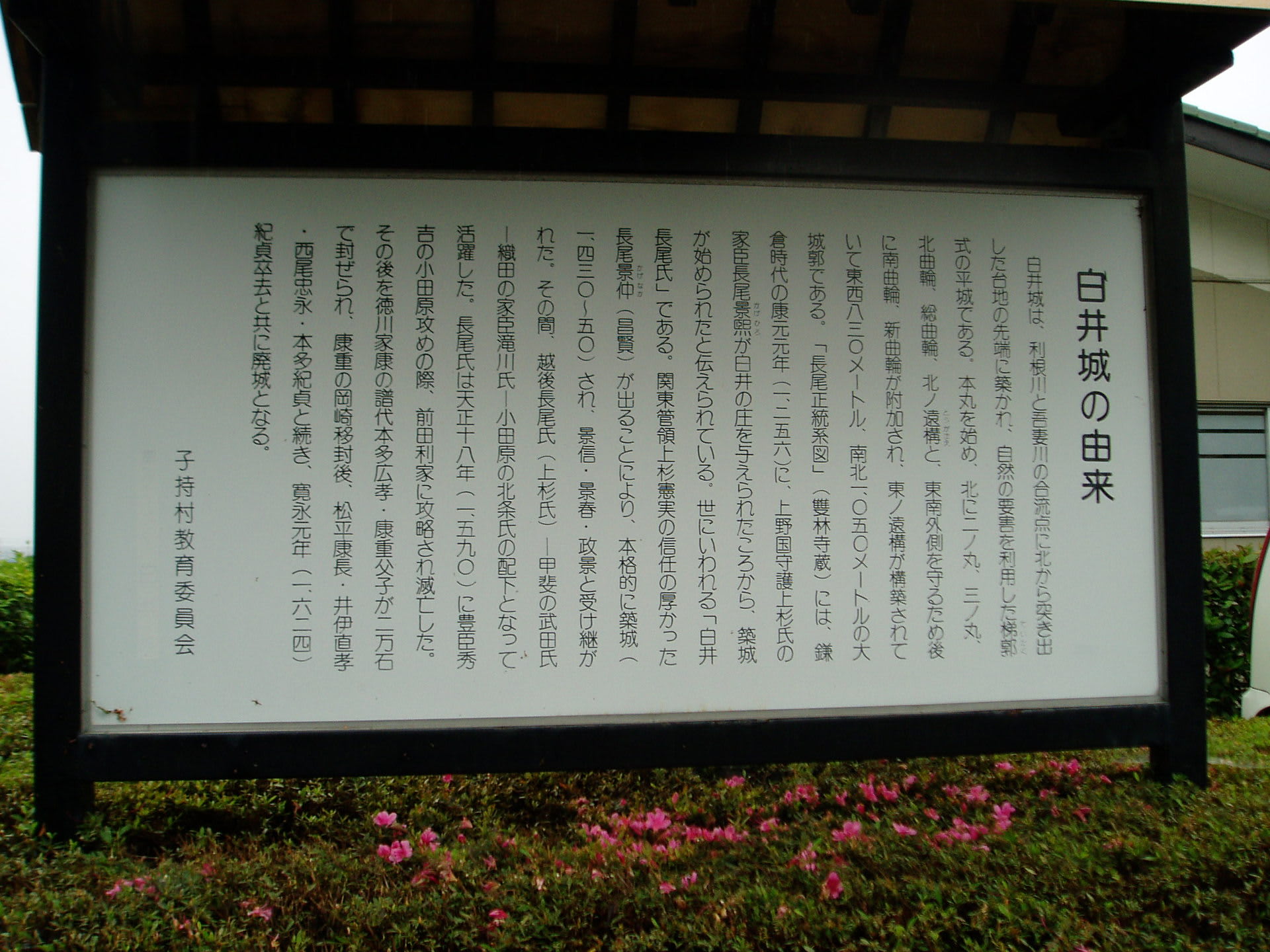

案内板があります

白井城址案内板

白井城址は利根川と吾妻川の合流点に突き出した台地の先端に自然の要害を利用して築かれ

た城である。

全体が三角形に近い構造で、城の中心である本丸は吾妻川沿いにあって西側は断崖に面して

おり、それ以外の方角は高さ3~4mの土塁に囲まれている。

北側には枡形門があり、太田道灌が指導したとの伝承が残る石垣が現存する。本丸を出て深

い堀を土橋で渡ると北へ二ノ丸、三ノ丸と続き、その間にも堀が残っている。三ノ丸の外側に

は、北の守りとして北郭・金毘羅郭があり、本丸に南東側にはささ郭・南郭・新郭が連なてい

る。さらに城域の北と東には、それぞれ北遠構・東遠構の堀があって総郭(城下)を囲む構造

になっていた。

なお城の護りの一部として、玄棟院(曹洞宗)・源空寺(浄土宗)をはじめとする大小の寺

院が周囲に配置されている。また白井城の南東には仁居谷城があり、堀跡等も確認されていて

両者の関係が注目される。

いつ頃築かれたかは諸説あるが、15世紀中頃に関東管領山内上杉憲実の信任が厚かった長

尾景仲(昌賢)によって築かれたと考えられる。景仲は月江正文禅師を開山とする雙林寺(曹

洞宗)や、「白井の聖堂」と呼ばれる学問所を開いたことでも知られてる。その子孫も白井城

やその周辺をめぐる戦国の攻防の中にそれぞれの名を残したが、天正18年(1590)に豊

臣秀吉の小田原攻めの際、前田利家に攻略されて開城し、戦国の城としての役割を終えた。そ

の後は、徳川家康の関東入りにしたがい本多広孝・康重が城主(2万石・後5万石)となり、

この頃現在の姿に整備されたと考えられる。康重の岡崎移封後は戸田康長・井伊直孝・西尾忠

永・本多紀貞と続くが、寛永元年(1624)紀貞の病没とともに廃城となった。

これ以後の経過は明らかでないが、明治時代以降は農地化されていたと思われ、昭和40年

代の土地改良事業におても大幅な地形の改変はなく、堀や土塁など城としての地形が良く残っ

ている。なお、平成16年3月には本丸部分が子持村の史蹟に指定され、保存と活用がはから

れていくこととなった。

子持村教育員会

歌碑もあります

土塁の上の犬走り

更に南側にも土塁の下に堀と土塁が見えます

本丸の南側の笹郭です

南側土塁の先端も見ることが出来ます

笹郭入口の土塁上に祠が並んでいます、物見櫓が有ったのでしょうか?

南西側に吾妻川の断崖から渋川市の町並みが見えました

白井宿側に移動します