2023年10月12日、お参りしました。

「当社の創建は、明治3年の『奉社伝記』によると『応仁2年(1468)1月15日、一村繁栄を祈り、地区内諸所方々の神々を一つに祀った』と記されている。当淡河町内にあって社殿施設は最小規模であるが、氏子地区を一望に俯瞰する高台に位置し、景勝の地に鎮座している。境内に、祇園社・八幡社の二社が配祀されている。江戸時代に声威をふるった堀口大庄屋が、地区内の二社(大歳神社・山平神社)と共に篤く奉斎した社といわれ、小規模ながらも、社頭今なおそうした遺風が感じられる。江戸末期と推定されていた社前の石灯籠が、倒壊したため、平成5年に小ぶりながらも氏子により復旧奉納された。行原集落は、淡河町内にあっても、氏子30余戸と極めて少ないが、由来、信仰の念篤き地区として知られ、法人神社三社、他に非法人の小社・小祠も多数鎮座している。」

神戸市北区淡河町行原105

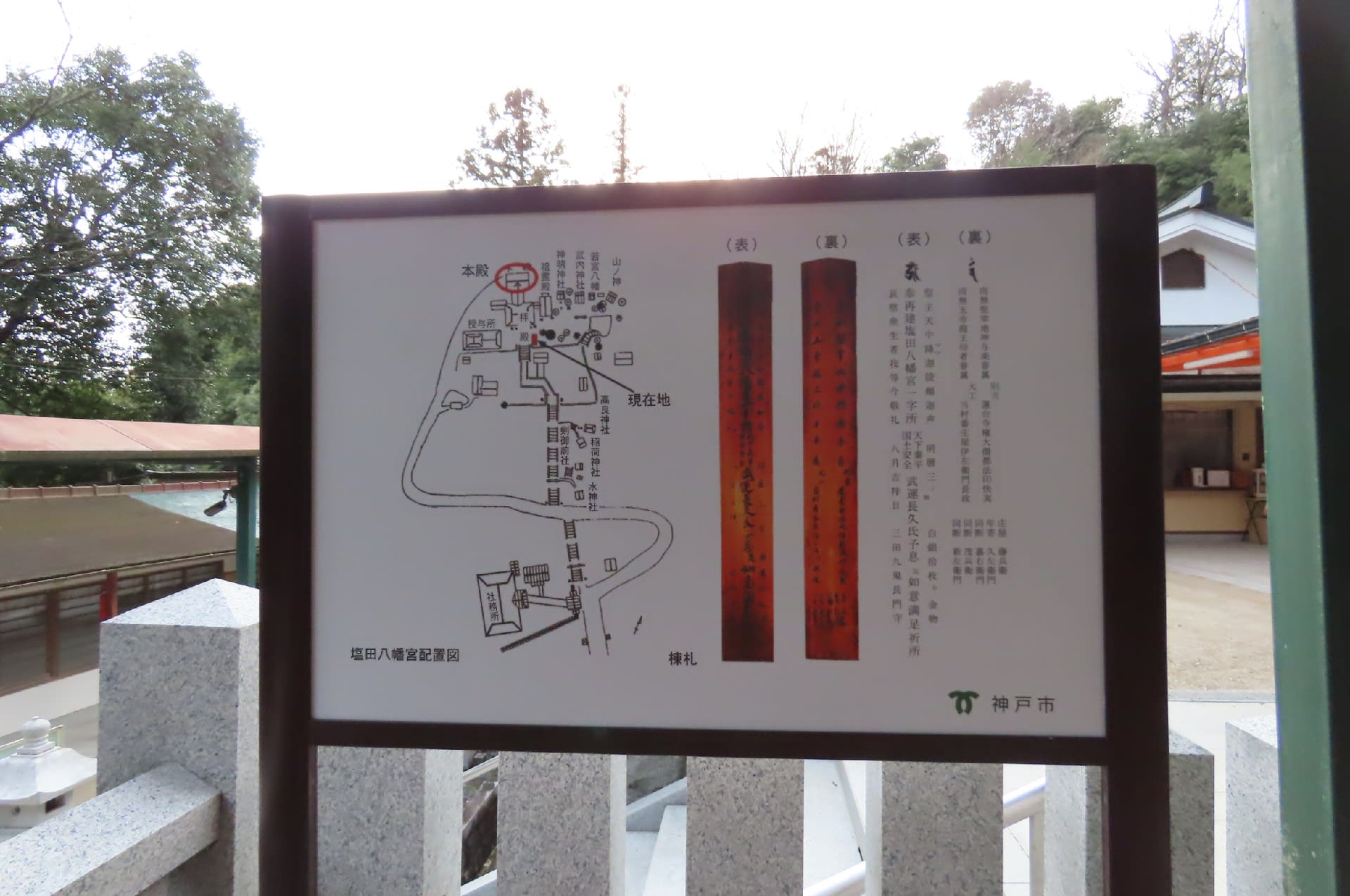

map

鳥居

手水鉢

石灯籠

三十八社の覆屋

本殿

八幡神社・天照皇大神

祇園神社

「当社の創建は、明治3年の『奉社伝記』によると『応仁2年(1468)1月15日、一村繁栄を祈り、地区内諸所方々の神々を一つに祀った』と記されている。当淡河町内にあって社殿施設は最小規模であるが、氏子地区を一望に俯瞰する高台に位置し、景勝の地に鎮座している。境内に、祇園社・八幡社の二社が配祀されている。江戸時代に声威をふるった堀口大庄屋が、地区内の二社(大歳神社・山平神社)と共に篤く奉斎した社といわれ、小規模ながらも、社頭今なおそうした遺風が感じられる。江戸末期と推定されていた社前の石灯籠が、倒壊したため、平成5年に小ぶりながらも氏子により復旧奉納された。行原集落は、淡河町内にあっても、氏子30余戸と極めて少ないが、由来、信仰の念篤き地区として知られ、法人神社三社、他に非法人の小社・小祠も多数鎮座している。」

神戸市北区淡河町行原105

map

鳥居

手水鉢

石灯籠

三十八社の覆屋

本殿

八幡神社・天照皇大神

祇園神社