2014年11月21日、島根県にある安来・清水寺(きよみずでら)にお参りしました。山号は瑞光山(ずいこうざん)です。

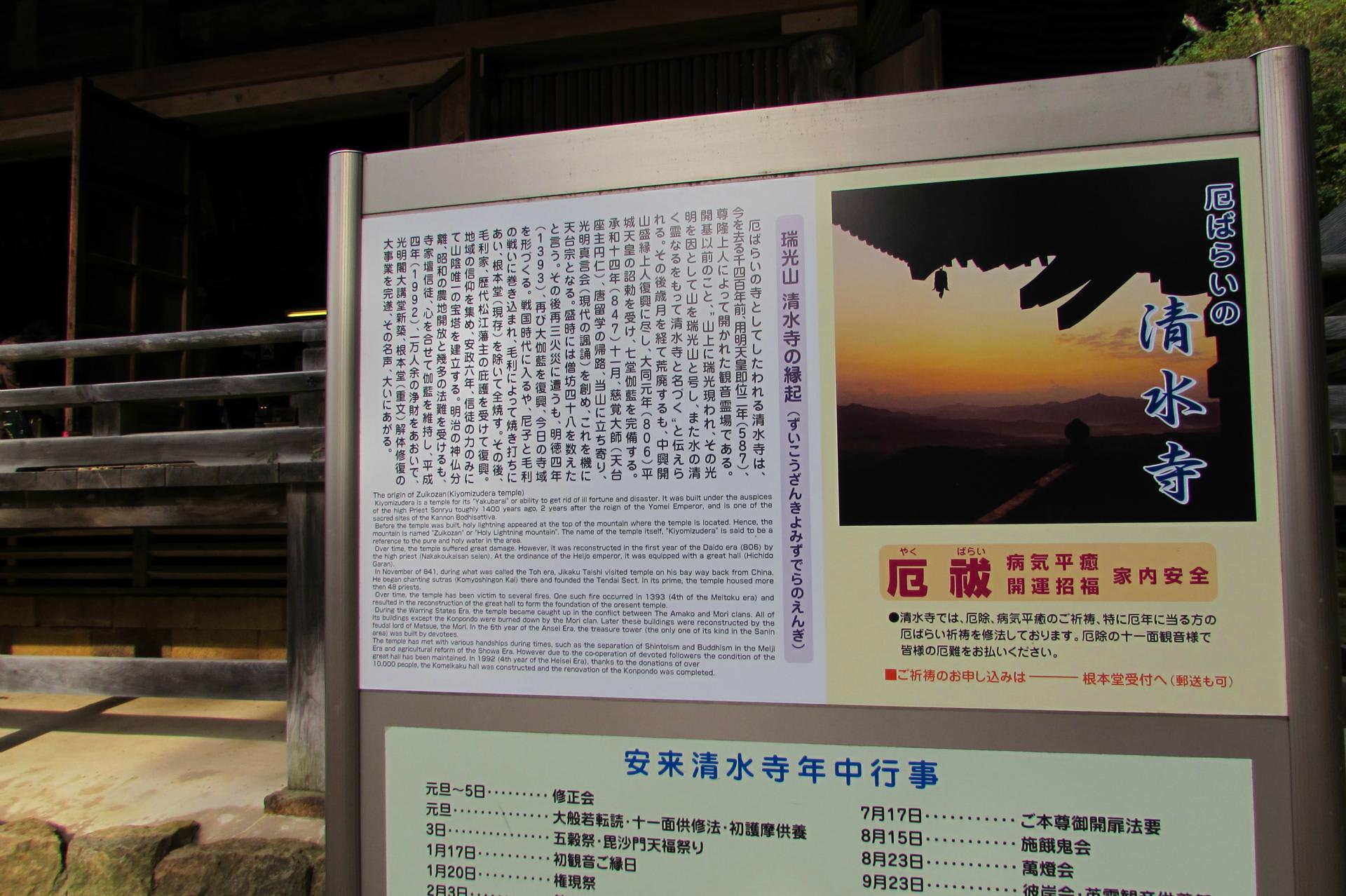

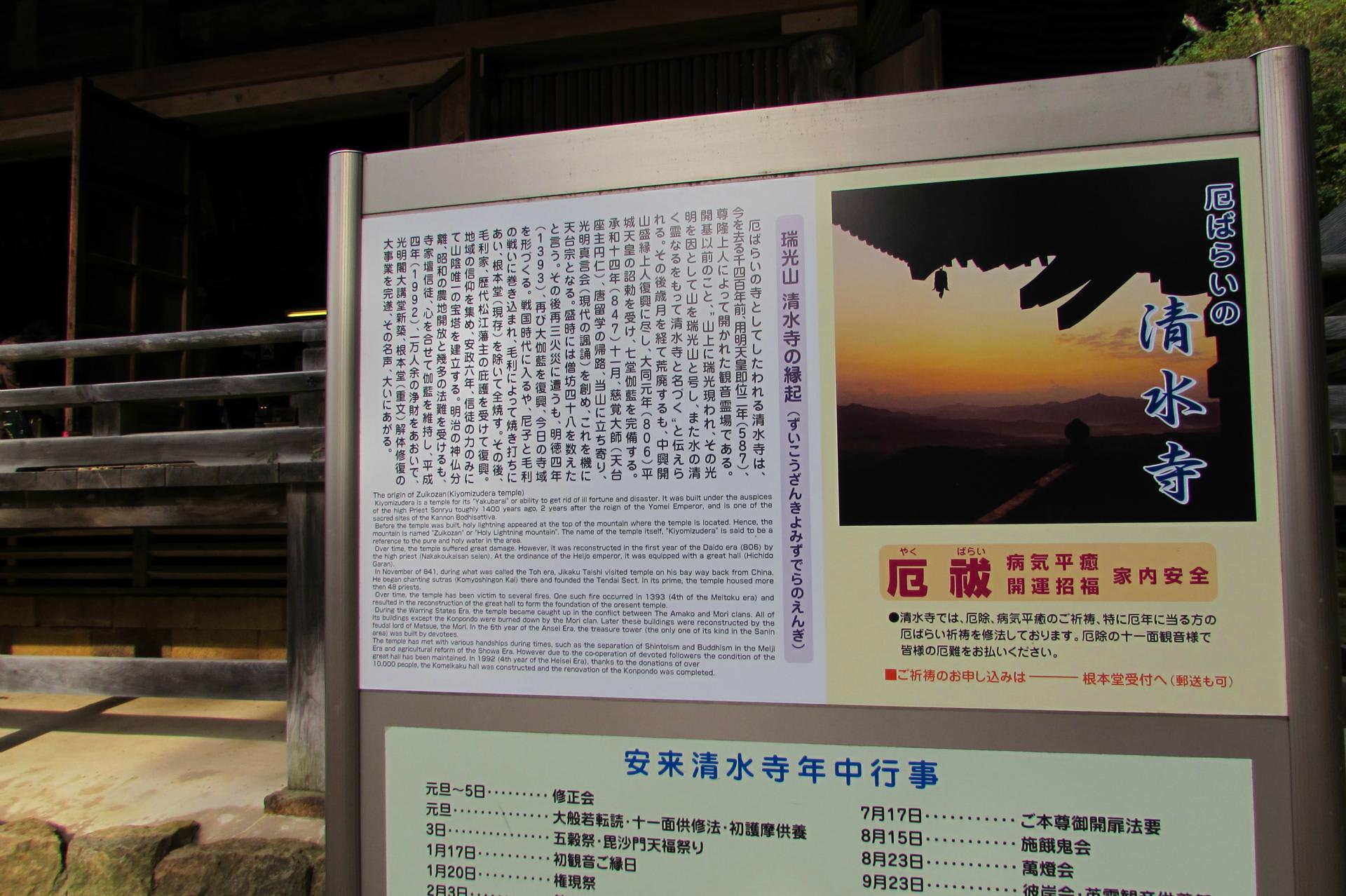

縁起書より「厄払いの寺としてしたわれる清水寺は、今は去る1400年前、用明天皇即位2年(587)尊隆上人に開かれた観音霊場である。開基以前のこと、"山上に瑞光現われ、その光明を因として山を瑞光山と号し、また水の清く霊なるをもって清水寺と名づく"と伝えられる。その後歳月を経て荒廃するも、中興開山盛縁上人復興に尽し、大同元年(806)平城天皇の詔勅を受け、七堂伽藍を完備する。承和14年(847)11月、慈覚大師(天台座主円仁)、唐留学の帰路、当山に立ち寄り、光明真言会(現在の諷誦)を創め、これを機に天台宗となる。盛時には僧坊48を数えたという。その後再三火災に遭うも、明徳4年(1393)、再び大伽藍を復興、今日の寺域を形づくる。戦国時代に入るや、尼子と毛利の戦いに巻き込まれ、毛利によって焼き討ちにあい、根本堂(現存)を除いて全焼す、その後、毛利家、歴代松江藩主の庇護を受けて復興。地域の信仰を集め、安政6年、信徒の力のみにて山陰唯一の宝塔を建立する。明治の神仏分離、昭和の農地解放と幾多の法難を受けるも、寺家檀信徒、心合わせて伽藍を維持し、平成4年(1992)、1万人以上の浄財をあおいで、光明閣大講堂新築、根本堂(重文)解体修復の大事業を完遂、その名声、大いにあがる。」

島根県安来市清水町528

map

伽藍の配置図

案内図

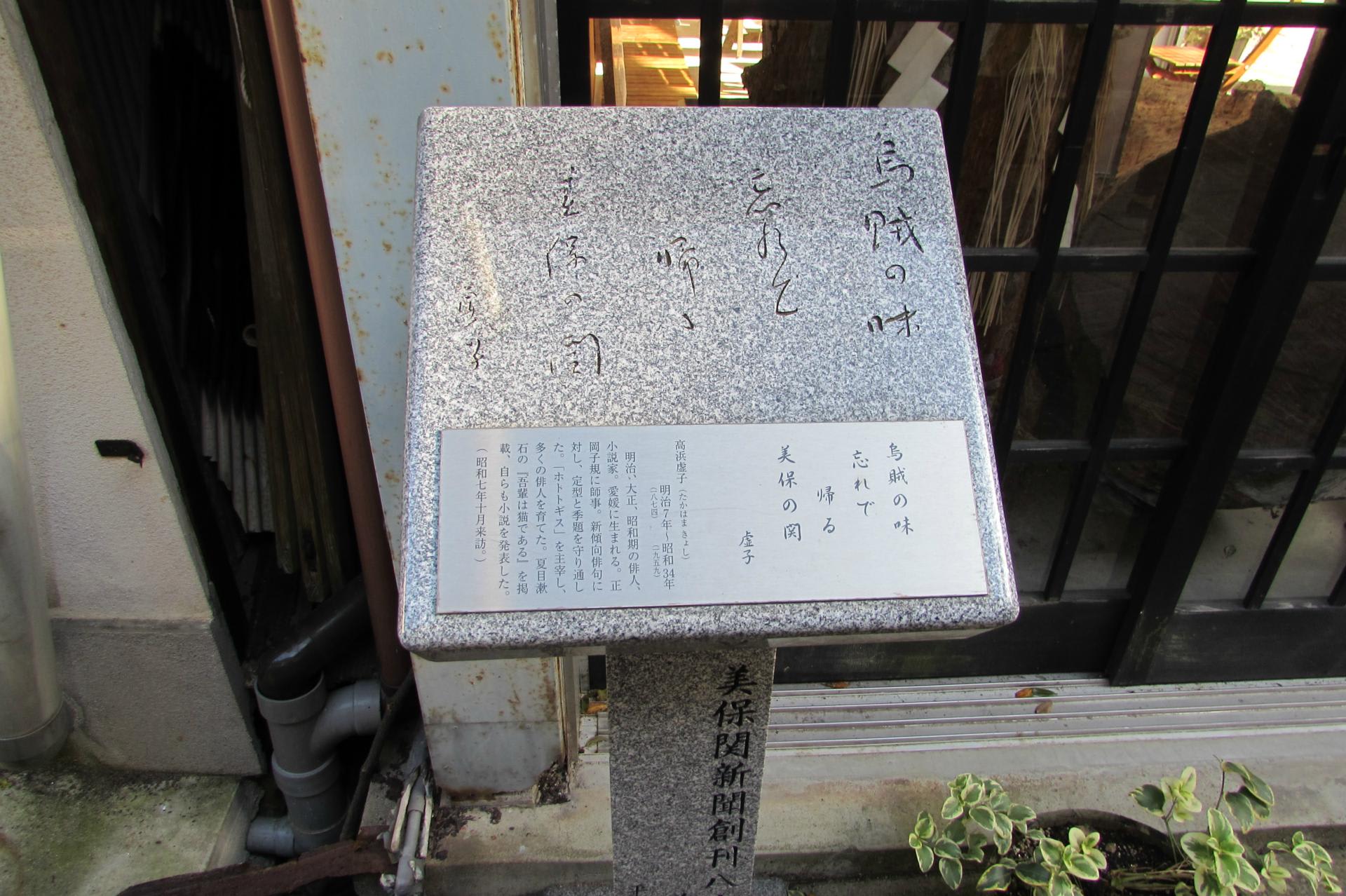

石碑

参道

岩不動尊

無常橋

大門

石碑

大門をくぐっての参道

お出迎え観音

紅葉が素敵でした。

開山堂

浮見観音

弁天堂

紅葉

手水舎

高燈籠

地蔵様

稲荷社

観音様

階段の参道、本堂へ

狛犬

香籠堂

護摩堂

縁起書の説明板

根本堂(重要文化財)

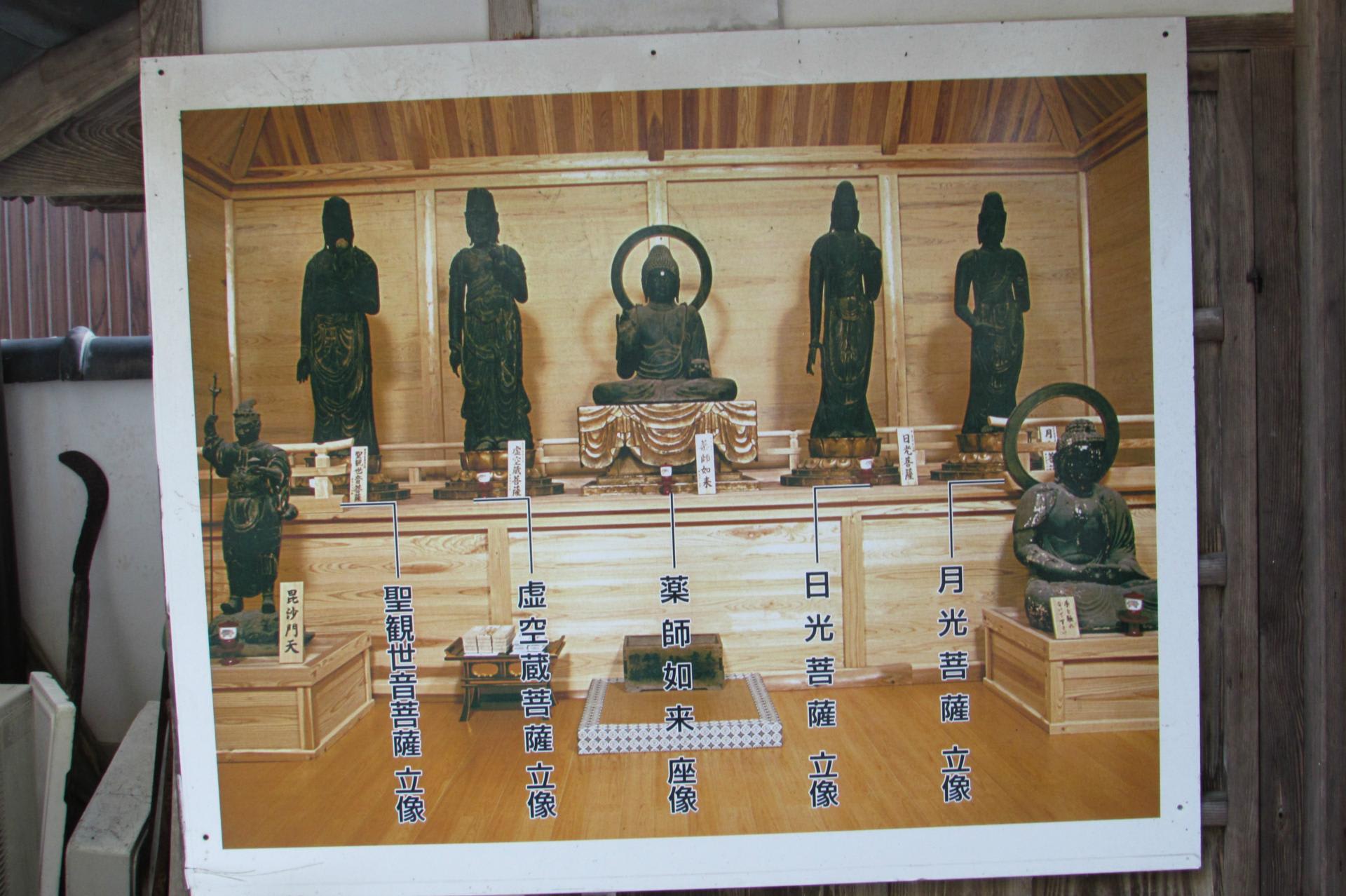

堂内

絵馬、1609年の清水寺で一番古いもの。

境内

羅紗門堂

鐘楼堂

観音御砂踏霊場

仏足石

三重塔

石碑

供養塔

狛犬

蓮乗院

光明閣

縁起書より「厄払いの寺としてしたわれる清水寺は、今は去る1400年前、用明天皇即位2年(587)尊隆上人に開かれた観音霊場である。開基以前のこと、"山上に瑞光現われ、その光明を因として山を瑞光山と号し、また水の清く霊なるをもって清水寺と名づく"と伝えられる。その後歳月を経て荒廃するも、中興開山盛縁上人復興に尽し、大同元年(806)平城天皇の詔勅を受け、七堂伽藍を完備する。承和14年(847)11月、慈覚大師(天台座主円仁)、唐留学の帰路、当山に立ち寄り、光明真言会(現在の諷誦)を創め、これを機に天台宗となる。盛時には僧坊48を数えたという。その後再三火災に遭うも、明徳4年(1393)、再び大伽藍を復興、今日の寺域を形づくる。戦国時代に入るや、尼子と毛利の戦いに巻き込まれ、毛利によって焼き討ちにあい、根本堂(現存)を除いて全焼す、その後、毛利家、歴代松江藩主の庇護を受けて復興。地域の信仰を集め、安政6年、信徒の力のみにて山陰唯一の宝塔を建立する。明治の神仏分離、昭和の農地解放と幾多の法難を受けるも、寺家檀信徒、心合わせて伽藍を維持し、平成4年(1992)、1万人以上の浄財をあおいで、光明閣大講堂新築、根本堂(重文)解体修復の大事業を完遂、その名声、大いにあがる。」

島根県安来市清水町528

map

伽藍の配置図

案内図

石碑

参道

岩不動尊

無常橋

大門

石碑

大門をくぐっての参道

お出迎え観音

紅葉が素敵でした。

開山堂

浮見観音

弁天堂

紅葉

手水舎

高燈籠

地蔵様

稲荷社

観音様

階段の参道、本堂へ

狛犬

香籠堂

護摩堂

縁起書の説明板

根本堂(重要文化財)

堂内

絵馬、1609年の清水寺で一番古いもの。

境内

羅紗門堂

鐘楼堂

観音御砂踏霊場

仏足石

三重塔

石碑

供養塔

狛犬

蓮乗院

光明閣