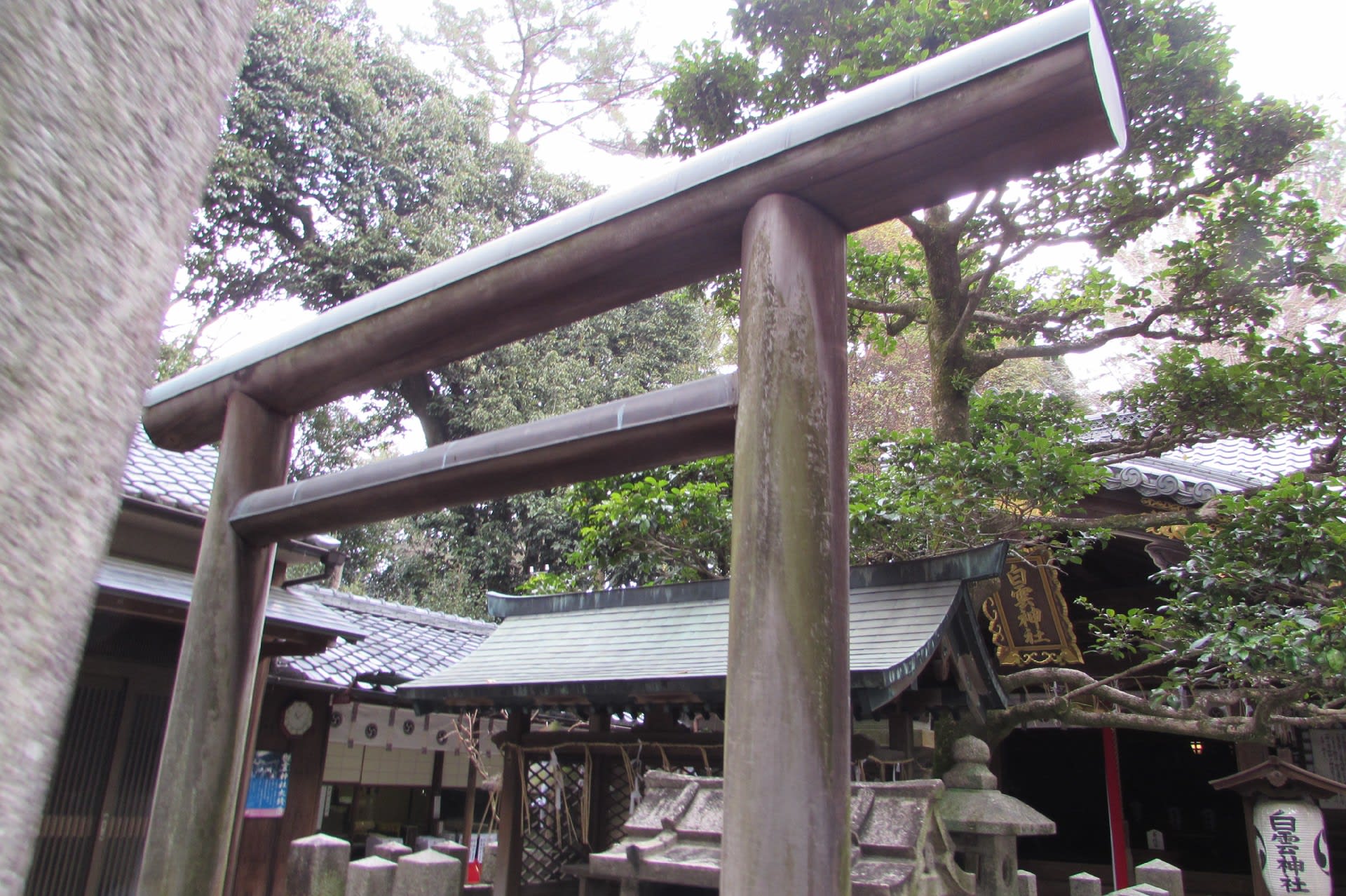

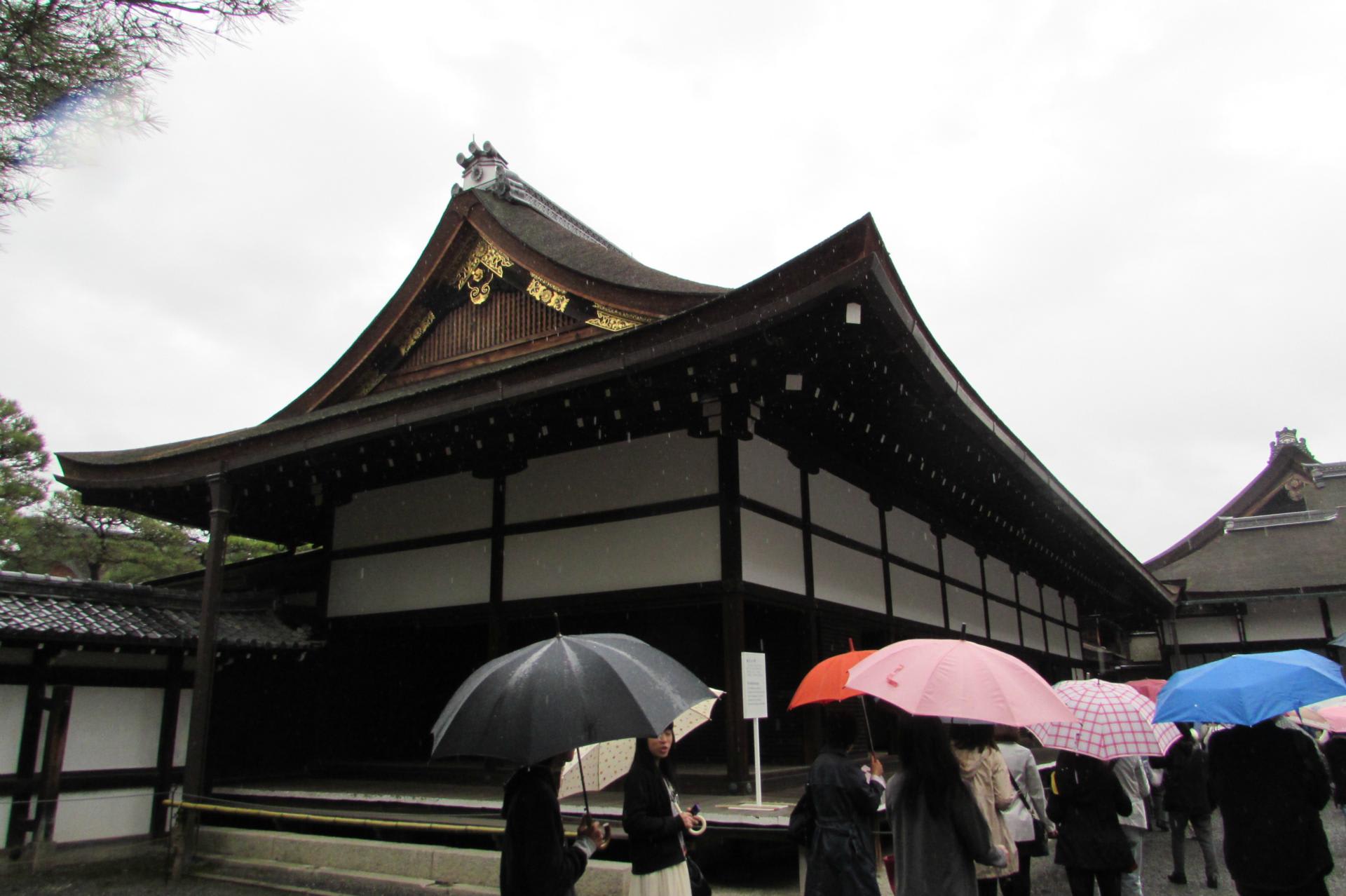

2018年1月19日、京都御苑、仙洞御所、京都御所と拝観し、京都駅前に移動。とりあえず昼食と・・・。

だし茶漬け えん

まぐろ茶漬け 出汁がおいしいですね。

で、しばらくウインドウショッピングで錦市場に移動。うろうろとして、京都文化博物館の「ろうじのてんぽ」

ここで、一服。抹茶アイスクリームを食す。

お疲れさまでした。神戸に帰る。

だし茶漬け えん

まぐろ茶漬け 出汁がおいしいですね。

で、しばらくウインドウショッピングで錦市場に移動。うろうろとして、京都文化博物館の「ろうじのてんぽ」

ここで、一服。抹茶アイスクリームを食す。

お疲れさまでした。神戸に帰る。