2018年2月18日、奈良1泊旅行で、奈良市内の外周コースを巡ります。最初の訪問地は秋篠寺です。拝観料は500円。

秋篠寺沿革についてパンフレットより「奈良時代末期宝亀7年(776)、光仁天皇の勅願により地を平城宮大極殿西北の高台に占め、薬師如来を本尊と拝し僧正善珠大徳の開基になる当寺造営は、次代桓武天皇の勅旨に引き継がれ平安遷都とほゞ時を同じくしてその完成を見、殊に承和初年常暁律師により大元帥御修法の伝来されて以降、大元帥明王影現の霊地たる由緒を以って歴朝の尊願を重ね真言密教道場として隆盛を極めるも、保延元年(1135)一山兵火に罹り僅かに講堂他数棟を残すのみにて金堂東西両塔等主要伽藍の大部分を焼失し、そのおもかげは現今もなお林中に点在する数多の礎石及び境内各処より出土する古瓦等に偲ぶ外なく、更に鎌倉時代以降、現本堂の改修をはじめ諸尊像の修理、南大門の再興等室町各時代に至る復興造営の甲斐も空しく、明治初年廃仏棄釈の嵐は十指に余る諸院諸坊とともに寺域の大半を奪い、自然のままに繁る樹林の中に千古の歴史を秘めて佇む現在の姿を呈するに至っている。

当寺草創に関しては一面、宝亀以前当時秋篠朝臣の所領であったと思われる当地に既に秋篠氏の氏寺として営まれていた一寺院があり、後に光仁天皇が善珠僧正を招じて勅願時に変えられたと見る説もあり、詳しくは今後の研究を待つ外ないが、当時の名称の起りを解明する一見解として留意すべきである。

なお宗派は当初の法相宗より平安時代以降真言宗に転じ、明治初年浄土宗に属するも、昭和24年以降単立宗教法人として既成の如何なる宗派宗旨にも偏することなく仏教2500年の伝統に立脚して新時代に在るべき人間の姿を築かんとするものである。」

奈良市秋篠町757

map

歴史の道観光案内図

東門

香水閣

十三社

参道

拝観受付

大元堂

行基

開山堂

鬼面瓦

供養塔

霊堂

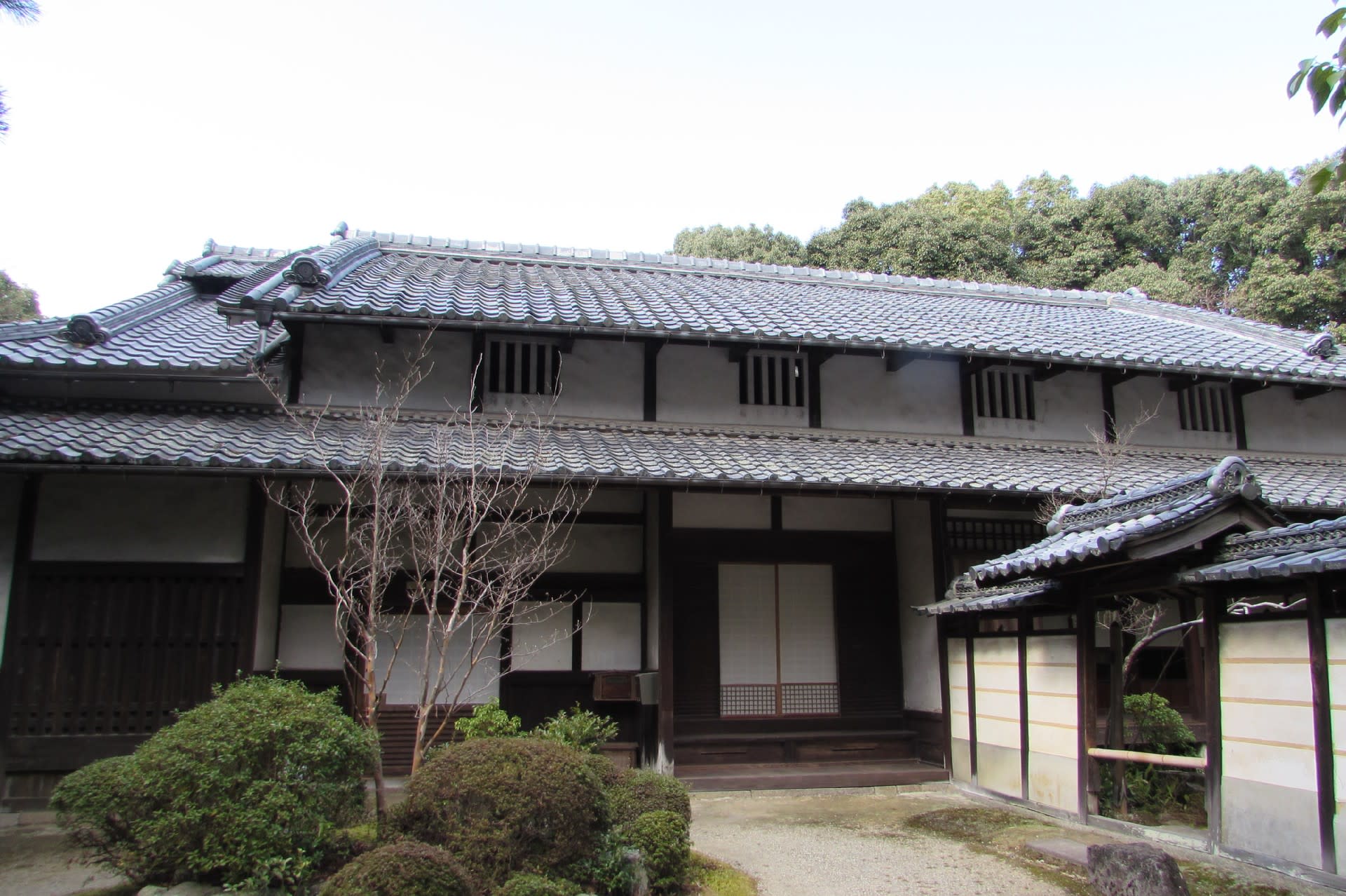

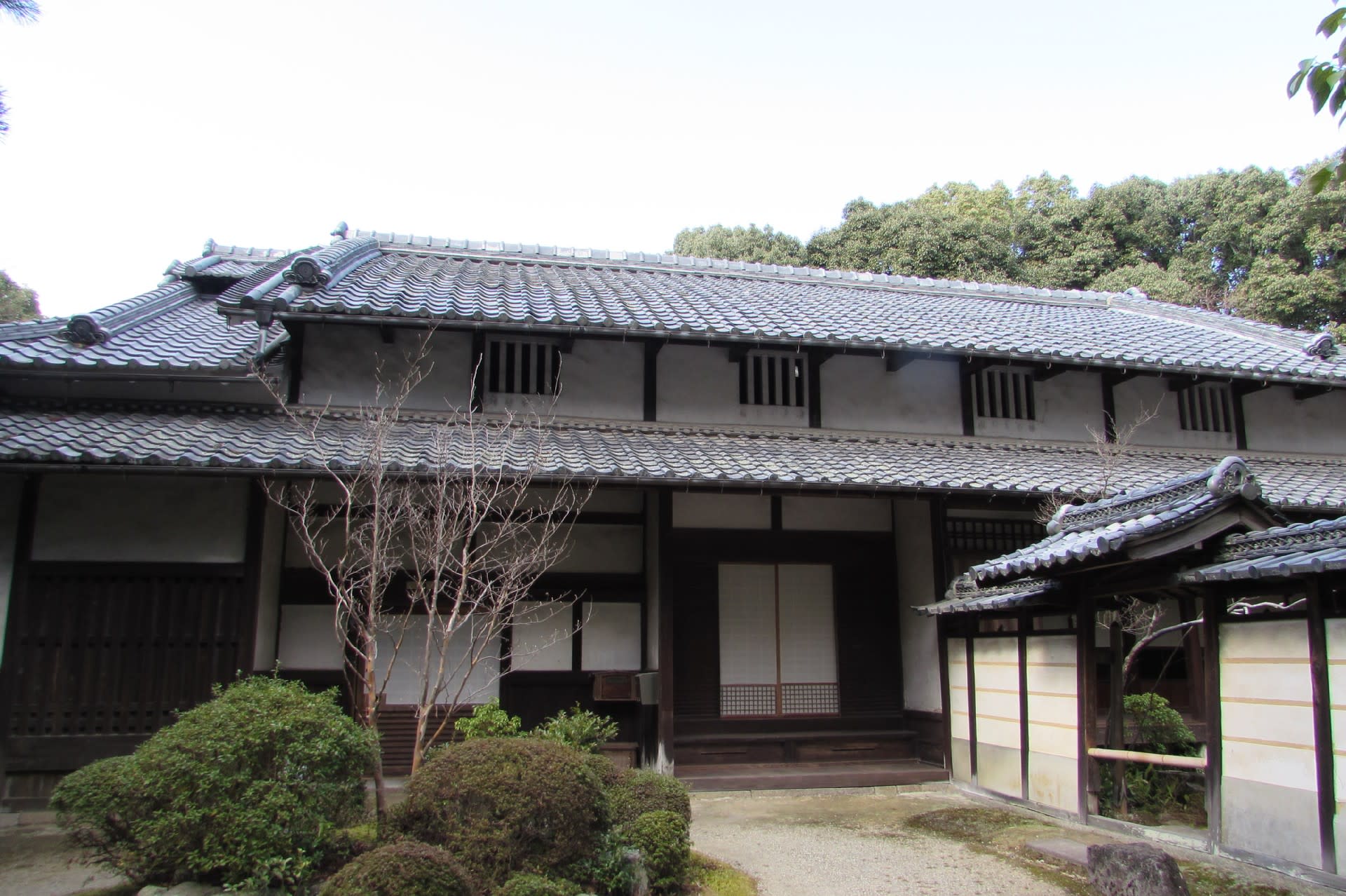

本堂(国宝)

「当時創建当初講堂として建立された金堂の焼失以降鎌倉時代に大修理を受け、以来本堂と呼ばれてきたもの。事実上鎌倉時代の建築と考えるべきであるが様式的に奈良時代建築の伝統を生かし単純素朴の中にも均整と落ちつきを見せる純和様建築として注目される。桁行5間(17.45メートル)、梁間4間(12.12メートル)、軒高3.78メートル、軒出2.29メートル。堂内尊像として、重要文化財の薬師如来、帝釈天、日光菩薩・月光菩薩、地蔵菩薩、伎芸天が祀られている。」

鐘楼

本坊庫裏

東塔跡礎石

南門

八所御霊神社

秋篠寺の南門の横に鎮座しています。元秋篠寺の鎮守社。由緒沿革は定かでない。

鳥居

手水舎

拝殿

狛犬

本殿(奈良県指定文化財)

説明書より「御祭神は崇道天皇ほか7柱を祀る。本殿は3間流造、桧皮葺で、装飾は少なく、木割りは太い簡素な建物である。建立年代は明らかでないが、細部の様式から見ると、室町時代を降らないものと認められる。この建物は伝統的な形式と手法を持ち、春日大社二十八所神社本殿と酷似しており、その旧社殿の可能性が強い。春日系の建物のうちでも古い方に属する重要な遺構である。」

井戸

秋篠寺沿革についてパンフレットより「奈良時代末期宝亀7年(776)、光仁天皇の勅願により地を平城宮大極殿西北の高台に占め、薬師如来を本尊と拝し僧正善珠大徳の開基になる当寺造営は、次代桓武天皇の勅旨に引き継がれ平安遷都とほゞ時を同じくしてその完成を見、殊に承和初年常暁律師により大元帥御修法の伝来されて以降、大元帥明王影現の霊地たる由緒を以って歴朝の尊願を重ね真言密教道場として隆盛を極めるも、保延元年(1135)一山兵火に罹り僅かに講堂他数棟を残すのみにて金堂東西両塔等主要伽藍の大部分を焼失し、そのおもかげは現今もなお林中に点在する数多の礎石及び境内各処より出土する古瓦等に偲ぶ外なく、更に鎌倉時代以降、現本堂の改修をはじめ諸尊像の修理、南大門の再興等室町各時代に至る復興造営の甲斐も空しく、明治初年廃仏棄釈の嵐は十指に余る諸院諸坊とともに寺域の大半を奪い、自然のままに繁る樹林の中に千古の歴史を秘めて佇む現在の姿を呈するに至っている。

当寺草創に関しては一面、宝亀以前当時秋篠朝臣の所領であったと思われる当地に既に秋篠氏の氏寺として営まれていた一寺院があり、後に光仁天皇が善珠僧正を招じて勅願時に変えられたと見る説もあり、詳しくは今後の研究を待つ外ないが、当時の名称の起りを解明する一見解として留意すべきである。

なお宗派は当初の法相宗より平安時代以降真言宗に転じ、明治初年浄土宗に属するも、昭和24年以降単立宗教法人として既成の如何なる宗派宗旨にも偏することなく仏教2500年の伝統に立脚して新時代に在るべき人間の姿を築かんとするものである。」

奈良市秋篠町757

map

歴史の道観光案内図

東門

香水閣

十三社

参道

拝観受付

大元堂

行基

開山堂

鬼面瓦

供養塔

霊堂

本堂(国宝)

「当時創建当初講堂として建立された金堂の焼失以降鎌倉時代に大修理を受け、以来本堂と呼ばれてきたもの。事実上鎌倉時代の建築と考えるべきであるが様式的に奈良時代建築の伝統を生かし単純素朴の中にも均整と落ちつきを見せる純和様建築として注目される。桁行5間(17.45メートル)、梁間4間(12.12メートル)、軒高3.78メートル、軒出2.29メートル。堂内尊像として、重要文化財の薬師如来、帝釈天、日光菩薩・月光菩薩、地蔵菩薩、伎芸天が祀られている。」

鐘楼

本坊庫裏

東塔跡礎石

南門

八所御霊神社

秋篠寺の南門の横に鎮座しています。元秋篠寺の鎮守社。由緒沿革は定かでない。

鳥居

手水舎

拝殿

狛犬

本殿(奈良県指定文化財)

説明書より「御祭神は崇道天皇ほか7柱を祀る。本殿は3間流造、桧皮葺で、装飾は少なく、木割りは太い簡素な建物である。建立年代は明らかでないが、細部の様式から見ると、室町時代を降らないものと認められる。この建物は伝統的な形式と手法を持ち、春日大社二十八所神社本殿と酷似しており、その旧社殿の可能性が強い。春日系の建物のうちでも古い方に属する重要な遺構である。」

井戸