2018年2月18日、奈良市内観光で般若寺にお参りしました。拝観料500円です。

パンフレットより「奈良坂の古道にそって立つ般若寺は、飛鳥時代に高句麗の慧潅法師によって開かれた。都が奈良に遷って天平7年(735)、聖武天皇が平城京の鬼門を守るため『大般若経』を基壇に納め卒塔婆を建てられたのが寺名の起こりとされる。そして平安のころには学問寺として千人の学僧を集めて栄えたが、治承4年(1180)平家の南都攻めにあい伽藍は灰燼に帰した。鎌倉時代に入って廃墟の中から、十三重石宝塔をはじめ七堂伽藍の再建が行われ寺観は旧に復した。なかでも金堂本尊には西大寺叡尊上人により丈六の文殊菩薩がまつられ信仰の中心となった。上人は菩薩の教えである利他の行(自己を高め他のためにはたらく)を実践し、弟子の忍性、良慧たちと病者や貧者の救済に力をつくされた。その尊い慈善活動は福祉の先駆として歴史に名高い、般若寺はその後、室町戦国の兵火、江戸の復興、明治の廃仏棄釈と栄枯盛衰を経ながらも、真言律宗の法灯をかかげ今にいたっている。また当寺は『平家物語』や『太平記』『宮本武蔵』など歴史文学の舞台としても世に知られる。そして四季折々の花は古寺の庭に彩りと風情を添えている。」

奈良市般若寺町221

map

楼門(国宝)

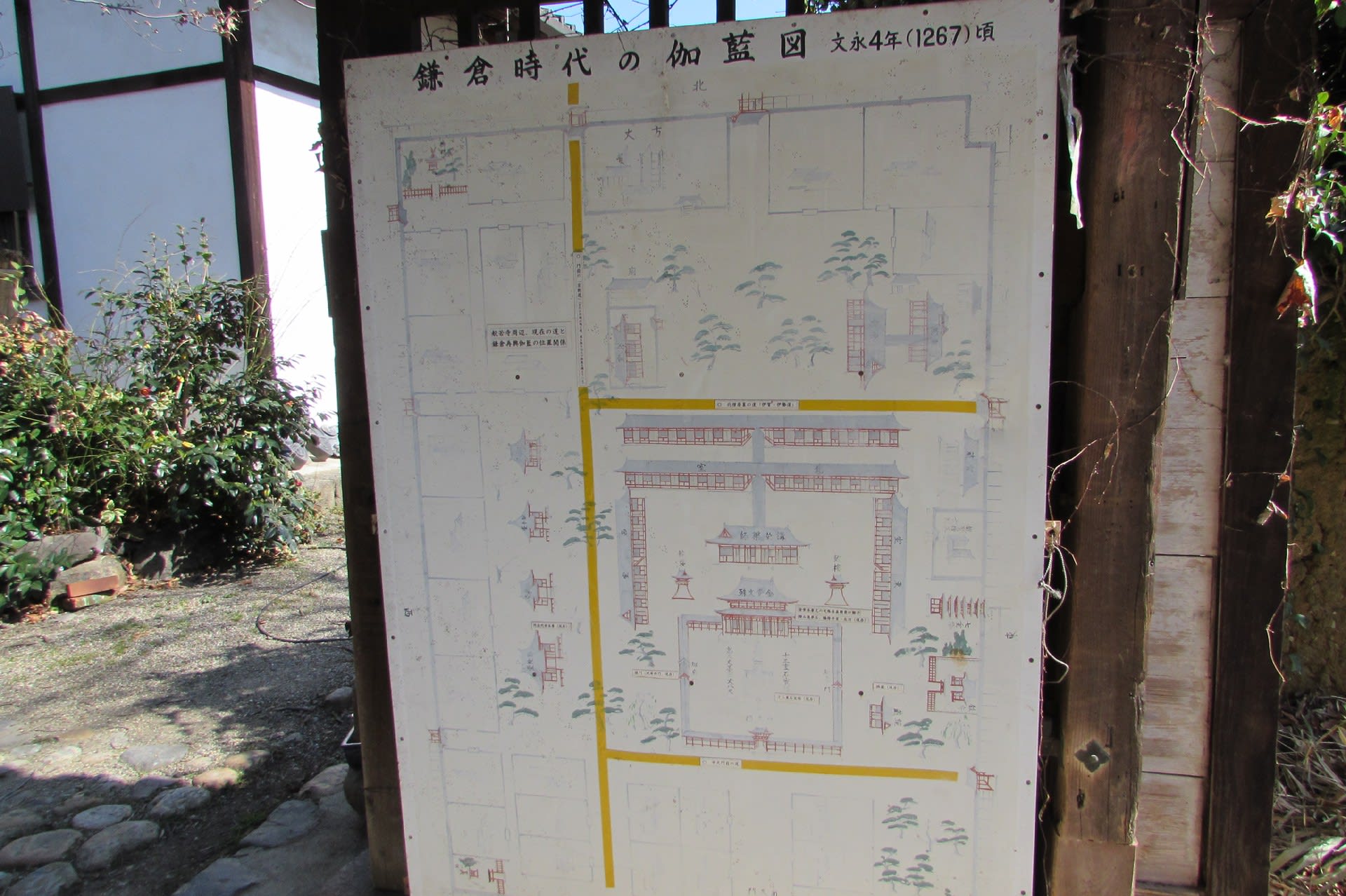

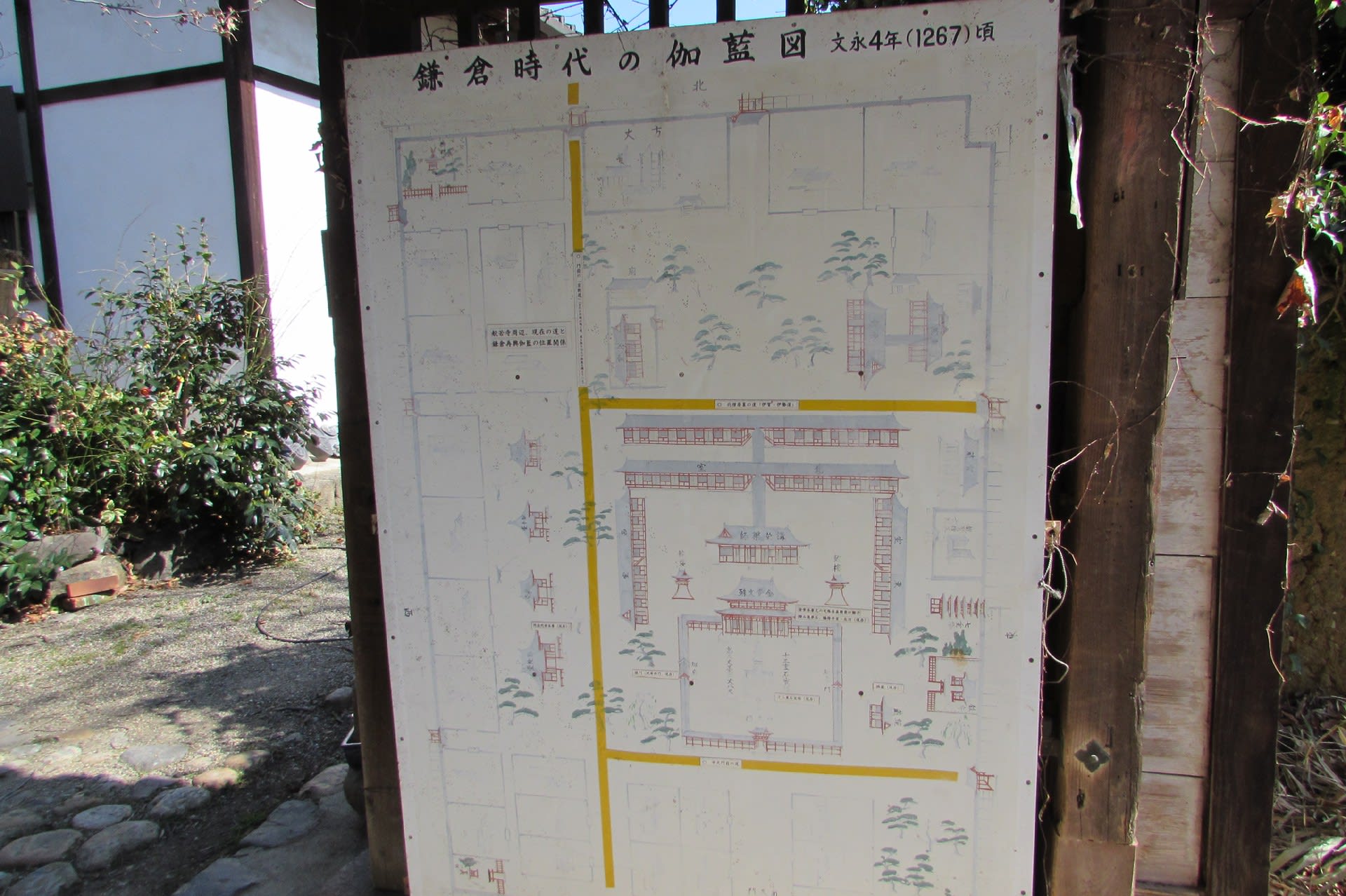

「鎌倉前期の文永頃(1264-1274)建造、一間一戸楼門、入母屋造、本瓦葺。真言律の宗祖、叡尊上人らによる鎌倉再興伽藍(文永4年)で文殊金堂と十三重石塔を囲む廻廊の西門として建てられました。正門は南大門、中大門であったが戦国の兵火で失われ、寺中を貫く京街道に面した楼門のみが保存された。楼閣づくりという意味の『楼門」建築では日本最古の遺構です。はばたく鳥のつばさのような軽やかな屋根のそりをもち、小さいながらも均等のとれた姿は「最も美しい楼門」とたとえられています。全体の伝統の和様式で、蟇股や屋根を支える木組の肘木などに新しく伝来した『大仏様式』が折衷され、二階の扉や欄干などにも軽快で繊細な感覚が見られます。」

境内

西国三十三所観音石仏

「江戸時代の元禄15年(1702)、山城国北稲八間の寺島氏が病気平癒の御礼に奉納」

平重衡公供養塔

『平清盛の五男。三位の中将。治承4年(1181)5月、「以仁王の乱「を平定した後、12月11日には滋賀園城寺を焼討し、同月25日に大軍を率いて南都へ向かう。興福寺宗徒は奈良坂般若寺に垣楯、逆茂木を廻らせ迎え撃った。28日、平家勢4万、南都勢7千が般若寺の地で戦い、夜分に入り総大将重衡が般若寺の門前に立って「夜戦さになって、暗さもくらし、さらば火を出だせ」と明かりを採る火を命じたのだが、折からの北風にあおられた火は般若寺を焼き、東大寺興福寺など南都の大伽藍を焼く尽くしました。後日、「一の谷」で平氏は源氏に敗れ、重衡は「須磨」で囚われの身になり鎌倉に送られました。しかし重衡を恨んでいた南都の大衆は身柄を引き取り、木津川の河原で処刑し、その首を持ち帰り般若寺の門前に曝したという。かつて般若寺の東の山裾に「重衡の首塚」と伝える塚があったが今は不明。墓と伝えるものは京都伏見区日野、木津川市安福寺、高野山にもある。武勇に優れた重衡は、また「なまめかしくきよらか」と評判で、宮廷の女房方にも人気のある公達でした。保元2年(1157)生、文治元年(1185)6月23日示寂。享年29歳。』

藤原頼長公供養塔

『平安後期の人。摂政関白藤原忠実の次男。若くして内大臣(17歳)、左大臣(29歳)となり朝廷政治に辣腕をふるう。「日本一の大学生」と称賛された俊才であったが、崇徳天皇に仕え、「保元の乱」の謀主とされた。合戦の最中流れ矢が首に刺さり重傷を負い、奈良興福寺まで逃れたが落命す。遺骸は「般若山のほとり」(般若寺南にあった般若野五三昧)に葬られるも、京都から実検使が来て墓を暴いたという。保安元年(1120)生まれ、保元元年(1156)7月14日逝去。享年37歳。お墓は北山十八間の東方の位置だと思われるが、所在不明。』

十三重石塔(重要文化財)

『花崗岩製、総高14.2メートル、基壇辺12.3メートル、奈良時代、平城京のため聖務天皇が大般若経を地底に収め塔を建てたと伝えるが、現存の塔は東大寺の鎌倉復興に渡来した宋人の石大工 伊行末が建長5年(1253)頃に建立した。発願者は「大善功の人」としか判明しないが、完成させたのは観良房良慧で、続いて伽藍を再建し、般若寺再興の願主上人と称された。以降数度の大地震や兵火、廃仏毀釈の嵐に見舞われるも、昭和39年(1964)大修理を施し現在に至る。初重軸には東面に薬師、西面に阿弥陀、南面に釈迦、北面に弥勒の四方仏を刻む。なお、修理の際、塔内から発見の白鳳金銅阿弥陀仏とその胎内仏は秘仏として、特別公開の時のみ公開される。』

本堂

「戦国時代、旧金堂が焼けたあと寛文7年(1667)、妙寂院高任・妙高栄が勧進して再建。屋根は入母屋造り、外陣は吹き放しとする古様の形式を残す。」

般若寺型石灯籠

「鎌倉時代のもので、別名、文殊型ともいう名灯籠。豪華な蓮台、宝珠など各部が装飾性に富む。火袋には唐獅子、牡丹、鳳凰の彫刻がみられる。」

鐘楼

力だめしの石

鎮守社

「伊勢、春日、八幡の三社を合祀する。この三明神は真言律宗では『伊勢神道』『三輪神道』に基づき伊勢は金胎両部の大日如来の垂迹神、春日は法相の垂迹神、そして八幡は仏法の守護神であり、仏菩薩と同体とみなして篤く信仰を勧めてきた。明治の『神仏分離令』により不幸にも鎮守社が切り離され寺が多い中にあって、当麻では幸いにも寺に残りました。」

一切経蔵(重要文化財)

「鎌倉後期(1275-1332)建築、桁行三間、梁間二間、一重、切妻造、本瓦葺。経蔵は石塔の背後に西面して立ち、簡素な建物であるが、中世の経蔵として数少ない遺構の一つである。内部は三方に経棚があり、天井は垂木が見える化粧屋根裏となっている。『太平記』で名高い大塔宮護良親王が唐櫃に隠れ危難をのがれたのはこの経蔵であった。」

笠塔婆(重要文化財)

「宋人石工伊行吉が弘長元年(1261)に父伊行末の壱周忌にあたり、父母の供養のために建立。もと寺の南方、般若野と呼ぶ墓地の入り口にあったが廃仏毀釈で破壊され明治26年、境内に移転再建される。下部に264文字の銘文があり、東大寺再建にたずさわった宋人石工の事績が知られる貴重な史料。」

歌碑

パンフレットより「奈良坂の古道にそって立つ般若寺は、飛鳥時代に高句麗の慧潅法師によって開かれた。都が奈良に遷って天平7年(735)、聖武天皇が平城京の鬼門を守るため『大般若経』を基壇に納め卒塔婆を建てられたのが寺名の起こりとされる。そして平安のころには学問寺として千人の学僧を集めて栄えたが、治承4年(1180)平家の南都攻めにあい伽藍は灰燼に帰した。鎌倉時代に入って廃墟の中から、十三重石宝塔をはじめ七堂伽藍の再建が行われ寺観は旧に復した。なかでも金堂本尊には西大寺叡尊上人により丈六の文殊菩薩がまつられ信仰の中心となった。上人は菩薩の教えである利他の行(自己を高め他のためにはたらく)を実践し、弟子の忍性、良慧たちと病者や貧者の救済に力をつくされた。その尊い慈善活動は福祉の先駆として歴史に名高い、般若寺はその後、室町戦国の兵火、江戸の復興、明治の廃仏棄釈と栄枯盛衰を経ながらも、真言律宗の法灯をかかげ今にいたっている。また当寺は『平家物語』や『太平記』『宮本武蔵』など歴史文学の舞台としても世に知られる。そして四季折々の花は古寺の庭に彩りと風情を添えている。」

奈良市般若寺町221

map

楼門(国宝)

「鎌倉前期の文永頃(1264-1274)建造、一間一戸楼門、入母屋造、本瓦葺。真言律の宗祖、叡尊上人らによる鎌倉再興伽藍(文永4年)で文殊金堂と十三重石塔を囲む廻廊の西門として建てられました。正門は南大門、中大門であったが戦国の兵火で失われ、寺中を貫く京街道に面した楼門のみが保存された。楼閣づくりという意味の『楼門」建築では日本最古の遺構です。はばたく鳥のつばさのような軽やかな屋根のそりをもち、小さいながらも均等のとれた姿は「最も美しい楼門」とたとえられています。全体の伝統の和様式で、蟇股や屋根を支える木組の肘木などに新しく伝来した『大仏様式』が折衷され、二階の扉や欄干などにも軽快で繊細な感覚が見られます。」

境内

西国三十三所観音石仏

「江戸時代の元禄15年(1702)、山城国北稲八間の寺島氏が病気平癒の御礼に奉納」

平重衡公供養塔

『平清盛の五男。三位の中将。治承4年(1181)5月、「以仁王の乱「を平定した後、12月11日には滋賀園城寺を焼討し、同月25日に大軍を率いて南都へ向かう。興福寺宗徒は奈良坂般若寺に垣楯、逆茂木を廻らせ迎え撃った。28日、平家勢4万、南都勢7千が般若寺の地で戦い、夜分に入り総大将重衡が般若寺の門前に立って「夜戦さになって、暗さもくらし、さらば火を出だせ」と明かりを採る火を命じたのだが、折からの北風にあおられた火は般若寺を焼き、東大寺興福寺など南都の大伽藍を焼く尽くしました。後日、「一の谷」で平氏は源氏に敗れ、重衡は「須磨」で囚われの身になり鎌倉に送られました。しかし重衡を恨んでいた南都の大衆は身柄を引き取り、木津川の河原で処刑し、その首を持ち帰り般若寺の門前に曝したという。かつて般若寺の東の山裾に「重衡の首塚」と伝える塚があったが今は不明。墓と伝えるものは京都伏見区日野、木津川市安福寺、高野山にもある。武勇に優れた重衡は、また「なまめかしくきよらか」と評判で、宮廷の女房方にも人気のある公達でした。保元2年(1157)生、文治元年(1185)6月23日示寂。享年29歳。』

藤原頼長公供養塔

『平安後期の人。摂政関白藤原忠実の次男。若くして内大臣(17歳)、左大臣(29歳)となり朝廷政治に辣腕をふるう。「日本一の大学生」と称賛された俊才であったが、崇徳天皇に仕え、「保元の乱」の謀主とされた。合戦の最中流れ矢が首に刺さり重傷を負い、奈良興福寺まで逃れたが落命す。遺骸は「般若山のほとり」(般若寺南にあった般若野五三昧)に葬られるも、京都から実検使が来て墓を暴いたという。保安元年(1120)生まれ、保元元年(1156)7月14日逝去。享年37歳。お墓は北山十八間の東方の位置だと思われるが、所在不明。』

十三重石塔(重要文化財)

『花崗岩製、総高14.2メートル、基壇辺12.3メートル、奈良時代、平城京のため聖務天皇が大般若経を地底に収め塔を建てたと伝えるが、現存の塔は東大寺の鎌倉復興に渡来した宋人の石大工 伊行末が建長5年(1253)頃に建立した。発願者は「大善功の人」としか判明しないが、完成させたのは観良房良慧で、続いて伽藍を再建し、般若寺再興の願主上人と称された。以降数度の大地震や兵火、廃仏毀釈の嵐に見舞われるも、昭和39年(1964)大修理を施し現在に至る。初重軸には東面に薬師、西面に阿弥陀、南面に釈迦、北面に弥勒の四方仏を刻む。なお、修理の際、塔内から発見の白鳳金銅阿弥陀仏とその胎内仏は秘仏として、特別公開の時のみ公開される。』

本堂

「戦国時代、旧金堂が焼けたあと寛文7年(1667)、妙寂院高任・妙高栄が勧進して再建。屋根は入母屋造り、外陣は吹き放しとする古様の形式を残す。」

般若寺型石灯籠

「鎌倉時代のもので、別名、文殊型ともいう名灯籠。豪華な蓮台、宝珠など各部が装飾性に富む。火袋には唐獅子、牡丹、鳳凰の彫刻がみられる。」

鐘楼

力だめしの石

鎮守社

「伊勢、春日、八幡の三社を合祀する。この三明神は真言律宗では『伊勢神道』『三輪神道』に基づき伊勢は金胎両部の大日如来の垂迹神、春日は法相の垂迹神、そして八幡は仏法の守護神であり、仏菩薩と同体とみなして篤く信仰を勧めてきた。明治の『神仏分離令』により不幸にも鎮守社が切り離され寺が多い中にあって、当麻では幸いにも寺に残りました。」

一切経蔵(重要文化財)

「鎌倉後期(1275-1332)建築、桁行三間、梁間二間、一重、切妻造、本瓦葺。経蔵は石塔の背後に西面して立ち、簡素な建物であるが、中世の経蔵として数少ない遺構の一つである。内部は三方に経棚があり、天井は垂木が見える化粧屋根裏となっている。『太平記』で名高い大塔宮護良親王が唐櫃に隠れ危難をのがれたのはこの経蔵であった。」

笠塔婆(重要文化財)

「宋人石工伊行吉が弘長元年(1261)に父伊行末の壱周忌にあたり、父母の供養のために建立。もと寺の南方、般若野と呼ぶ墓地の入り口にあったが廃仏毀釈で破壊され明治26年、境内に移転再建される。下部に264文字の銘文があり、東大寺再建にたずさわった宋人石工の事績が知られる貴重な史料。」

歌碑