2022年7月14日、お参りしました。

「2000年以上の歴史を持つ但馬五社の一つであり、現在も全国から多くの崇敬者を集めています。粟鹿神社には国家の大難に際し、過去4度にわたって勅使が派遣されたと言われています。市の文化財に指定されている勅使門は、勅使が派遣された時と年に1回の秋季例大祭の日にのみ開門します。『鹿が栗を加えて粟鹿山から現れ、人々に農耕を教えた』という伝承により“粟鹿”という名が付けられたと伝えられています。」

兵庫県朝来市山東町粟鹿992

map

鳥居

石碑

勅使門(朝来市指定文化財)

「勅使門は、勅使が神社に参向する際、出入りする門である。粟鹿神社では、四回の勅使参向があったことが記録に残っている。創建年は不祥であるが約600年前に創建されたと伝わる。桁行3.95メートル、梁間3.3メートル、妻造りの四脚門形式で、建材の大部分は欅である。屋根は現在銅板葺であるが、以前は桧皮葺であった。柱は、上下に粽を施して基盤の上に立っている。柱上の組物、中構えの三斗詰組、海老虹梁、木鼻等は唐様の手法を示している。本柱の両開きの唐戸は、透かし彫りの欄間をつけ、羽目板には鳳凰が刻まれている。頭貫には簡単な若草模様が見え、全体的には唐様であるが、妻梁を請ける本柱からの挿し肘木は天竺様の手法がうかがえる。度々の災禍も免れたと伝えられ、数少ない遺構の一つである。」

随神門

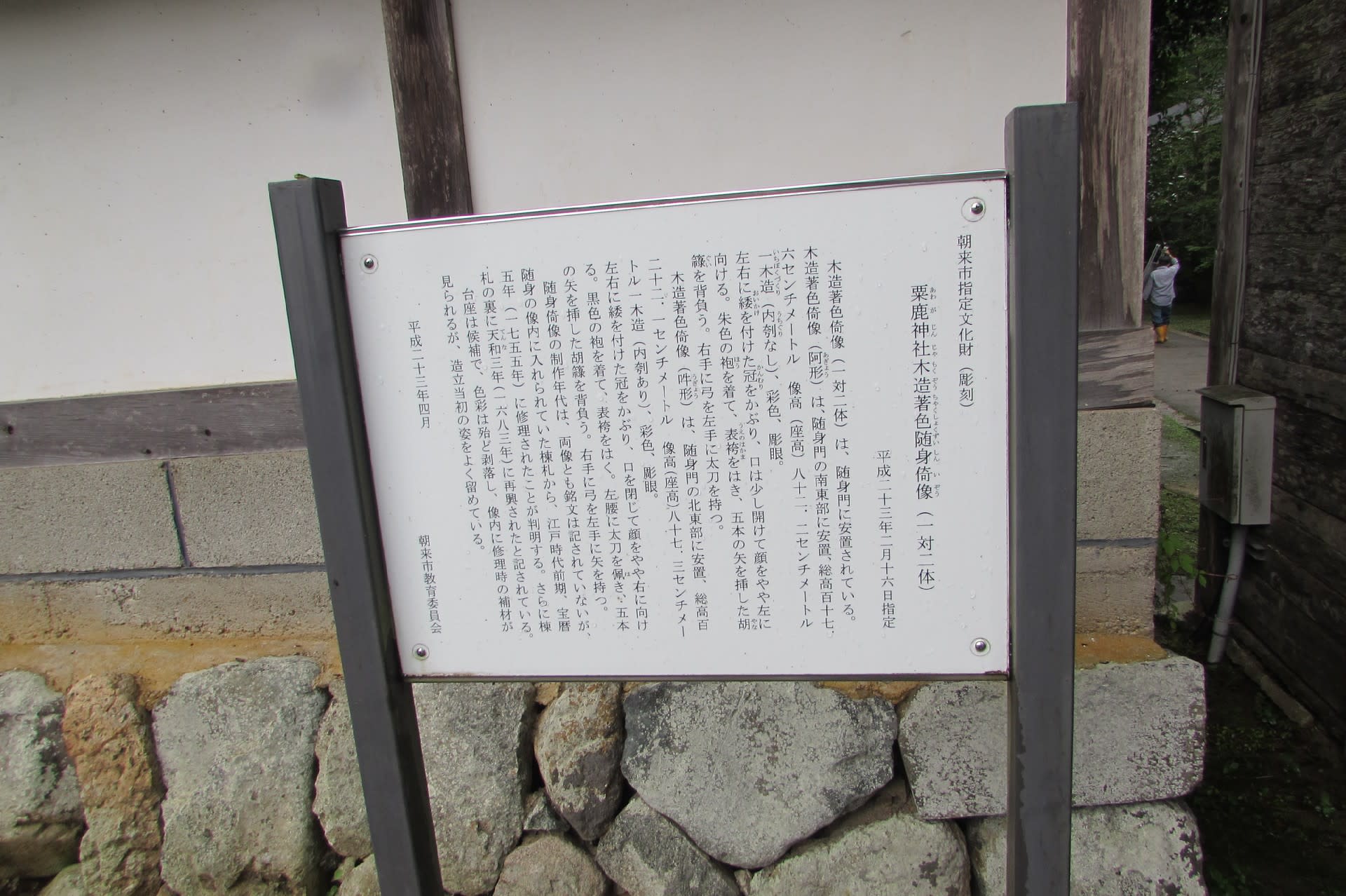

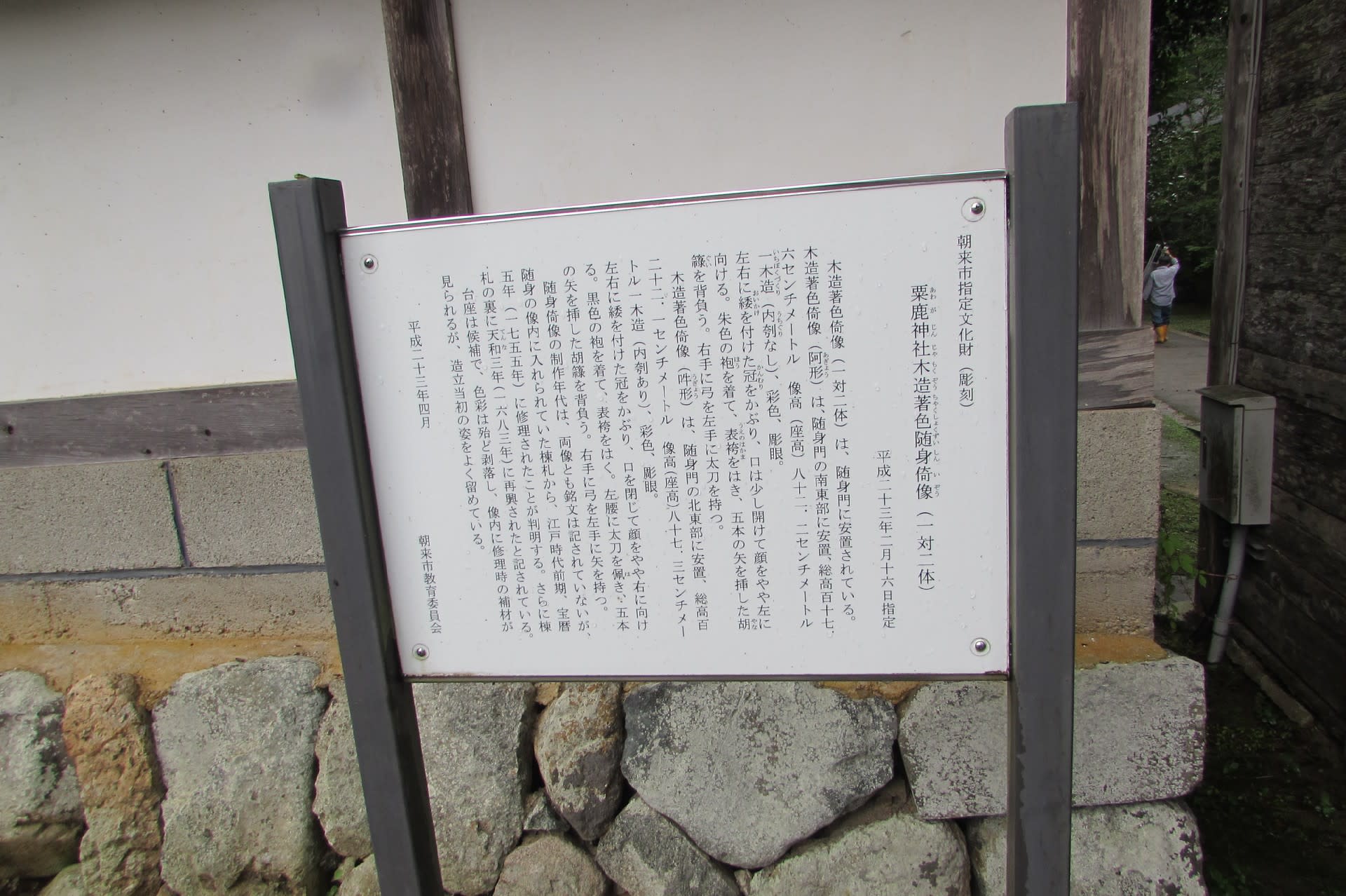

木造著色随身倚像(朝来市指定文化財)

「木造著色倚像は、瑞身門に安置されている。制作年代は、両像とも銘文は記されていないが、随身の像内に入れられていた棟札から、江戸時代前期、1755(宝暦5)年に修理されたことが判明する。さらに棟札の裏に1683(天和3)年に再興されたと記されている。台座は候補で、色彩は殆ど剥落し、像内に修理時の補材が見られるが、造立当初の姿をよく留めている。」

「阿形は、随身門の南東部に安置、総高117.6センチメートル、像高(座高)82.2センチメートル、一木造(内刳なし)、彩色、彫眼。左右に緌(おいかけ)を付けた冠をかぶり、口は少し開けて顔をやや左に向ける。朱色の袍を着て、表袴をはき、五本の矢を押した胡簶を背負う。右手に弓を左手に太刀を持つ。」

「吽形は、随身門の北東部に安置、総高122.1センチメートル、像高(座高)87.3センチメートル、一木造(内刳あり)、彩色、彫眼。左右に緌を付けた冠をかぶり、口を閉じて顔をやや右に向ける。黒色の袍を着て、表袴をはく。左腰に太刀を佩き、五本の矢を挿した胡簶を背負う。右手に弓を左手に矢を持つ。」

狛犬(朝来市指定文化財)

「木造著色狛犬像は、随身門に安置されている。制作年代は、両像とも銘文は確認できない。迫力のある表情や力強さが見られる作風は、鎌倉時代風であるが、背筋の後半が湾曲しているのは、制作年代が新しいことを示すものと思われ、江戸時代前期の制作と推定される。台座は後補で、彩色もほとんど剥落し、足先にやや傷みがみられるが、力強く迫力がある当初の姿をよく伝えているのは貴重である。」

手水舎

天満宮

厳島神社

夫婦杉

狛犬

拝殿

本殿

床浦神社

茗荷神社

稲荷神社

猿田彦神社

「2000年以上の歴史を持つ但馬五社の一つであり、現在も全国から多くの崇敬者を集めています。粟鹿神社には国家の大難に際し、過去4度にわたって勅使が派遣されたと言われています。市の文化財に指定されている勅使門は、勅使が派遣された時と年に1回の秋季例大祭の日にのみ開門します。『鹿が栗を加えて粟鹿山から現れ、人々に農耕を教えた』という伝承により“粟鹿”という名が付けられたと伝えられています。」

兵庫県朝来市山東町粟鹿992

map

鳥居

石碑

勅使門(朝来市指定文化財)

「勅使門は、勅使が神社に参向する際、出入りする門である。粟鹿神社では、四回の勅使参向があったことが記録に残っている。創建年は不祥であるが約600年前に創建されたと伝わる。桁行3.95メートル、梁間3.3メートル、妻造りの四脚門形式で、建材の大部分は欅である。屋根は現在銅板葺であるが、以前は桧皮葺であった。柱は、上下に粽を施して基盤の上に立っている。柱上の組物、中構えの三斗詰組、海老虹梁、木鼻等は唐様の手法を示している。本柱の両開きの唐戸は、透かし彫りの欄間をつけ、羽目板には鳳凰が刻まれている。頭貫には簡単な若草模様が見え、全体的には唐様であるが、妻梁を請ける本柱からの挿し肘木は天竺様の手法がうかがえる。度々の災禍も免れたと伝えられ、数少ない遺構の一つである。」

随神門

木造著色随身倚像(朝来市指定文化財)

「木造著色倚像は、瑞身門に安置されている。制作年代は、両像とも銘文は記されていないが、随身の像内に入れられていた棟札から、江戸時代前期、1755(宝暦5)年に修理されたことが判明する。さらに棟札の裏に1683(天和3)年に再興されたと記されている。台座は候補で、色彩は殆ど剥落し、像内に修理時の補材が見られるが、造立当初の姿をよく留めている。」

「阿形は、随身門の南東部に安置、総高117.6センチメートル、像高(座高)82.2センチメートル、一木造(内刳なし)、彩色、彫眼。左右に緌(おいかけ)を付けた冠をかぶり、口は少し開けて顔をやや左に向ける。朱色の袍を着て、表袴をはき、五本の矢を押した胡簶を背負う。右手に弓を左手に太刀を持つ。」

「吽形は、随身門の北東部に安置、総高122.1センチメートル、像高(座高)87.3センチメートル、一木造(内刳あり)、彩色、彫眼。左右に緌を付けた冠をかぶり、口を閉じて顔をやや右に向ける。黒色の袍を着て、表袴をはく。左腰に太刀を佩き、五本の矢を挿した胡簶を背負う。右手に弓を左手に矢を持つ。」

狛犬(朝来市指定文化財)

「木造著色狛犬像は、随身門に安置されている。制作年代は、両像とも銘文は確認できない。迫力のある表情や力強さが見られる作風は、鎌倉時代風であるが、背筋の後半が湾曲しているのは、制作年代が新しいことを示すものと思われ、江戸時代前期の制作と推定される。台座は後補で、彩色もほとんど剥落し、足先にやや傷みがみられるが、力強く迫力がある当初の姿をよく伝えているのは貴重である。」

手水舎

天満宮

厳島神社

夫婦杉

狛犬

拝殿

本殿

床浦神社

茗荷神社

稲荷神社

猿田彦神社