2024年1月11日、お参りしました。

由緒書より「祭神は、天照皇大神、天児屋根命。いにしえより人々の心のよりどころとして、信奉厚き社といわれる。その歴史は、源満仲を祭神とし970(天禄)年に創設された多田神社が始まりといわれている。十世紀、多田盆地の地利に着目した源氏の祖満仲は、現在の川西市北部、宝塚市北部などに広大な荘園を開き、当時の御家人中村勘素を安場の地(川面)に派遣、安場村を開かせたといわれる。そして、源氏の守護神八幡神を現在の川面1丁目付近に勧請、明白(明城とも書く)大明神として創建かされたのが、皇太神社の前身といわれているが、その創建年代は不祥。時は移り、江戸時代の1715(正徳5)年、安場村の明白大明神と、鍋野宇古宮(現川面5丁目)に鎮座の八幡神赤白大明神の二つの神を現在地に遷座されたという。その後、明治維新の神仏分離により、天照皇大神、天児屋根命を奉斎、名は皇太神社と改められた。以来、混乱の世も、安定の世も守護神として敬われてきた。阪神・淡路大震災により御本殿、拝殿などが倒壊した。このため、氏子をはじめ地域の人々が心を一つに、新世紀への復興のシンボルとして御社殿再建に取り組んだ。」

兵庫県宝塚市川面4丁目7-6

map

宝塚のマンホール

社標

参道

手水舎

鳥居

狛犬

拝殿

本殿

覆屋の中にあります。

末社、天満天神社

末社、住吉神社・熊野神社

末社、大山祇神社

末社、加太神社

末社、愛宕神社

末社、多田神社

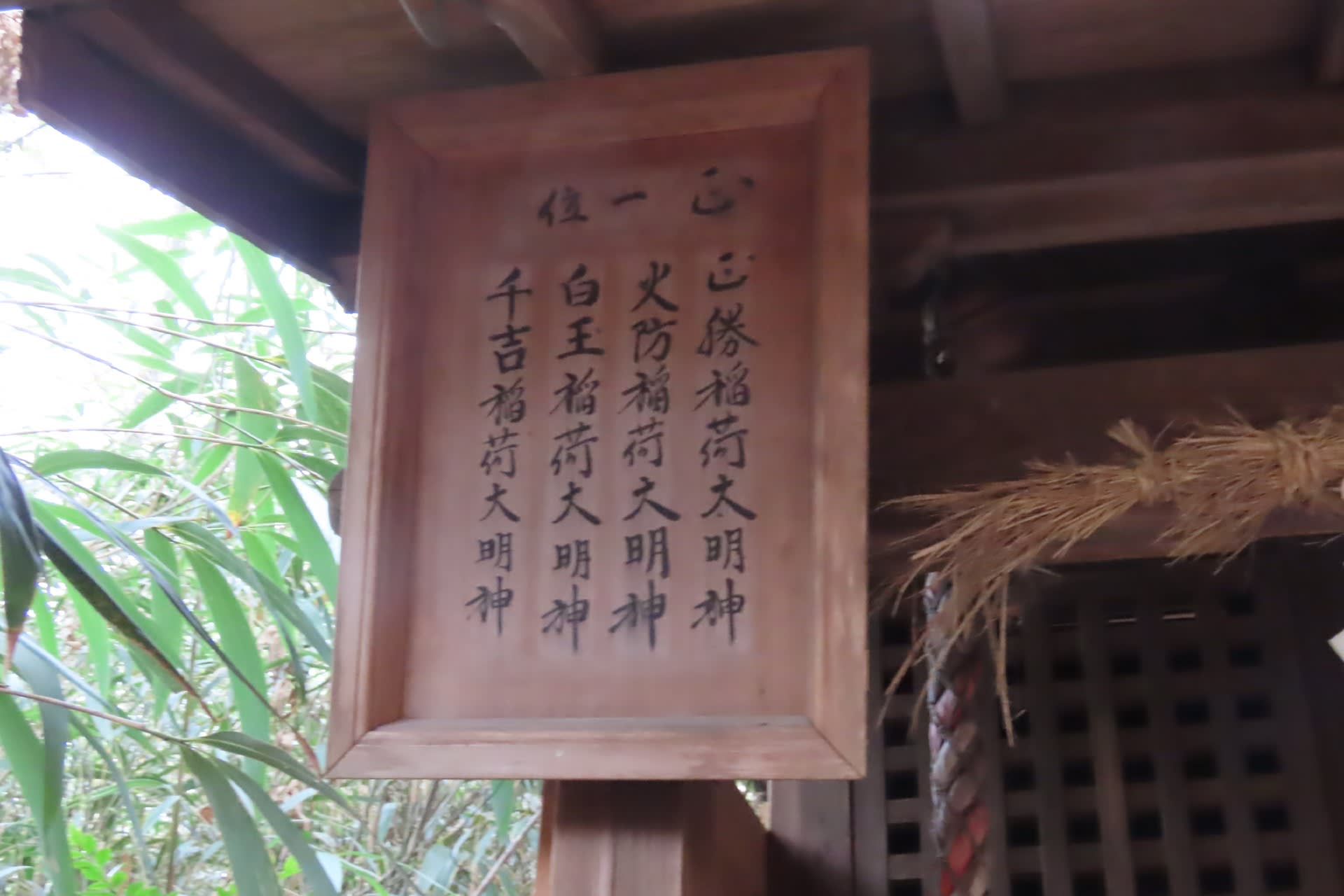

末社、稲荷神社

末社、明城大明神

由緒書より「祭神は、天照皇大神、天児屋根命。いにしえより人々の心のよりどころとして、信奉厚き社といわれる。その歴史は、源満仲を祭神とし970(天禄)年に創設された多田神社が始まりといわれている。十世紀、多田盆地の地利に着目した源氏の祖満仲は、現在の川西市北部、宝塚市北部などに広大な荘園を開き、当時の御家人中村勘素を安場の地(川面)に派遣、安場村を開かせたといわれる。そして、源氏の守護神八幡神を現在の川面1丁目付近に勧請、明白(明城とも書く)大明神として創建かされたのが、皇太神社の前身といわれているが、その創建年代は不祥。時は移り、江戸時代の1715(正徳5)年、安場村の明白大明神と、鍋野宇古宮(現川面5丁目)に鎮座の八幡神赤白大明神の二つの神を現在地に遷座されたという。その後、明治維新の神仏分離により、天照皇大神、天児屋根命を奉斎、名は皇太神社と改められた。以来、混乱の世も、安定の世も守護神として敬われてきた。阪神・淡路大震災により御本殿、拝殿などが倒壊した。このため、氏子をはじめ地域の人々が心を一つに、新世紀への復興のシンボルとして御社殿再建に取り組んだ。」

兵庫県宝塚市川面4丁目7-6

map

宝塚のマンホール

社標

参道

手水舎

鳥居

狛犬

拝殿

本殿

覆屋の中にあります。

末社、天満天神社

末社、住吉神社・熊野神社

末社、大山祇神社

末社、加太神社

末社、愛宕神社

末社、多田神社

末社、稲荷神社

末社、明城大明神