2015年8月18日、友人たちと青春18きっぷでJR三ノ宮から列車を乗り継ぎ香川県の屋島にある四国村に行きました。

四国村は四国各地から移築された民家33棟が当時のままの姿で復元されています。その多くが国指定の文化財や登録文化財、県または市指定の文化財です。入村料800円です。

香川県高松市屋島中町91

map

浜田の泊屋と燈籠、入口で入村券売場になっています。

「黒潮に鍛えられた土佐の若者組の宿泊所らしく、自然木の柱をふんばり、たくましい姿を見せている。高い床は南国の青年たちの理想を象徴しているようにもみえる。土佐には若者組があって、男は15才になるとタノミザケを一升持参して仲間入りし合宿して鍛えられた。男は6尺の赤ふんどしをし、女は14才から腰巻をしたという。火災、船の遭難、急病人などの非常時には大活躍をした。その泊屋も、今ほとんど姿を消した。これは宿毛市にある、国の重要有形民俗文化財を模したものである。」

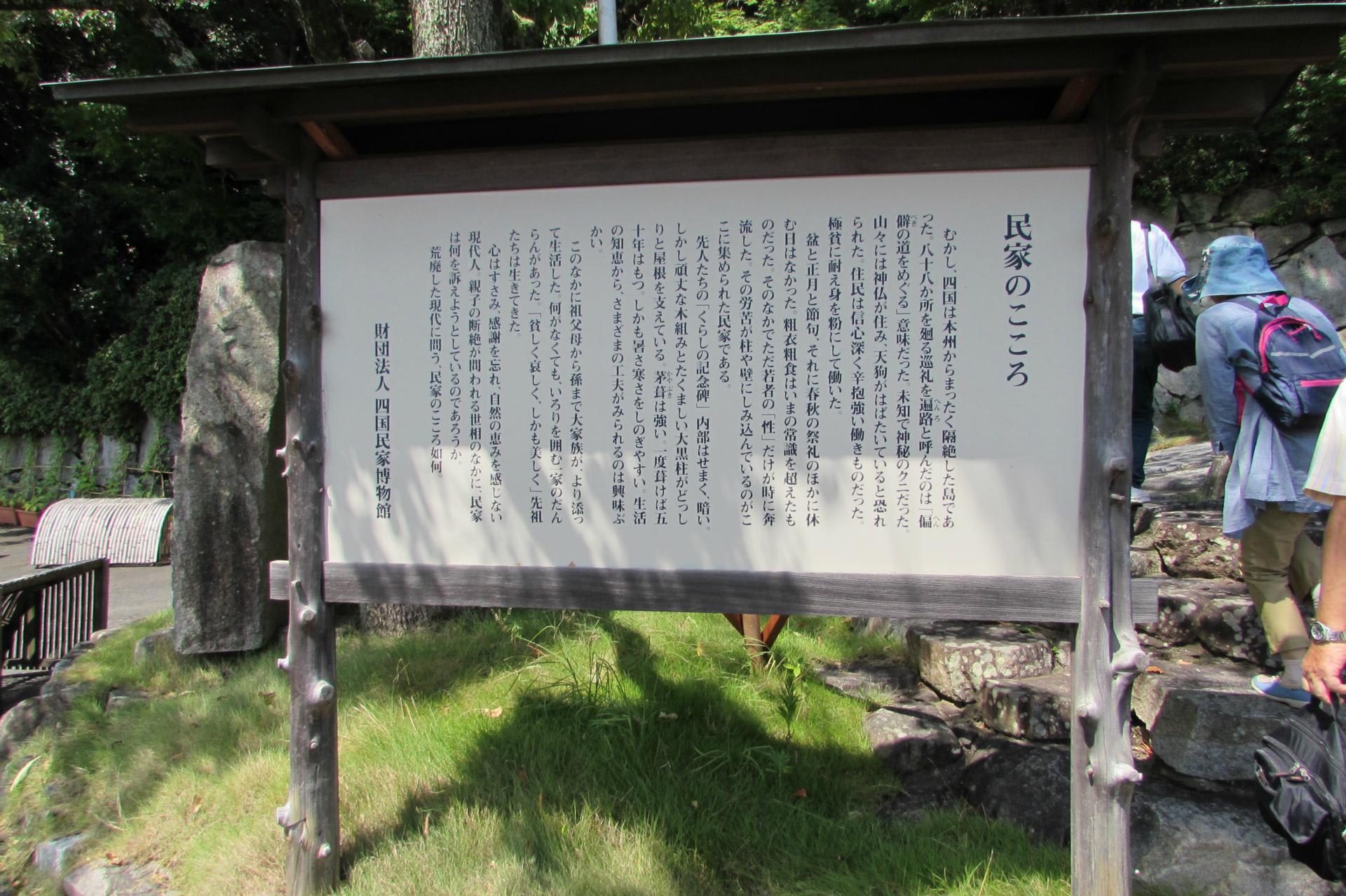

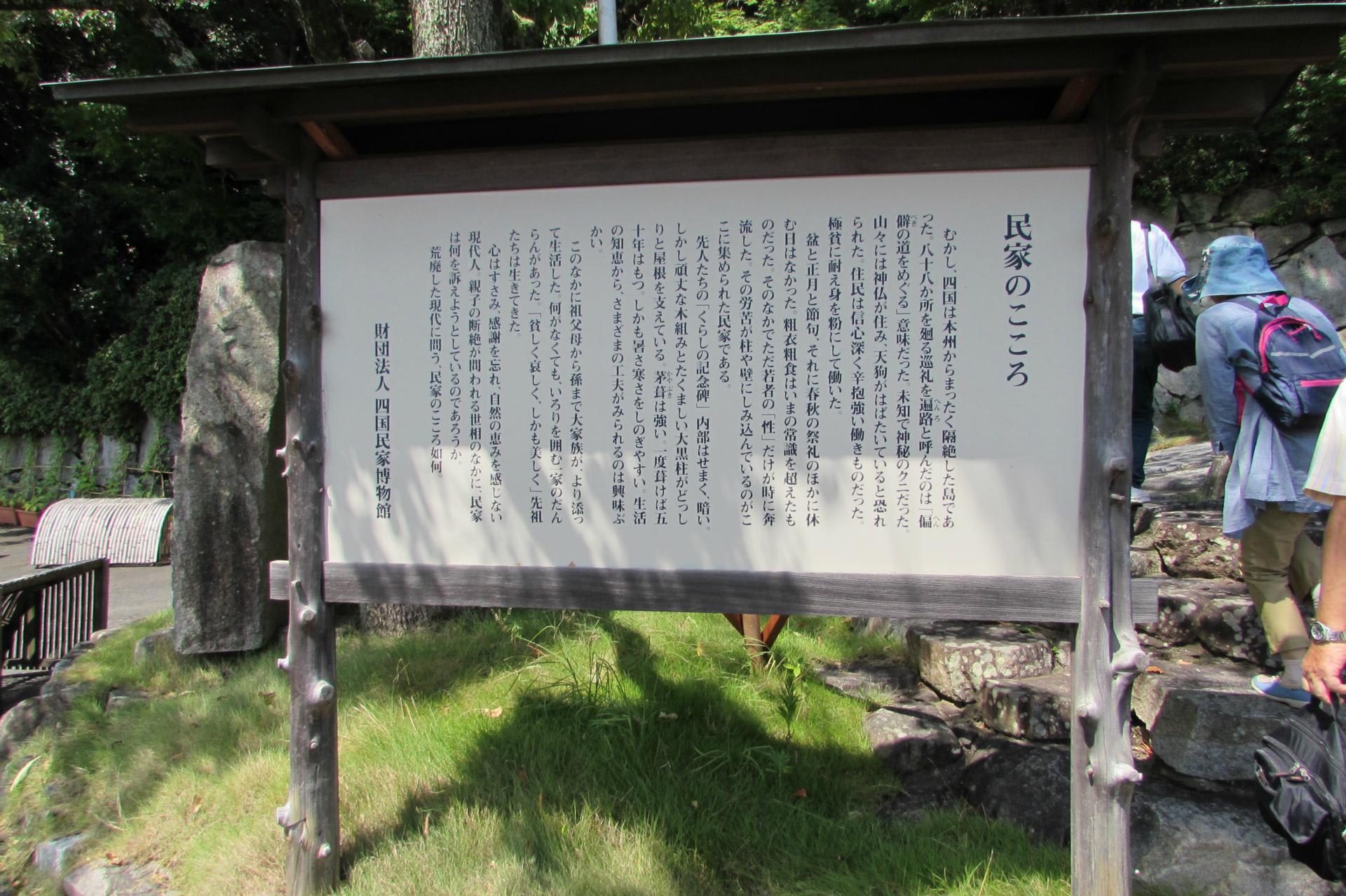

民家のこころ、説明書

『むかし、四国は本州からまったく隔絶した島であった。八十八か所を廻る巡礼を遍路と呼んだのは「偏僻の道をめぐる」意味だった。未知で神秘のクニだった山々には神仏が住み、天狗がはばたいていると恐れられた。住民は信心深く辛抱強い働きものだった。・・・粗衣粗食はいまの常識を超えたものだった。・・・先人たちの「くらしの記念碑」内部はせまく、暗い、しかし頑丈な木組みとたくましい大黒柱がどっしりと屋根を支えている。生活の知恵からさまざまな工夫がみられるのは興味深い。』

まずは、最初の難関の「祖谷かずら橋」です。別のう回路がありますが・・・。

「徳島県祖谷地方は、けわしい山に囲まれた渓谷で四国の秘境と呼ばれる。平家の落人村としても知られている。深い谷間を流れる急流が、村の交通を分断していた。いつのころか村人が、山に自生している白口かずらを編んで、つり橋をつくることに成功した。これによって対岸との往来が容易となった。いま残っているのは1本だけで、三年ごとにかけかえられる。日本三大奇橋の一つで、国の重要有形民俗文化財に指定されている。」

丸太を組んでいるので、足元は隙間だらけで、踏み外せば足がはまります。恐る恐る渡りました。

小豆島の農村歌舞伎舞台(高松市指定建造物)

『島のひとたちにとって、たった一つの楽しみ、春秋の祭りに開かれた島歌舞伎の舞台がこれである。寄棟造茅葺、舞台の間口は六間、回り舞台の直径は二間半、上手には義太夫の座とお噺し座が二段にある。ほかに楽屋。建造年代はよくわからないが「文久三年(1863)亥吉日、片岡市朝祭礼振付仕候」と墨書きがあるので江戸時代末期であろう。』

小豆島猪垣

「山地の農民にとって獣類の被害は恐怖であった。猪垣は山畑の農作物がイノシシやシカに食い荒らされるのを防ぐために、畑の周辺を囲う垣根である。地方によってはシシカベという。」

旧山下家住宅(香川県指定有形文化財)

「江戸時代の東讃岐の古風な山村農家である。寄棟造茅葺十一坪、下屋まで茅を葺き降ろしている。棟抑えに雁ぶり瓦を置き、棟の中央には茅葺の「煙出し」が設けてある。俗に「周囲八間(ぐるりはちけん)」と呼ばれる小規模なつくりである。半分は農作業用の土間にとられ、ここに唐臼がある。「おくどさん」と呼ばれるかまどを焚くと、家中が煙につつまれた。床の部分はすべて家族共同、大家族のため夫婦生活も不自由だった。「よまし」と呼ぶ麦ばかりの飯を食べ、朝星夕星を頭上にいただいて、働きどおしだったそのころの労苦がしみこんだ民家である。」

便所

五右衛門風呂

大坂城残石

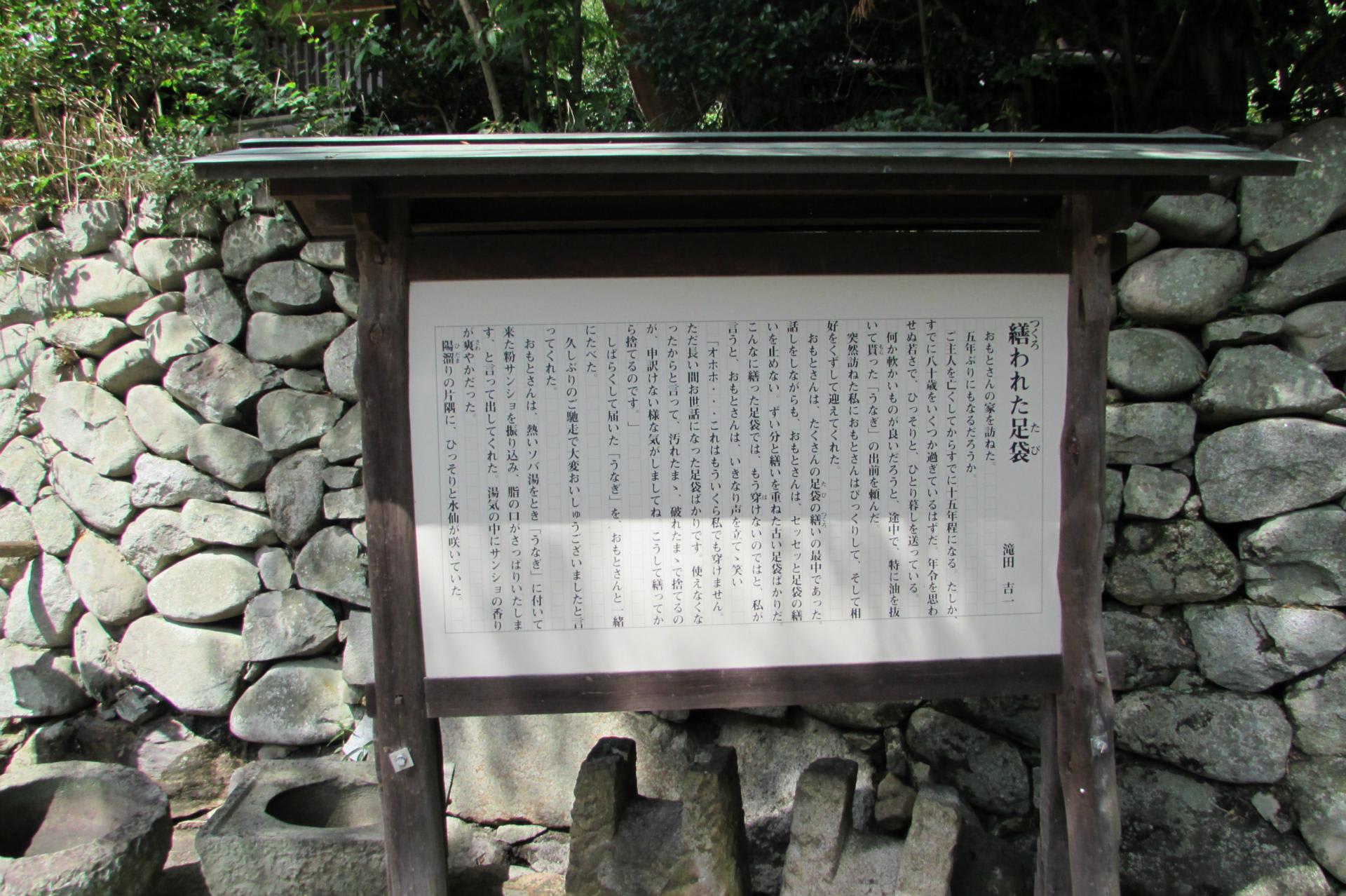

繕われた足袋

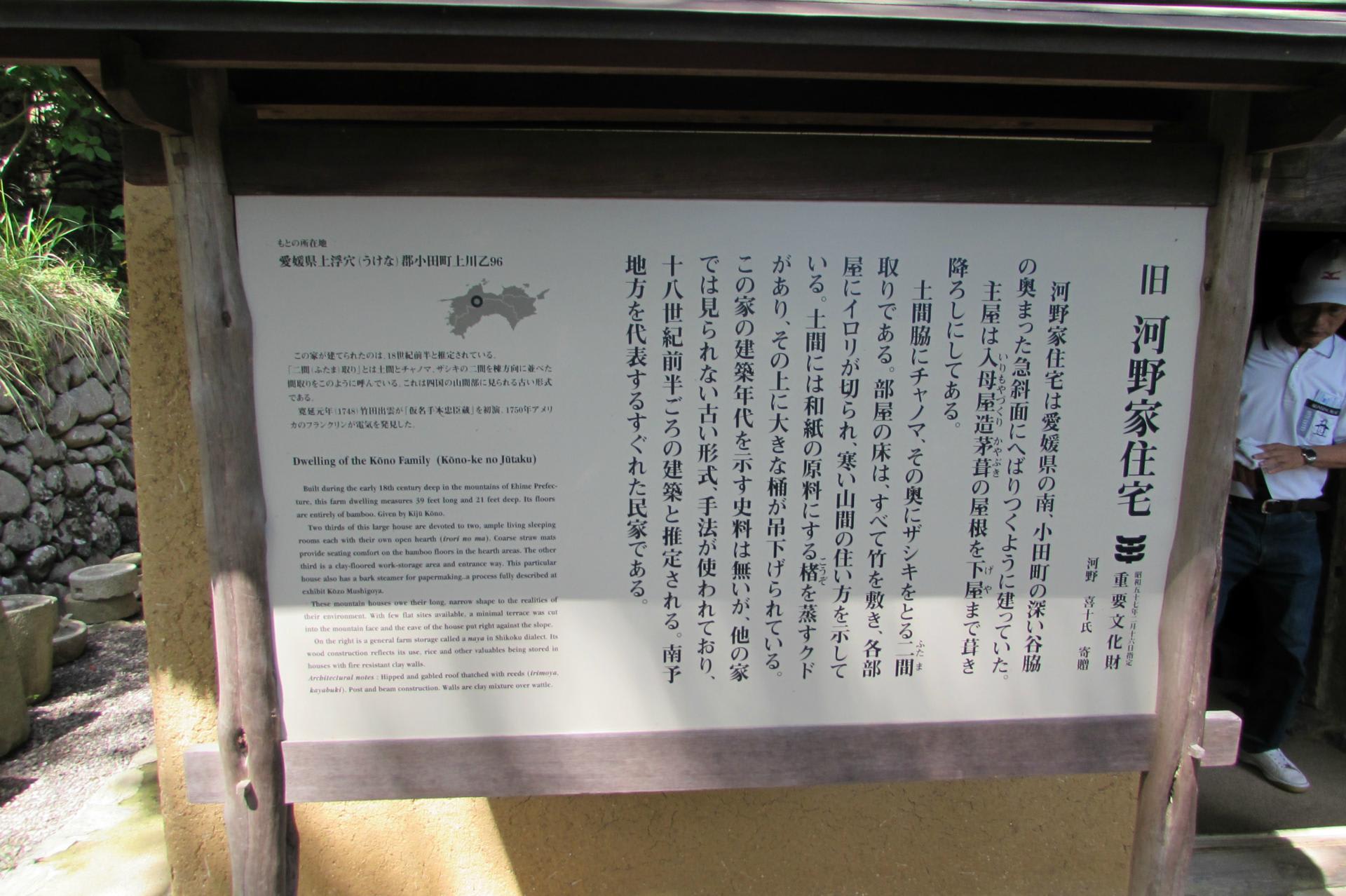

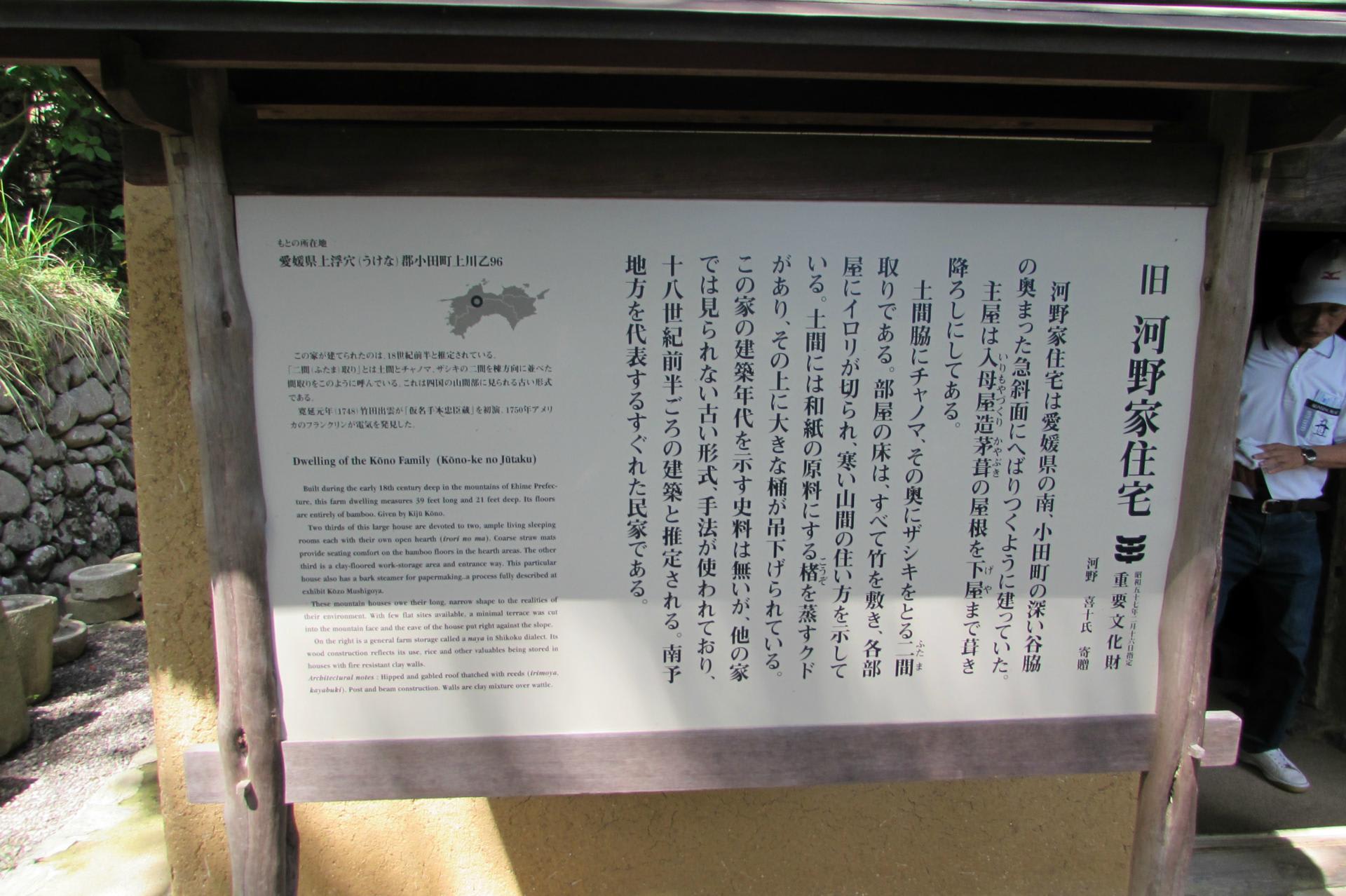

旧河野家住宅(重要文化財)

「河野家住宅は、愛媛県の南、小田町の深い谷脇の奥まった急斜面にへばりつくように建っていた。主屋は入母屋造茅葺の屋根を下屋まで葺き降ろしにしてある。土間脇にチャノマ、その奥にザシキをとる二間取りである。部屋の床は、すべて竹を敷き、各部屋にイロリが切られ、寒い山間の住まい方を示している。土間には和紙の原料とする楮(こうぞ)を蒸すクドがあり、その上には大きな桶が吊下げられている。この家の建築年代を示す資料は無いが、他の家では見られない古い形式、手法が使われており、十八世紀前半ごろの建築と推定される。南予地方を代表するすぐれた民家である。」

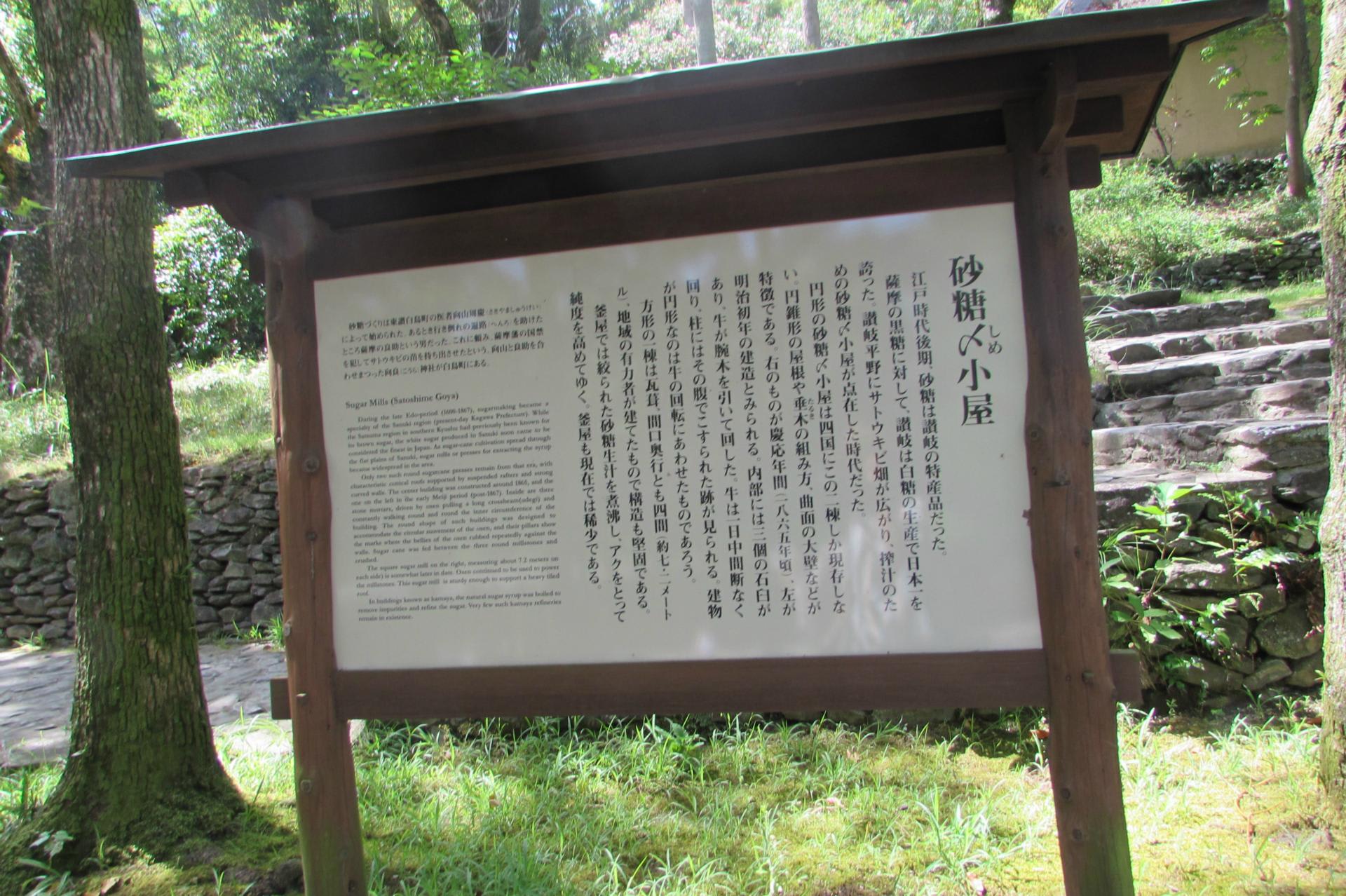

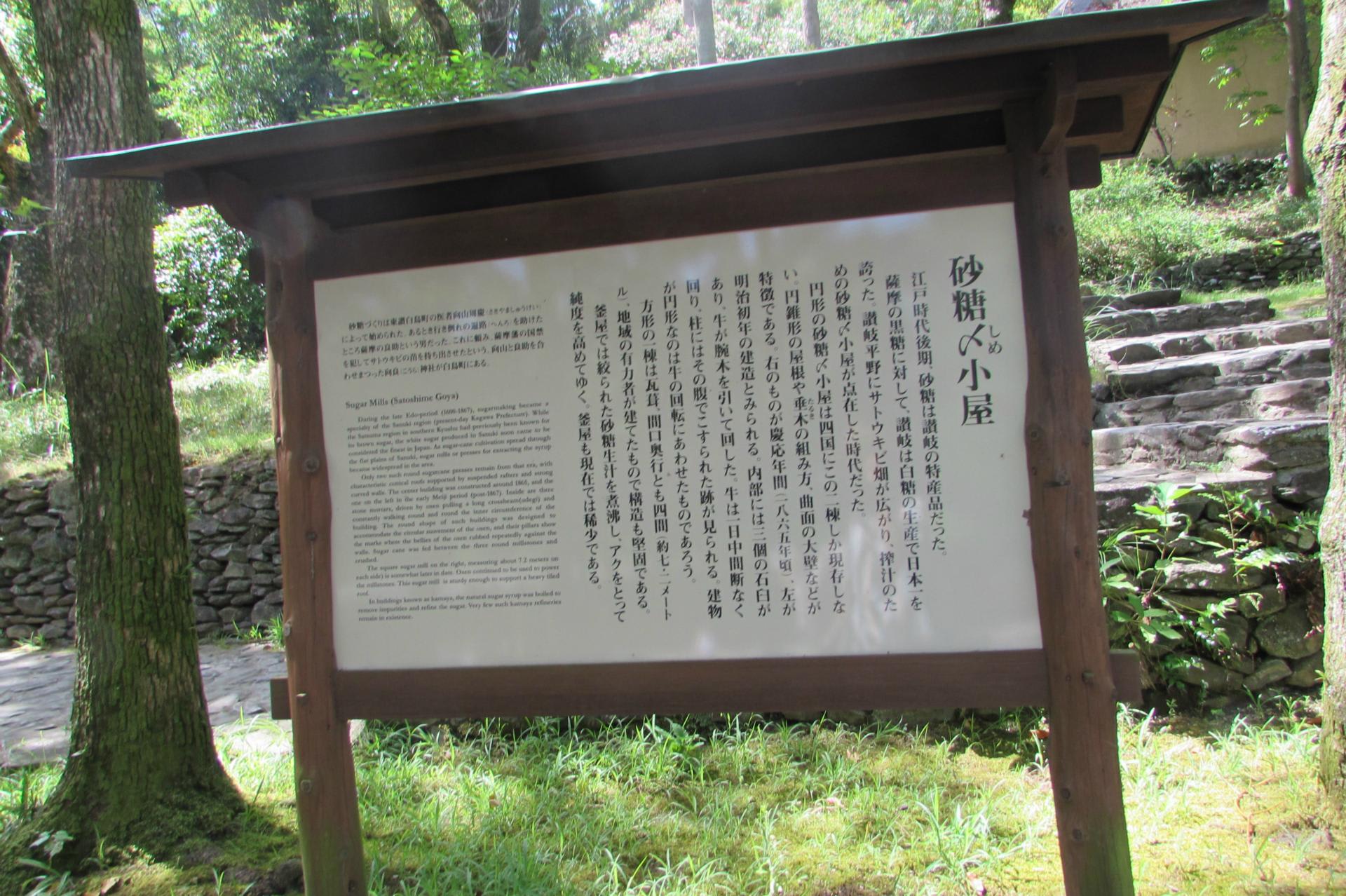

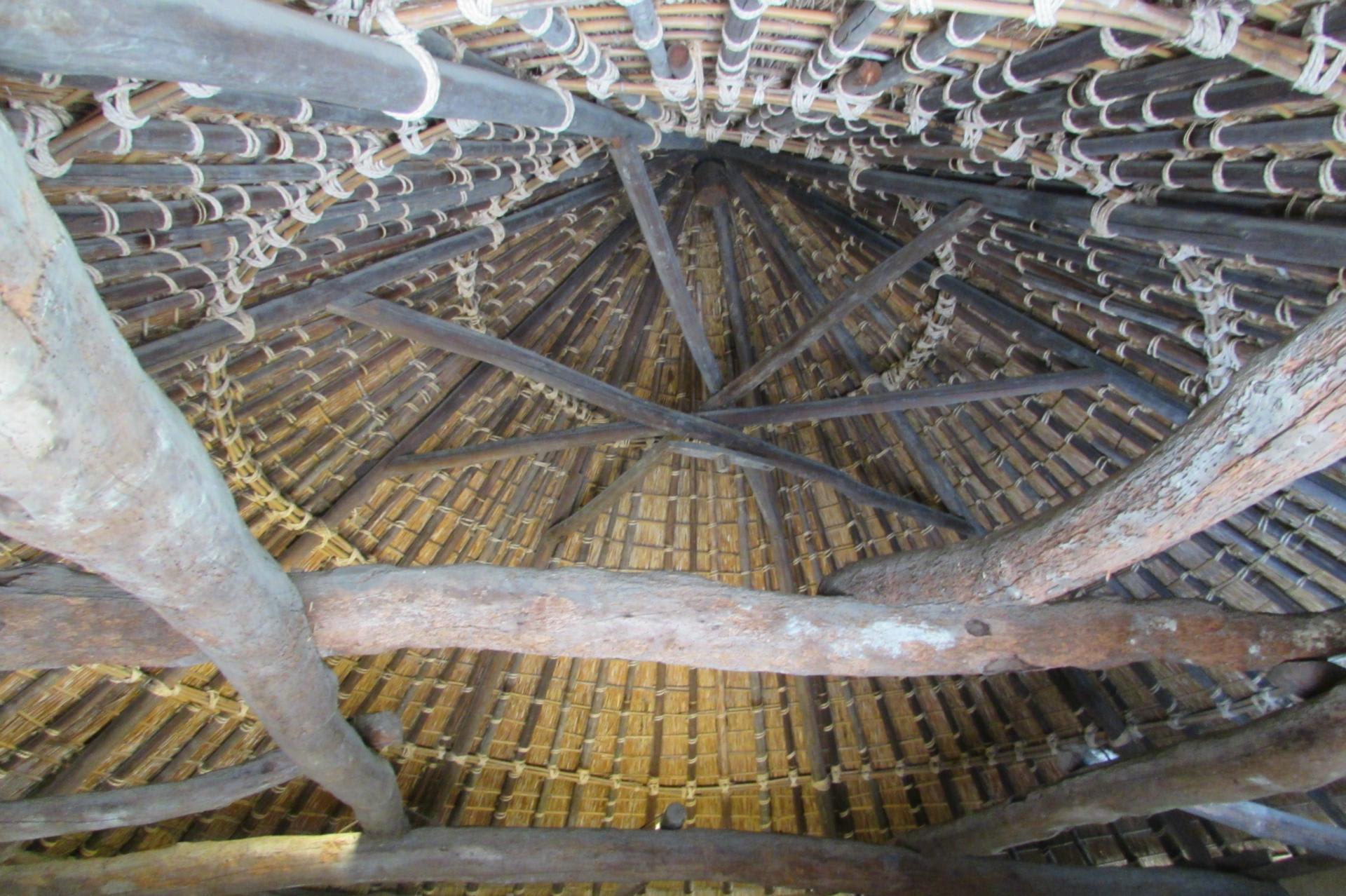

砂糖〆小屋

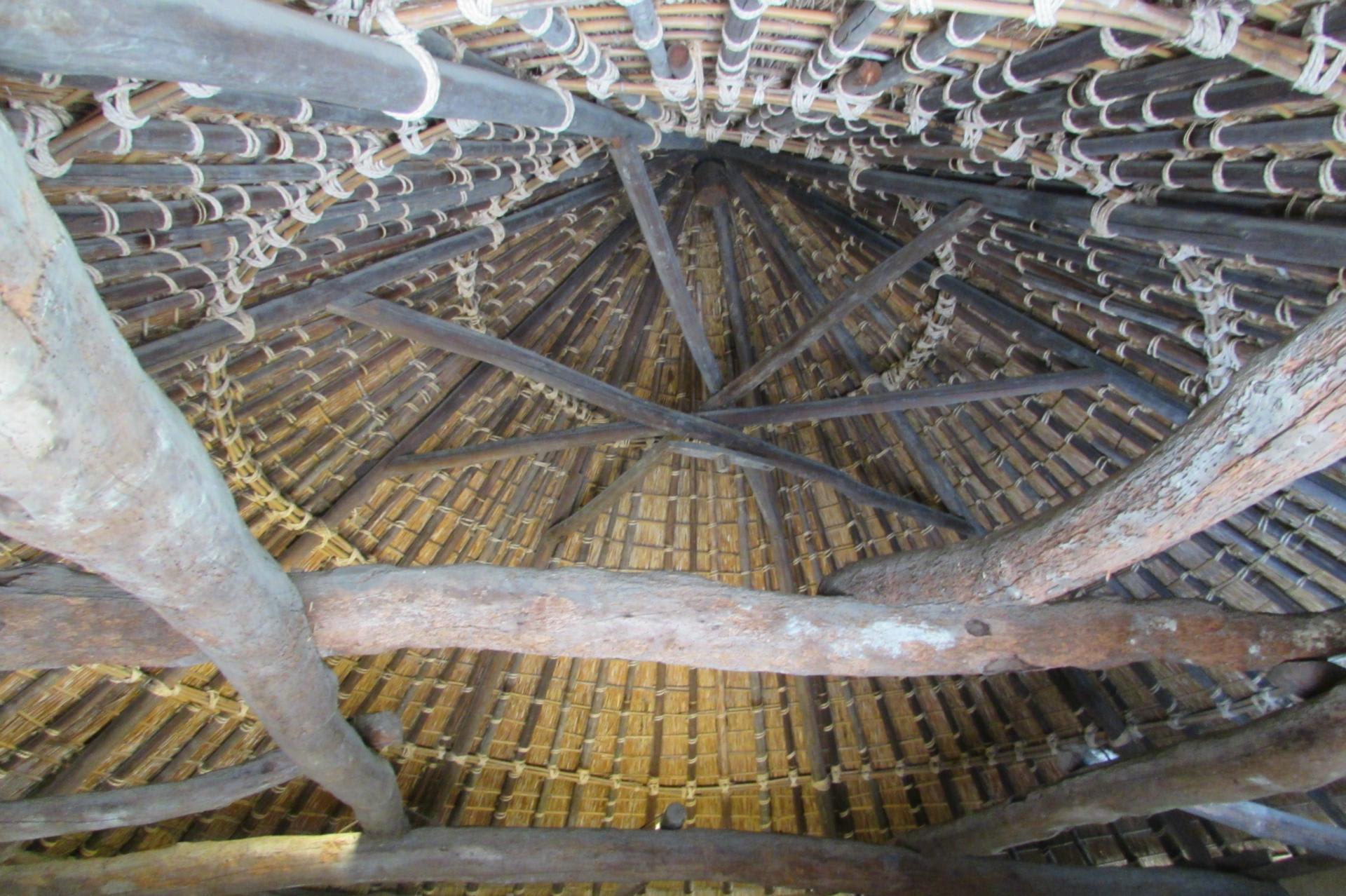

「江戸時代後期、砂糖は讃岐の特産品だった。薩摩の黒糖に対して、讃岐は白糖の生産で日本一を誇った。讃岐平野はサトウキビ畑が広がり、搾汁のため砂糖〆小屋が点在した時代だった。円形の砂糖〆小屋は四国にこの二棟しか現存しない。円錐形の屋根や垂木の組み方、曲面の大壁などが特徴である。内部には三個の石臼があり、牛が腕木を引いて回した。牛は一日中間断なく回り、建物が円形なのは牛の回転にあわせたものであろう。」

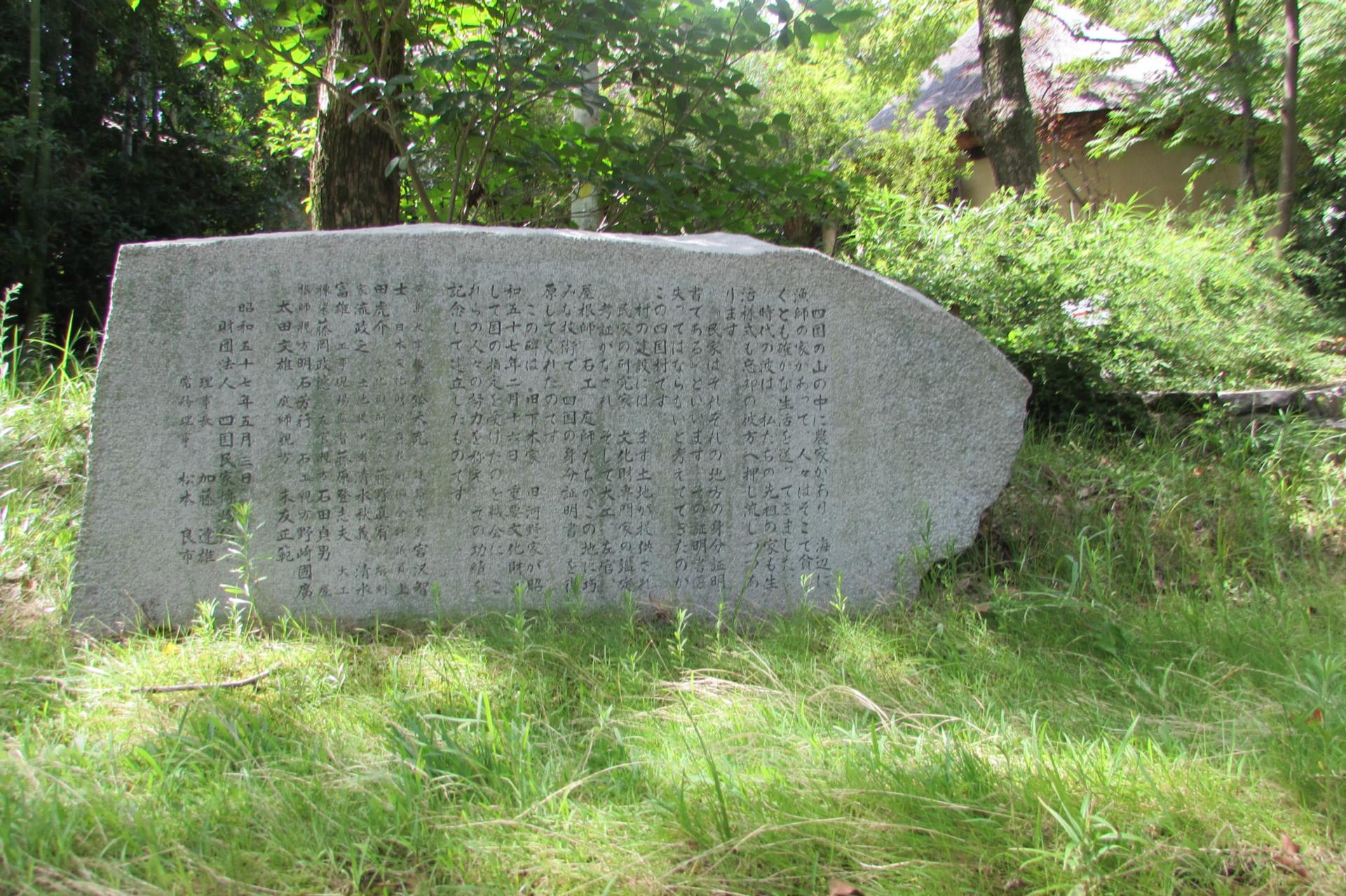

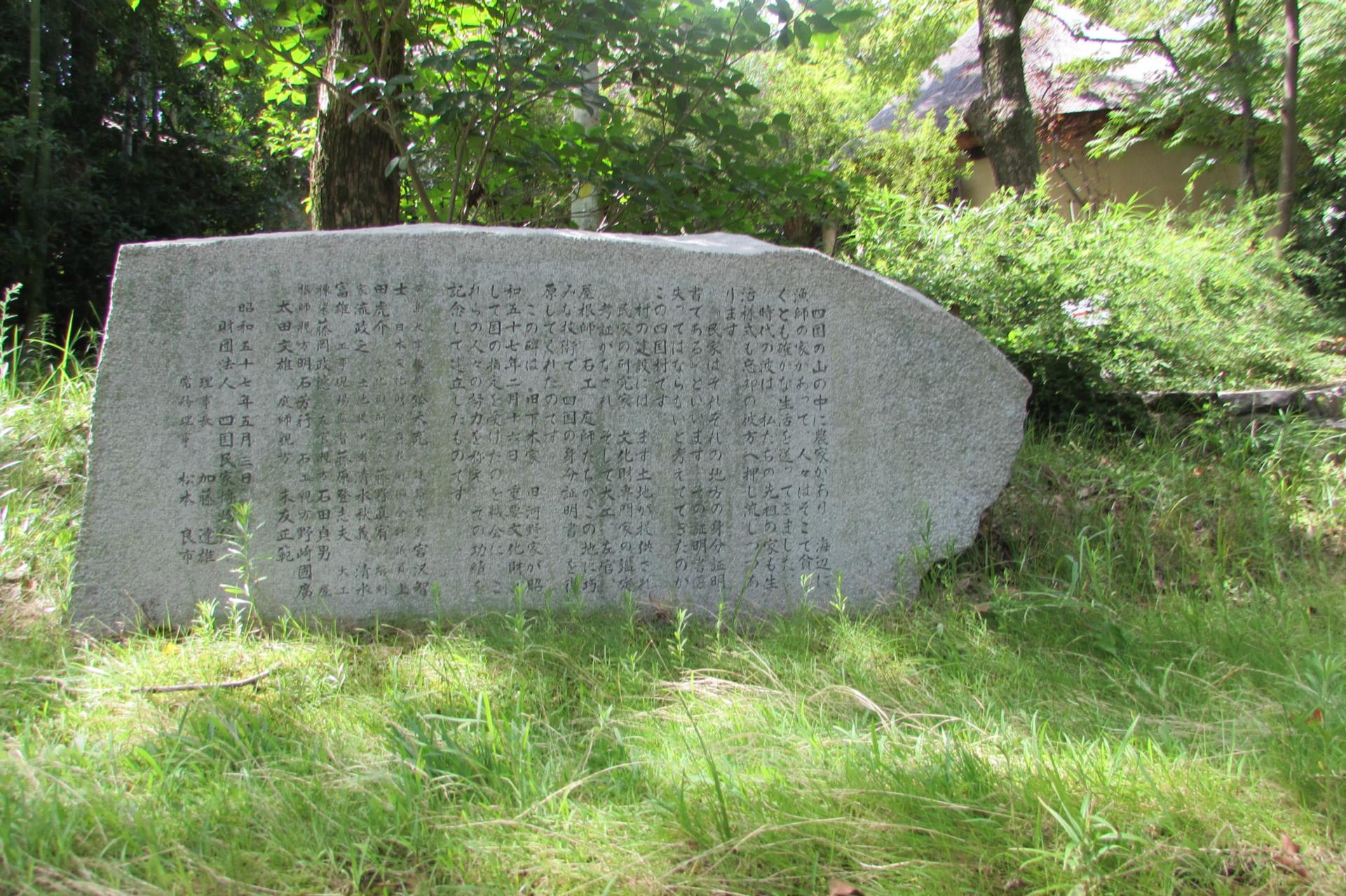

石碑

釜屋

「釜屋では絞られた砂糖生汁を煮沸し、アクをとって純度を高めていく、釜屋も現在では希少である。

猪垣

『徳島県美馬郡の山林にあったもので、近辺にあった小石を集め積み上げて作られたものです。猪垣の根もとに「陥穴」をほって生捕り、その肉を「薬喰い」といって食べていました。』

茶堂(高松市指定有形文化財)

「四国の古い道沿いに、こうしたお堂があちこちに建っていた。正面には仏様をまつり、三方は吹き抜け、五寸角の栗材の柱の状態や、落書きなどから十九世紀中頃のものと推定される。はじめは村の入口に悪霊払いの意味で建てられ、のちお盆や地蔵盆、弘法大師の命日などに道を通る人に湯茶などの接待や、お遍路さんの休み場にもなった。また村人の集会や男女の密会にも利用された。この堂は土佐から伊予へ越す龍王街道と呼ばれる道にあった。」

『石仏は流政之氏の力作である。瀬戸内寂聴尼によって開眼され「遊庵」と命名された。』

カンカン石

『この石をたたくと金属音の澄んだ音色がするのでカンカン石とも呼ばれている。高松市の西方にある、国分台だけに産出される珍しい岩石で、明治24年(1891)にドイツの地質学者バインシェイクによって讃岐岩質安山岩「サヌカイト」と命名された。』

大久野島燈台

「大久野島は広島県竹原市の沖合に浮かぶ周囲4キロメートルの小さな島である。この燈台は明治26年島の南端に建設され、翌27年5月15日に初点灯した。明三秒暗三秒、光は十三・五海里(約25キロ)先まで届き、三原瀬戸の要所を照らした。戦争中、軍事機密のため大久野島が地図から消されていた時期がある。この燈台はその暗い時代を見守り続けた。」

旧江崎燈台退息所(国指定登録文化財)

「さいはての岬や絶海の孤島で燈火を守り、沖行く船の安全を支えた燈台員とその家族たちの労苦のしみこんだ住居である。時は流れ、燈台は洋式灯台となり無人化され、退息所の役割が終わり、ここに移築された。」

旧鍋島燈台退息所(国指定登録文化財)

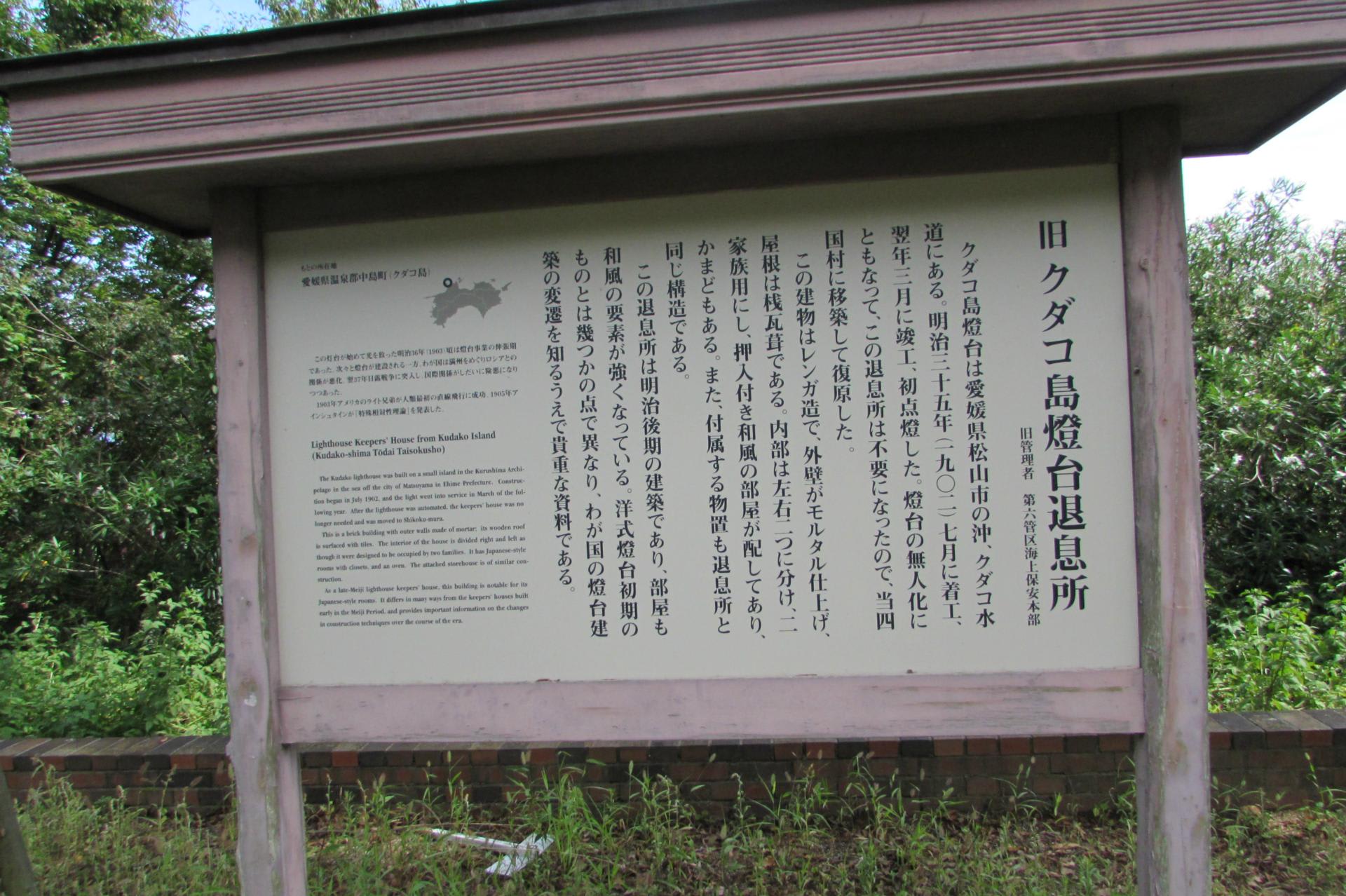

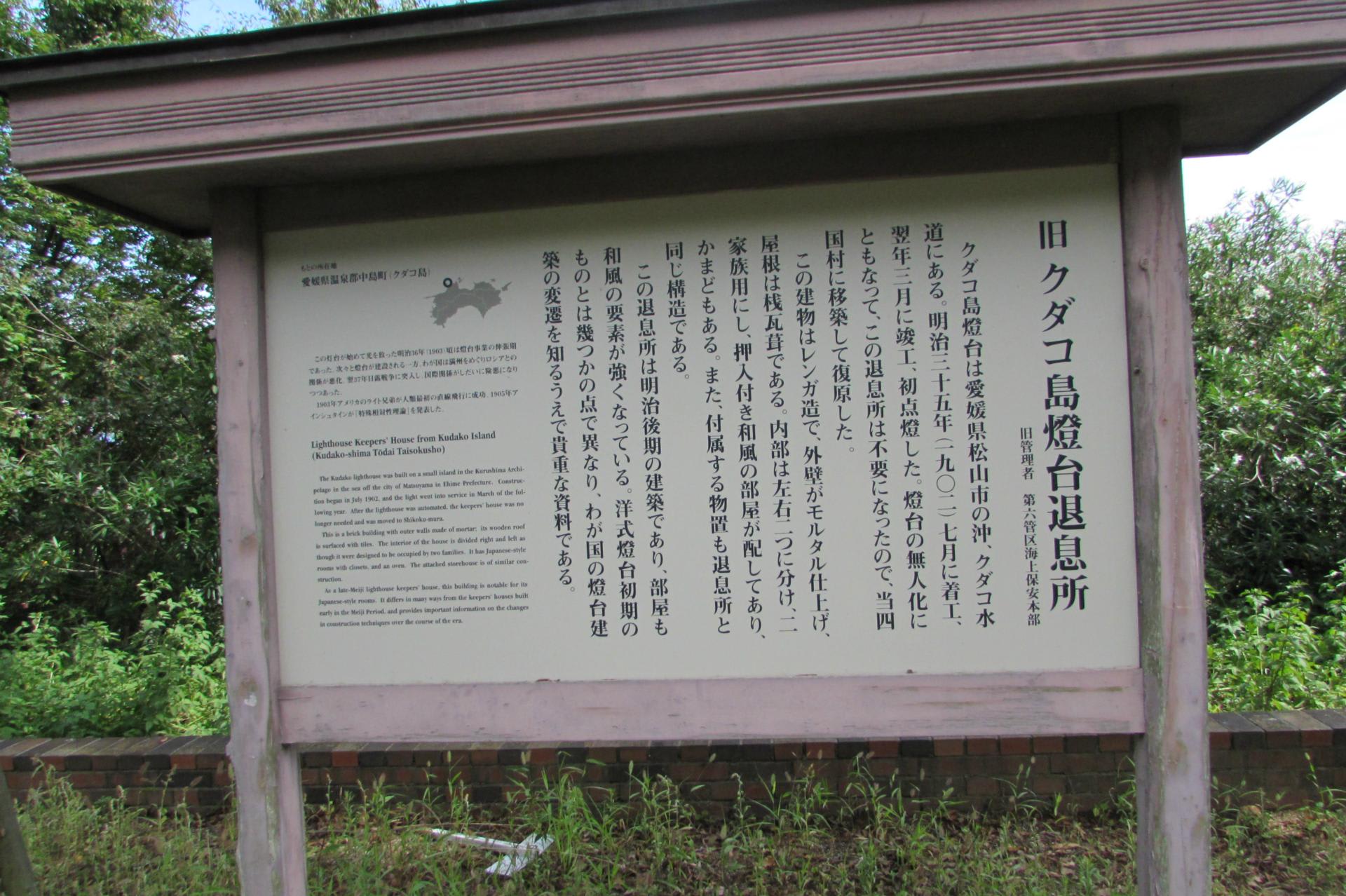

旧クダコ島退息所(国指定登録文化財)

香川県の四国村その2に続く

四国村は四国各地から移築された民家33棟が当時のままの姿で復元されています。その多くが国指定の文化財や登録文化財、県または市指定の文化財です。入村料800円です。

香川県高松市屋島中町91

map

浜田の泊屋と燈籠、入口で入村券売場になっています。

「黒潮に鍛えられた土佐の若者組の宿泊所らしく、自然木の柱をふんばり、たくましい姿を見せている。高い床は南国の青年たちの理想を象徴しているようにもみえる。土佐には若者組があって、男は15才になるとタノミザケを一升持参して仲間入りし合宿して鍛えられた。男は6尺の赤ふんどしをし、女は14才から腰巻をしたという。火災、船の遭難、急病人などの非常時には大活躍をした。その泊屋も、今ほとんど姿を消した。これは宿毛市にある、国の重要有形民俗文化財を模したものである。」

民家のこころ、説明書

『むかし、四国は本州からまったく隔絶した島であった。八十八か所を廻る巡礼を遍路と呼んだのは「偏僻の道をめぐる」意味だった。未知で神秘のクニだった山々には神仏が住み、天狗がはばたいていると恐れられた。住民は信心深く辛抱強い働きものだった。・・・粗衣粗食はいまの常識を超えたものだった。・・・先人たちの「くらしの記念碑」内部はせまく、暗い、しかし頑丈な木組みとたくましい大黒柱がどっしりと屋根を支えている。生活の知恵からさまざまな工夫がみられるのは興味深い。』

まずは、最初の難関の「祖谷かずら橋」です。別のう回路がありますが・・・。

「徳島県祖谷地方は、けわしい山に囲まれた渓谷で四国の秘境と呼ばれる。平家の落人村としても知られている。深い谷間を流れる急流が、村の交通を分断していた。いつのころか村人が、山に自生している白口かずらを編んで、つり橋をつくることに成功した。これによって対岸との往来が容易となった。いま残っているのは1本だけで、三年ごとにかけかえられる。日本三大奇橋の一つで、国の重要有形民俗文化財に指定されている。」

丸太を組んでいるので、足元は隙間だらけで、踏み外せば足がはまります。恐る恐る渡りました。

小豆島の農村歌舞伎舞台(高松市指定建造物)

『島のひとたちにとって、たった一つの楽しみ、春秋の祭りに開かれた島歌舞伎の舞台がこれである。寄棟造茅葺、舞台の間口は六間、回り舞台の直径は二間半、上手には義太夫の座とお噺し座が二段にある。ほかに楽屋。建造年代はよくわからないが「文久三年(1863)亥吉日、片岡市朝祭礼振付仕候」と墨書きがあるので江戸時代末期であろう。』

小豆島猪垣

「山地の農民にとって獣類の被害は恐怖であった。猪垣は山畑の農作物がイノシシやシカに食い荒らされるのを防ぐために、畑の周辺を囲う垣根である。地方によってはシシカベという。」

旧山下家住宅(香川県指定有形文化財)

「江戸時代の東讃岐の古風な山村農家である。寄棟造茅葺十一坪、下屋まで茅を葺き降ろしている。棟抑えに雁ぶり瓦を置き、棟の中央には茅葺の「煙出し」が設けてある。俗に「周囲八間(ぐるりはちけん)」と呼ばれる小規模なつくりである。半分は農作業用の土間にとられ、ここに唐臼がある。「おくどさん」と呼ばれるかまどを焚くと、家中が煙につつまれた。床の部分はすべて家族共同、大家族のため夫婦生活も不自由だった。「よまし」と呼ぶ麦ばかりの飯を食べ、朝星夕星を頭上にいただいて、働きどおしだったそのころの労苦がしみこんだ民家である。」

便所

五右衛門風呂

大坂城残石

繕われた足袋

旧河野家住宅(重要文化財)

「河野家住宅は、愛媛県の南、小田町の深い谷脇の奥まった急斜面にへばりつくように建っていた。主屋は入母屋造茅葺の屋根を下屋まで葺き降ろしにしてある。土間脇にチャノマ、その奥にザシキをとる二間取りである。部屋の床は、すべて竹を敷き、各部屋にイロリが切られ、寒い山間の住まい方を示している。土間には和紙の原料とする楮(こうぞ)を蒸すクドがあり、その上には大きな桶が吊下げられている。この家の建築年代を示す資料は無いが、他の家では見られない古い形式、手法が使われており、十八世紀前半ごろの建築と推定される。南予地方を代表するすぐれた民家である。」

砂糖〆小屋

「江戸時代後期、砂糖は讃岐の特産品だった。薩摩の黒糖に対して、讃岐は白糖の生産で日本一を誇った。讃岐平野はサトウキビ畑が広がり、搾汁のため砂糖〆小屋が点在した時代だった。円形の砂糖〆小屋は四国にこの二棟しか現存しない。円錐形の屋根や垂木の組み方、曲面の大壁などが特徴である。内部には三個の石臼があり、牛が腕木を引いて回した。牛は一日中間断なく回り、建物が円形なのは牛の回転にあわせたものであろう。」

石碑

釜屋

「釜屋では絞られた砂糖生汁を煮沸し、アクをとって純度を高めていく、釜屋も現在では希少である。

猪垣

『徳島県美馬郡の山林にあったもので、近辺にあった小石を集め積み上げて作られたものです。猪垣の根もとに「陥穴」をほって生捕り、その肉を「薬喰い」といって食べていました。』

茶堂(高松市指定有形文化財)

「四国の古い道沿いに、こうしたお堂があちこちに建っていた。正面には仏様をまつり、三方は吹き抜け、五寸角の栗材の柱の状態や、落書きなどから十九世紀中頃のものと推定される。はじめは村の入口に悪霊払いの意味で建てられ、のちお盆や地蔵盆、弘法大師の命日などに道を通る人に湯茶などの接待や、お遍路さんの休み場にもなった。また村人の集会や男女の密会にも利用された。この堂は土佐から伊予へ越す龍王街道と呼ばれる道にあった。」

『石仏は流政之氏の力作である。瀬戸内寂聴尼によって開眼され「遊庵」と命名された。』

カンカン石

『この石をたたくと金属音の澄んだ音色がするのでカンカン石とも呼ばれている。高松市の西方にある、国分台だけに産出される珍しい岩石で、明治24年(1891)にドイツの地質学者バインシェイクによって讃岐岩質安山岩「サヌカイト」と命名された。』

大久野島燈台

「大久野島は広島県竹原市の沖合に浮かぶ周囲4キロメートルの小さな島である。この燈台は明治26年島の南端に建設され、翌27年5月15日に初点灯した。明三秒暗三秒、光は十三・五海里(約25キロ)先まで届き、三原瀬戸の要所を照らした。戦争中、軍事機密のため大久野島が地図から消されていた時期がある。この燈台はその暗い時代を見守り続けた。」

旧江崎燈台退息所(国指定登録文化財)

「さいはての岬や絶海の孤島で燈火を守り、沖行く船の安全を支えた燈台員とその家族たちの労苦のしみこんだ住居である。時は流れ、燈台は洋式灯台となり無人化され、退息所の役割が終わり、ここに移築された。」

旧鍋島燈台退息所(国指定登録文化財)

旧クダコ島退息所(国指定登録文化財)

香川県の四国村その2に続く

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます