2016年7月10日、東光寺にお参りしました。

「黄檗宗の寺院で、山号を護国山という。元禄4年(1691)萩藩三代藩主毛利吉就が建立しました。吉就は若くして深く黄檗宗に帰依して、京都府宇治市、本山黄檗宗万福寺に範を求めて広壮な堂宇を建立し、萩出身の高僧慧極道明禅師を開山に迎えました。吉就の死後ここに墓所を営み、毛利氏菩提寺となりました。黄檗三叢林の随一と称せられ、文化年間の最盛時には全山塔40棟を数えた。」

拝観料は300円です。

山口県萩市椿東1647

map

総門(重要文化財)

「江戸中期の元禄6年(1693)建立、桁行三間、梁間二間、一重、切妻造段違、本瓦葺です。」

三門(重要文化財)

「江戸後期の文化9年(1812)建立、三間三戸二階二重門、入母屋造、本瓦葺、両山廊付、山廊 各桁行二間、梁間二間、切妻造、本瓦葺です。」

参道

月台

大雄宝殿(重要文化財)

「江戸中期の元禄11年(1698)に建立、桁行正面五間、背面三間、梁間四間、一重もこし付、入母屋造、本瓦葺です。」

鐘楼(重要文化財)

「江戸中期の元禄9年(1696)頃の建立、桁行三間、梁間一間、一重二階もこし付、入母屋造、本瓦葺、もこし桟瓦葺です。」

庫裏

魚鼓

大方丈玄関

大方丈

書院玄関

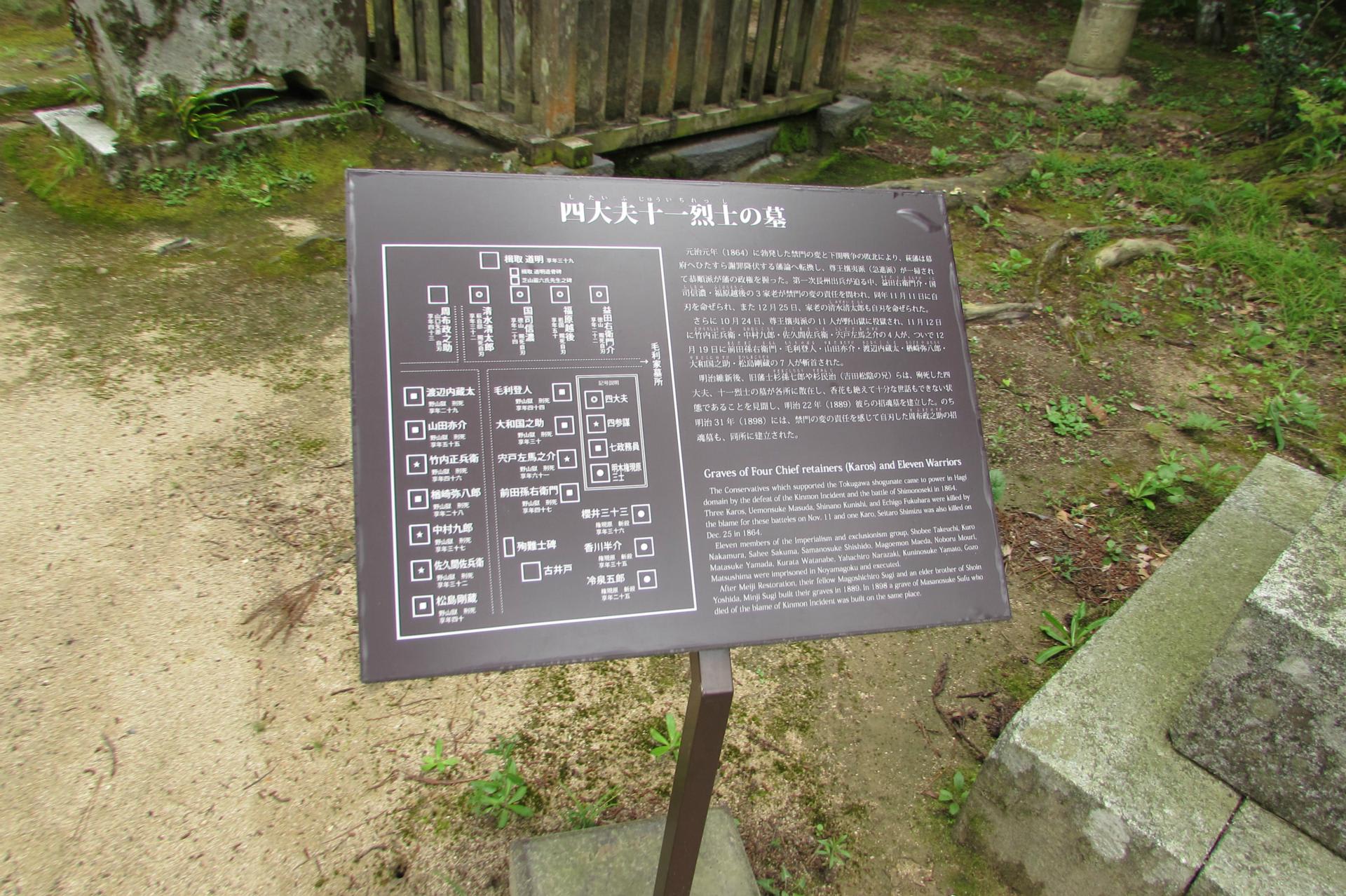

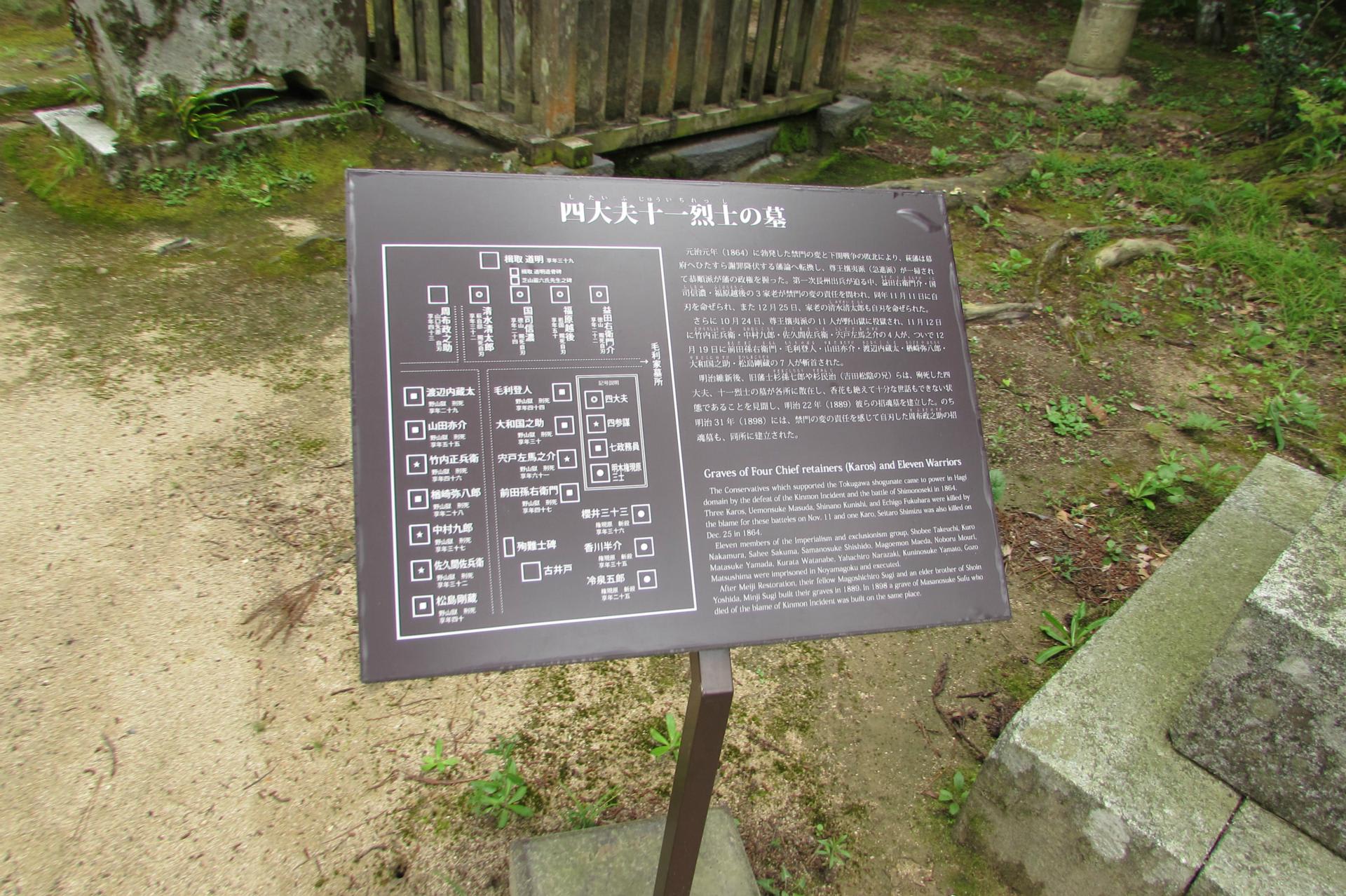

四大夫十一烈士の墓

「元治元年(1864)に勃発した禁門の変の際、幕府に謝罪の為、徳山で自刃した益田右衛門介、国司信濃、岩国で自刃した福原越後等三家老、反対派の為、萩野山獄で処刑せられた竹内正兵衛、中村九郎、佐久間左兵衛、宍戸左馬介、前田孫右衛門、毛利澄人、山田亦介、渡辺内蔵太、楢崎弥八郎、大和国之助、松島剛蔵等十一烈士、俗論党の為萩で自刃を命じられた清水清太郎、又幕府の萩藩征討の起因の責を感じ山口で自刃した周布政之助等、身を以て難に殉じた藩士の為、明治29年(1896)に建てられた慰霊墓所であります。」

次は旧湯川家屋敷に向かいます。

「黄檗宗の寺院で、山号を護国山という。元禄4年(1691)萩藩三代藩主毛利吉就が建立しました。吉就は若くして深く黄檗宗に帰依して、京都府宇治市、本山黄檗宗万福寺に範を求めて広壮な堂宇を建立し、萩出身の高僧慧極道明禅師を開山に迎えました。吉就の死後ここに墓所を営み、毛利氏菩提寺となりました。黄檗三叢林の随一と称せられ、文化年間の最盛時には全山塔40棟を数えた。」

拝観料は300円です。

山口県萩市椿東1647

map

総門(重要文化財)

「江戸中期の元禄6年(1693)建立、桁行三間、梁間二間、一重、切妻造段違、本瓦葺です。」

三門(重要文化財)

「江戸後期の文化9年(1812)建立、三間三戸二階二重門、入母屋造、本瓦葺、両山廊付、山廊 各桁行二間、梁間二間、切妻造、本瓦葺です。」

参道

月台

大雄宝殿(重要文化財)

「江戸中期の元禄11年(1698)に建立、桁行正面五間、背面三間、梁間四間、一重もこし付、入母屋造、本瓦葺です。」

鐘楼(重要文化財)

「江戸中期の元禄9年(1696)頃の建立、桁行三間、梁間一間、一重二階もこし付、入母屋造、本瓦葺、もこし桟瓦葺です。」

庫裏

魚鼓

大方丈玄関

大方丈

書院玄関

四大夫十一烈士の墓

「元治元年(1864)に勃発した禁門の変の際、幕府に謝罪の為、徳山で自刃した益田右衛門介、国司信濃、岩国で自刃した福原越後等三家老、反対派の為、萩野山獄で処刑せられた竹内正兵衛、中村九郎、佐久間左兵衛、宍戸左馬介、前田孫右衛門、毛利澄人、山田亦介、渡辺内蔵太、楢崎弥八郎、大和国之助、松島剛蔵等十一烈士、俗論党の為萩で自刃を命じられた清水清太郎、又幕府の萩藩征討の起因の責を感じ山口で自刃した周布政之助等、身を以て難に殉じた藩士の為、明治29年(1896)に建てられた慰霊墓所であります。」

次は旧湯川家屋敷に向かいます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます