2024年1月4日、お参りしました。

由緒書より「御祭神は火産霊命(ほむすびのみこと)。創建の年代は詳かではないが、1617(元和3)年、及び1741(寛保元)年の棟札や、1857(安政4)年の鎌田村鑑によると、当神社の神霊は、当初伊豆国上大見村原保の地より、鎌田字御幣畑に遷され、愛宕神社として祀られていたが、天正年間(1573~1592)御幣畑から現在地伊豆ケ木(厳神垣)に遷され、来宮明神と共に合祀され、1869(明治2)年に社名を火牟須比(ひむすび)神社と改称、1874(明治7)年5月村社に列し、以来鎮火、防火の神として信仰されている。」

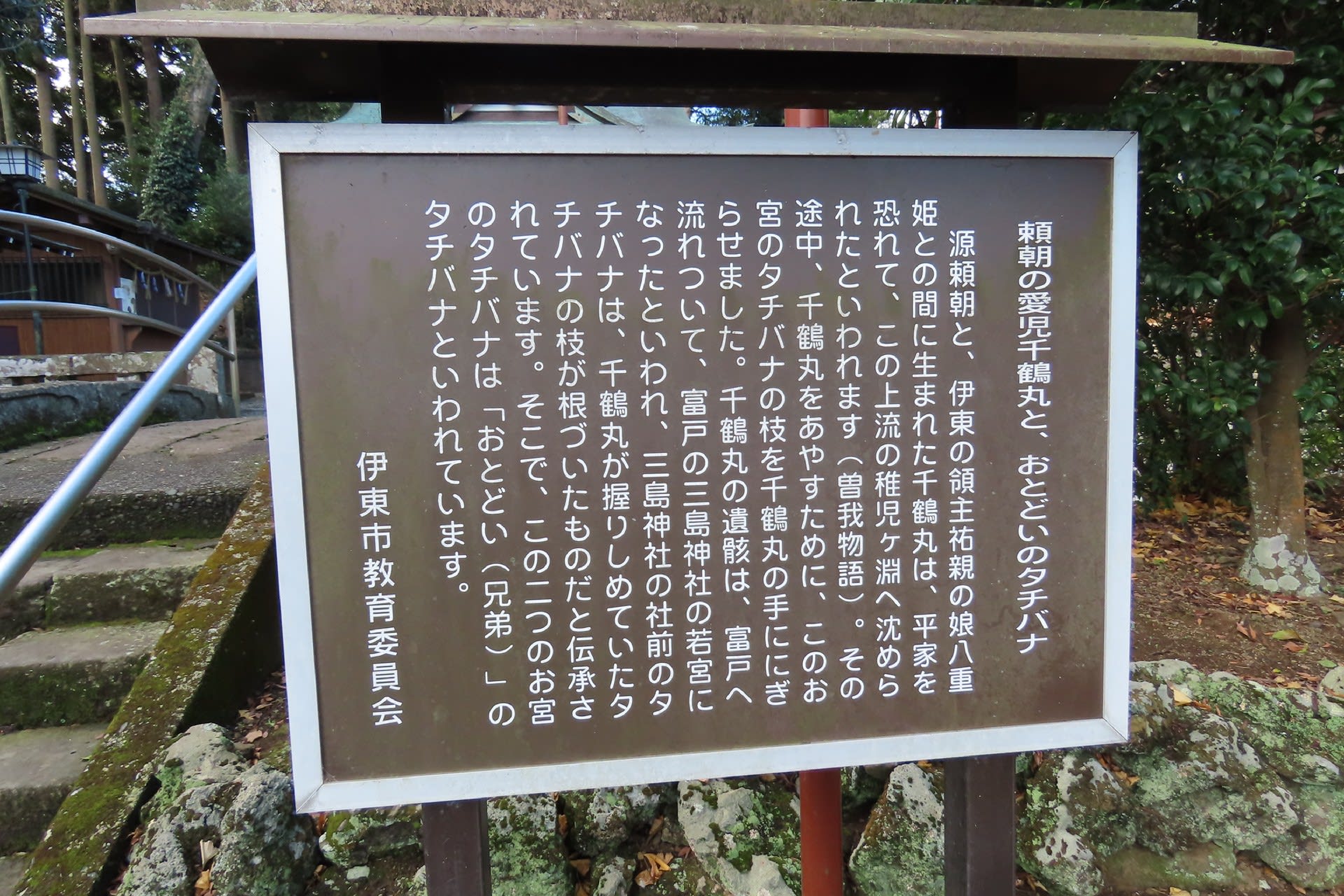

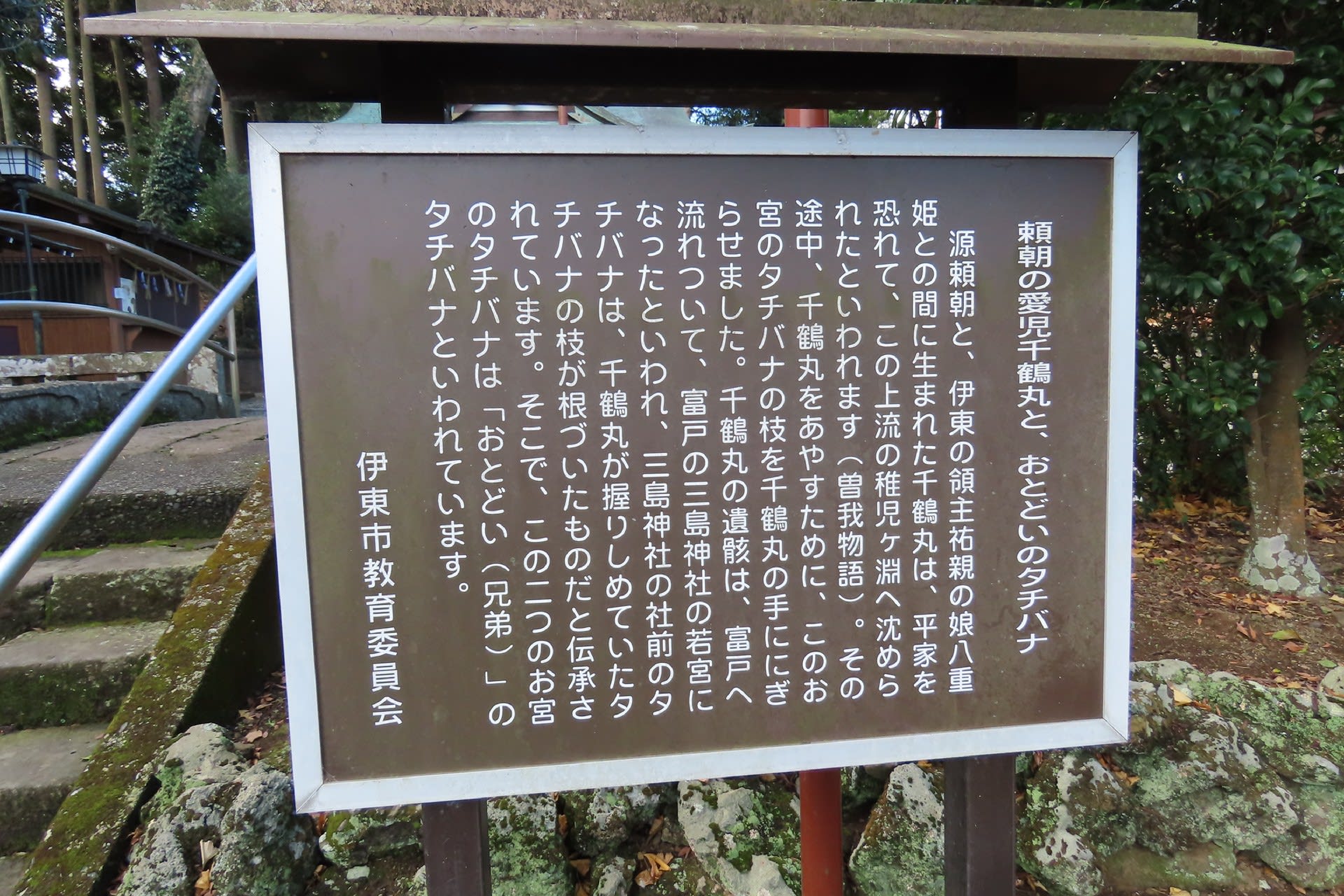

頼朝の愛児千鶴丸と、おとどい(兄弟)のタイバナの説明書

静岡県伊東市鎌田751

map

鳥居

手水舎

拝殿

本殿

末社

由緒書より「御祭神は火産霊命(ほむすびのみこと)。創建の年代は詳かではないが、1617(元和3)年、及び1741(寛保元)年の棟札や、1857(安政4)年の鎌田村鑑によると、当神社の神霊は、当初伊豆国上大見村原保の地より、鎌田字御幣畑に遷され、愛宕神社として祀られていたが、天正年間(1573~1592)御幣畑から現在地伊豆ケ木(厳神垣)に遷され、来宮明神と共に合祀され、1869(明治2)年に社名を火牟須比(ひむすび)神社と改称、1874(明治7)年5月村社に列し、以来鎮火、防火の神として信仰されている。」

頼朝の愛児千鶴丸と、おとどい(兄弟)のタイバナの説明書

静岡県伊東市鎌田751

map

鳥居

手水舎

拝殿

本殿

末社