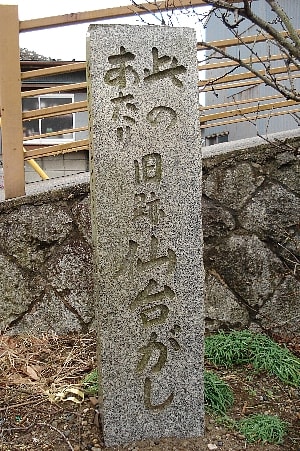

千葉県潮来の仙台がし

「地理」というか、本やその他のメディアに記述されているもの及びそこから想像できる、あるいは実際に見物できる、地理上のランドマークや河川や山や海に対して、どういう風に捉えているかということね。

当然自分が生まれなかった場所に今行くことはできるから、実際どうであるかなんていっしょうけんめい、その場に行けばわかる。マンセー!。その現地にある石碑はあくまで石碑であるが歴史的存在でしかありえない石碑を抱くその地理的条件を、おいらに雄弁に物語ってくれる。でもまーそれを人々は石碑として記録し、そこからまた目の前にはない過去の人の生活を想像すべく石に記憶を託すのであった、そういうことが積み重なってなんとなーく「歴史」を抱く地理と呼ばれる感じのものになっていく。地理は科学か人文かというような話があるが、自然地理学と人文地理学があって、デーガクによってその所属が理学部であったり人文系学部であったりする。教科書の記述も含めて。

おいらの「地理」に対する見方も自然地理とずんもん地理の両方に渡る。まあ要するにミーハーである。 ただし、地理探訪は、旅費がかかるので、ご近所に限られる。

今回は千葉県・潮来の仙台・伊達家の米やぐら跡地。筑波山麓から車で1時間ほど。この仙台がしは太平へ利根川が流れ出るあたりにある潮来にある。つまりは、江戸時代仙台から江戸に米を送るため外洋船からここ潮来の仙台伊達家の米倉に米をいったん収納したのである。収納された米は小船に移し変えられ、利根川を通って、江戸まで運ばれた。

【恐るべき! 地理修正主義者!】

川の流れこそ地理マニアの第一級の関心事である。それを勝手に改竄しちゃう奴がいる。それも、この豊葦原の瑞穂の国ぬっぽんの最大級の、坂東太郎の異名を持つ利根川の流れをである。

徳川家康

である。

-利根川東遷-

坂東太郎さんこと利根川は江戸時代より昔は今の東京湾に流れ込む川だった。暴れ者で名高い坂東太郎さんが後に江戸となる地域を暴れ回っていた。とても街が出来るものではない。だから、家康はその流れを太平洋に切り替えた。現在の銚子が河口となる利根川である。家康は坂東太郎を退治して江戸を簒奪したと言える。

流れが変わった江戸時代の利根川は銚子からの水運に利用される。潮来は銚子の河口からやや上ったところである。たぶんここらあたりまで、外洋船が上ってこれたのだろう。だから、東北諸藩は自領から江戸に運ぶ米の倉を潮来に建てた。上記画像は千葉県潮来にあった仙台伊達家の米倉跡と船が接岸する「かし」(河岸)とその周辺である。