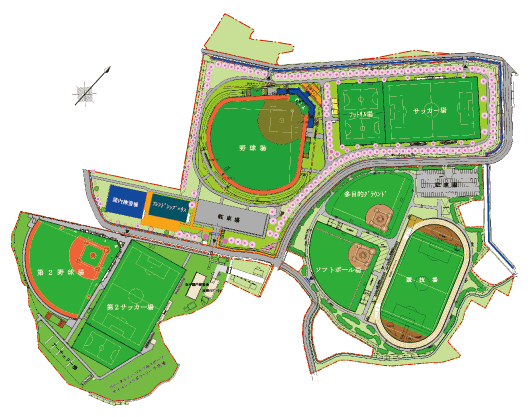

東京国際大学坂戸キャンパス

東京国際大学坂戸キャンパスは総合スポーツグラウンドとなっています。約17万㎡、それは東京ドーム4個分という広大な敷地であります。

公式試合ができる野球スタジアムは大学野球のメッカ神宮球場に合わせた仕様となっている。その他第二野球場、多目的グランド、そして屋内練習場があります。

ソフトボール場は、内野は特殊な混合土で、外野は人工芝の本格的なソフトボール専用球場。

サッカー場は3面あり、日本サッカー協会公認の人口芝グランドで国際公式試合も行うことができる。その他フットサルコートも3面ある。

ゴルフ練習場は、全22打席の全天候室内ゴルフレンジで、室内中央にはオーガスタ12番ホールを模したグリーンと白砂のバンカーが設置してある。

陸上競技場は、一周400mのトラック6レーンを備え、青色の全天候舗装が施されている。インフィールドは人工芝サッカー場となっている。6基の照明塔を備えている。クロスカントリーはウッドチップを敷いた700mのコースで、アップダウンのある走路を利用したランニングなどの多彩なトレーニングが可能。主に駅伝部の練習に使用されている。箱根駅伝などの出場も果たしています。

その他、アーチェリー場、フレンドシップハウスがある。トレーニングジムとして、硬式野球部用、サッカー部用、女子部(サッカー、ソフトボール)用の3ヵ所が設置されている。

スポーツ選手のための強化クラブ寮として、第1硬式野球部寮、第2硬式野球部寮、サッカー部寮、女子ソフトボール寮、駅伝部寮などが完備している。これだけ立派な設備が完備されているので、各種目で実績を挙げてもらいたいと思います。

愛宕神社の出世の石段

港区虎ノ門に愛宕山があります。25.7mの標高が記録されていて天然の山としては東京23区内最高峰となっています。鉄道唱歌の1番の歌詞にも出てきます。

勝海舟が西郷隆盛と会談をした後にこの愛宕山に登り江戸城と江戸市中を見せたことにより江戸城への襲撃を撤回して「無血開城」となったとのエピソードがあります。

愛宕山の頂上には愛宕神社があります。水戸の浪士たちはこの神社に集合して井伊直弼大老の襲撃成功祈願をしてから桜田門へ向かったと石碑に記述されてあります。

愛宕神社「男坂」の急な石段は86段あって「出世の石段」と呼ばれています。江戸時代、増上寺参拝の帰り、三代将軍の徳川家光が愛宕山上にある梅が咲いているのを見て、「梅の枝を馬で取ってくる者はいないか」と言ったところ、讃岐丸亀藩の家臣である曲垣平九郎が見事馬で石段を駆け上がって枝を取ってくることに成功し、馬術の名人として全国にその名を轟かせた話は講談などで語られております。

この石段はとても急な勾配となっていて、歩いて登っても途中で振り返ると足がすくんでしまいます。

雪の降ることの少ない東京ですので、雪が積もった翌日は三宅坂へ行って皇居の雪を見に行くことにしています。

桜田門は江戸時代に井伊大老が江戸城に登城する雪の朝、水戸浪士に襲撃された場所です。雪の桜田門を見るとここが現場であったのかと感慨深いものがあります。

桜田門からは国会議事堂がよく見えます。桜田濠の三宅坂から見る皇居の雪はとても美しく樹木と白い雪はまるで墨絵を観ている錯覚を起こさせてくれます。東京で雪が降った時は一番美しい景色であると自分の中で決めています。自然が描く美しさに堪能する至福のひとときです。

国立劇場は閉鎖されて新しい高層ビルが建設されてリニューアルするようです。半蔵門は厳重に警備が整っています。そこからは半蔵濠となります。ここは公園となっていて桜の花見の名所です。英国大使館を通ると千鳥ヶ淵の交差点です。そこから代官町通りの土手に上がり歩いていくと千鳥ヶ淵の上を通る首都高速道路が下に見えます。土手を降りると国立近代美術館工芸館の建物が昔の面影を残しながら重厚に見えます。

東京国立近代博物館を通り竹橋を渡ると毎日新聞社があります。ビルの中を通過して出ると大正十四年に竣工をした一ツ橋があり、渡っていくと左側に如水会館、右側に学士会館と由緒ある建物があります。

神保町まで雪道を散策してきました。

雪の桜田門

江戸城跡の碑

皇居の樹木と白い雪

千鳥ヶ淵(代官町通り)の土手の雪

国立近代美術館工芸館

受付けの人が来館者の所在地をアンケートしておりました。古河市内であるか、市外からの訪問者であるか聴いておりました。

徳川泰明館

豊島区目白三丁目を散策していると、大きな屋敷が見つかります。徳川家の屋敷であります。

TAMC(東京アマチュアマジシャンズクラブ)の元会長の多湖輝先生は、学生時代は目白の徳川家で書生として過ごしていて、そこで定期的に開催されるマジック披露会を見ているうちに興味をもったのがマジックの始まりであると話していました。

そこは現在徳川黎明館として公開をされております。

1931年(昭和6年)、尾張徳川家第19代当主の徳川義親によって設立されました。現在、徳川美術館と徳川林政史研究所の管理・運営を行なっているほか、美術や林業に関する研究、一般への講座の開催や本の編纂などを行なっています。

現在、徳川黎明会では、東京都豊島区目白にある総務部の統括のもと、徳川美術館(愛知県名古屋市)、徳川林政史研究所(東京都豊島区)という2つの施設を置き、上記の目的を達するため、美術史・林政史の研究をはじめ、展覧会や各種講座の開催、所蔵史料の閲覧・公開など、多くの公益事業を展開しております。

現在の会長は尾張徳川家第22代当主の徳川義崇氏です。

会場が巣鴨地蔵通りにありますので、行くときにはとげぬき地蔵尊本殿(高岩寺)に寄り、洗い観音を清めてきました。

節分の集いでは、吉田英昭理事長ら役員たちが50名ほど集まった参加者に対して「ふくわうち!」と言って福豆を撒いていきます。

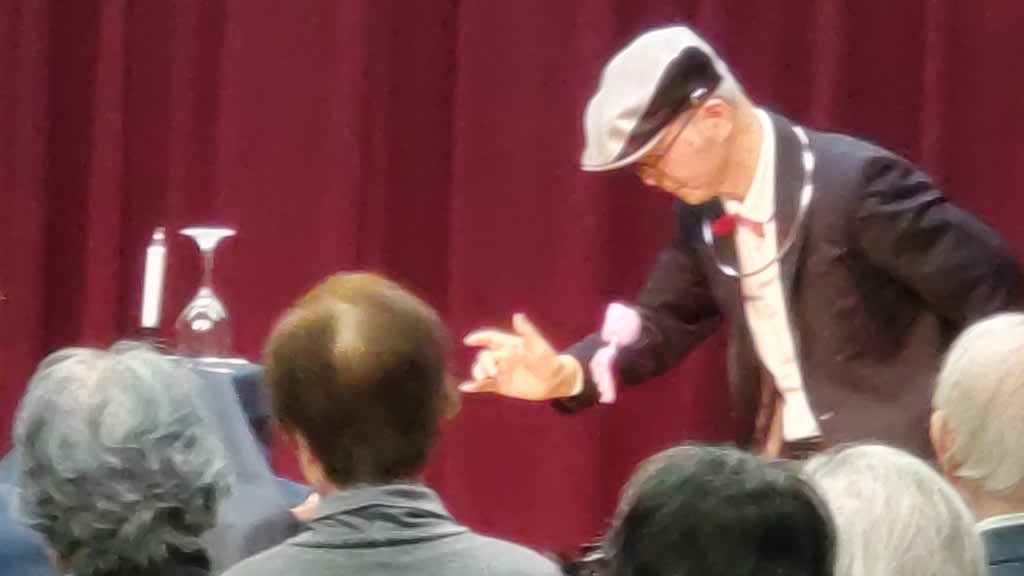

マジックは、中村紀典さんは「フローティングフラワー」「1万円札焼き」「2人の相性」などを演じて不思議さを出しておりました。観客はビックリする様子が伺えます。

自分は「ごちゃまぜ予言」「神田祭」「花かご出現」「8に集まる魔方陣」などをトークを交えながら演じました。

今回の出演に向けてTAMCの牧原俊幸ボランティア委員長が詳細にわたり区民ひろば清和のスタッフと打合せをしていたので、準備が完璧に整っておりました。スタッフの方たちもマジック披露をとても喜んでおりました。

終了後、中村紀典さんと巣鴨駅前のコメダ珈琲店に入り、本日の反省点やTAMCの発表会、研修などについて意見交換をする懇談の場がお店名物の「シロノワール」を食しながら設けられました。

今年は各所でのボランティアマジック出演の依頼も多くなりそうです。

依頼されたところには、事前打合せを行い、万全の態勢で臨んでまいります。

中村紀典さんの「フローティングフラワー」

節分の集いの「豆まき風景」

とげぬき地蔵尊の「洗い観音」

コメダ珈琲店の「シロノワール」セット

友人の白鳥智佐子さんが出場する案内がありましたので、観覧してきました。

白鳥智佐子さんは、第一部では、和服で「温泉芸者」(昭和38年、越純平作詞作曲、歌手五月みどり)を披露していました。第二部では、洋装ドレスで「港の見える丘」(昭和22年、東辰三作詞作曲 歌手平野愛子)を歌っておりました。歌謡教室に通っているので、とても上手に落ち着いて楽しみながら歌っている様子が伺えます。

第一部は22曲、第二部は23曲の披露がありました。二部の最初は観客も一緒に歌うコーナーが組み込まれていて「早春賦」「高原列車は行く」「青い山脈」の3曲が披露されていました。

昭和歌謡の流行歌の披露でありますので、会場は年配客の多くの人で満席の盛況でした。ライブで聴く歌謡曲は馴染みがありとても楽しむことが出来ました。

白鳥智佐子さんの「港が見える丘」

プログラム

観客と一緒に歌うコーナー

いせ源の銀ダラ西京焼き御膳

(いせ源について)

江戸は末期の天保元年(1830年)、京橋三丁目で初代にあたる立川庄蔵が「いせ庄」というどじょう屋を始めました。

その後、2代目立川源四郎が店を神田連雀町(現神田須田町)に移し、店名も「いせ庄」の‘いせ’と「源四郎」の‘源’を合わせ、「いせ源」と改名しました。

あんこう料理の専門店として暖簾を掲げておりますが、当時はあんこう鍋の他にも、よせ鍋、かき鍋、白魚鍋、ねぎま鍋等々、様々な鍋料理を提供していました。

しかし、あんこう鍋に人気が集中するようになり、大正時代の4代目立川政蔵の時にあんこう料理専門の店となりました。

以来、東京で唯一のあんこう料理専門店として親しまれておりますが、あんこうの獲れない夏場(7月〜9月)は創業以来のどじょう料理を始め、鰻、鮎など旬な魚料理を出しています。

店舗建物は、大正12年の関東大震災による全焼後、昭和5年に建て直したものです。幸運にも戦災を免れ、今も当時と変わらぬ昔ながらの風情を残しております。