10月も終わりに近づき、日本もアメリカもプロ野球はポスト・シーズンに突入している。大リーグでは、ドジャースがナショナル・リーグのプレーオフを勝ち抜き、ワールド・シリーズ進出を決めた。大谷翔平も熱望していただけに、歓びもひとしおだろう。ワールド・シリーズに出たいが為にドジャースに移籍したようなもんだし。で、そのワールド・シリーズの第1戦は今日ドジャー・スタジアムで行われ、ドジャースはヤンキースにサヨナラ勝ちを収めてまず1勝。大谷はチームが勝ってから22分後には球場を後にして帰宅したそうな(笑)

日本のプロ野球は、ご存知の通り、パ・リーグはソフトバンク・ホークス、セ・リーグは読売ジャイアンツの優勝でレギュラー・シーズンを終了(ちなみに、我らが中日ドラコンズは、チーム史上初の3年連続最下位←しつこい?^^;)、ホークスはクライマックス・シリーズ(以下CS)を順当に勝ち抜き、日本シリーズ出場を決めたが、セ・リーグのCSは大波乱、シーズン3位の横浜ベイスターズが、2位の阪神タイガースと優勝のジャイアンツを破って、日本シリーズ出場を決めてしまったのである。ベイスターズとしては7年振りの日本シリーズ、あの時もシーズン3位からCSを勝ち抜いての”下剋上”だった。そういえば、その7年前も日本シリーズで対戦したのはホークスではなかったかな。7年振りの”下剋上”、そして雪辱なるか。

正直言うと、今回のセ・リーグのCSはちと複雑で(笑)、僕は今でもCS反対派で、リーグ優勝チームが日本シリーズに出るべき、と思ってるもんで、基本的にCSでは優勝チーム、つまり今年ならジャイアンツを応援するのである(ドラゴンズがCSに出場した場合を除く・笑)が、一応アンチ・ジャイアンツなもんで、ジャイアンツの試合では、常に相手チームを応援する、というのが染みついていて、今年は、そのせめぎ合いの中で、CSを見ていたのである。いやいや、どっちに転ぶべきか、ずっと迷ってるうちにベイスターズが勝ってしまった(笑)

という訳で、ジャイアンツは気の毒だったけど、今日、日本シリーズは開幕し、まずはホークスが5-3で勝ち。9回表終了時点で5-0と、ホークスのワンサイドゲームで終わるかと思いきや、ベイスターズも9回裏に反撃、3点返して明日以降に繋げたと言っていいだろう。2戦も楽しみだ。

閑話休題。

最近買ったCDから(唐突)

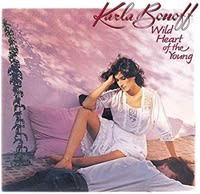

ウエスト・コースト系シンガー・ソングライターのカーラ・ボノフの通作3作目。1982年発表。「パーソナリィ」がTOP30に入るヒットとなり、この頃は結構注目されてたように思う。もともと、日本では人気ある人だったけどね。ジャケットも意味深とか言われてて(笑)、横たわってる男はグレイ・フライ説もあった(爆) なんでか知らんけど。ちなみに、本作にはウェスト・コーストの有名どころが多数参加しているが、グレイ・フライの名前はない(笑)ドン・ヘンリーはいるけど。

という訳で、カーラ・ボノフである。この人、才能あると思うし、なかなか美人だし、もっと売れても良かったのでは、なんて思うけど、なんか地味な印象で、日本はともかく、アメリカでは、リンダ・ロンシュタットの曲を書いた人程度の認識しかないのかも。残念だ。本作も実に素晴らしい内容で、シングルの「パーソナリィ」以外は自作曲だが、相変わらず、良い曲が並んでいる。いわゆるキラー・チューンというのが少ないので、そこが大ブレイクに繋がらなかった理由なのだろうか。でも、どの曲も水準以上で、聴くほどに引き込まれていく曲ばかりである。「香りはバイオレット(Please Be The One)」とか「ウォーク・アウェイ(Just Walk Away)」とか。確かに地味かもしれないけどね、そこがいいのだよ。カーラ・ボノフの場合。

自作でない「パーソナリィ」は、1978年にジャッキー・ムーアという人が出した曲のカバーな訳だが、この曲がソウルっぽい雰囲気で、ハイ・サウンドっていうんですか、アル・グリーンの曲とかで聴かれる、サビで2拍目或いは4拍目に入るオルガンが実に良い(理解してくれる人がどれくらいいるのか?笑)。この曲の印象もあるのか、全体的にウェスト・コースト風だけどちょこっとソウルの香りもするAOR的な雰囲気になっている。聴きやすくていいと思う。今さらだけど、もっと評価されていい人だ。

続いて、

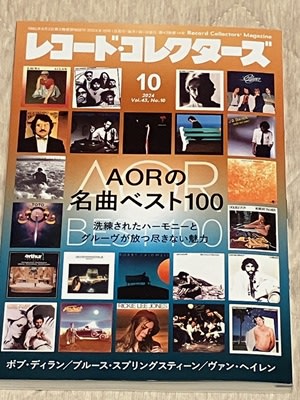

もちろん、こないだネタにした、レコード・コレクターズのAOR特集の影響である(爆) ドゥービー解散後、ソロ活動を始めてからのヒット曲を集めた編集盤だ。80’sファンにはお馴染みの、ジェームズ・イングラムとの「Yah Mo B There」、パティ・ラベルとの「On My Own」も入ってるけど、個人的な白眉はなんといってもソロ第一弾の「I Keep Forgettin'」でしょう。名曲である。展開の少ない曲だけど、ジェフ・ポーカロがかなり凄いプレイをしてるので、聞き逃さないようにね(笑) タイトルの「Sweet Freedom」はロッド・テンパートン作、当時の新曲だったみたい。

これ以外にも、ケニー・ロギンスとの共作・競作である「I Gotta Try」やアレンジがたまらん「That's Why」とか、マイケル・マクドナルドの独特のボーカルやキーボード主体の都会的雰囲気のサウンドも十二分に堪能出来て、ほんと聴いてて楽しい。80’sの雰囲気満載だし。それだけに、ドゥービー時代の「What A Fool Believes」はここに収録する意味はなかったと思う。

で、最後に、

ご存知の通り、ドゥービーは1982年にフェアウェル・ツアーを行って解散した。その際のライブ盤である。僕は、このフェアウェル・ツアーの映像を、後年テレビで見たのだが、和気藹々とした良い雰囲気で、解散するバンドとは思えなかった。このライブ盤もそんな雰囲気。いわゆるトム・ジョンストン期の曲も結構やってるし、各メンバーたちがリード・ボーカルも担当したりして、巷で言われていたような、マイケル・マクドナルドが牛耳るバンドという雰囲気は全くない。むしろ、パット・シモンズの方がバンドもステージも仕切ってた感じで、結局ドゥービーはパット・シモンズだったのだ、と知らされたような気がした。

その映像とライブ盤は、多少内容が違ってて、映像で見た「スイート・マキシン」が実にカッコいいのだが、ライブ盤には残念ながら未収録。前述したように、パット・シモンズが歌にギターにMCに大活躍だが、もう一人のギタリスト、ジョン・マクフィーがなかなかに芸達者で、曲によってはフィドルも弾いたりなんかして、パット・シモンズの良き相棒って感じ。「ブラック・ウォーター」なんて素晴らし過ぎて涙出そう。「ドゥービー・ストリート」「ホワット・ア・フール・ビリーブス」といった、自作曲を歌う時以外はマイケル・マクドナルドはバッキングに徹していて、あまり目立ってないけど、それが却ってバンドの結束を窺わせたりなんかして、まぁとにかく良い雰囲気である。

バンドの音もいい。この頃のドゥービーは、AOR的な方向に行ってたけど、ここで聴けるドゥービーの音は、決して軟弱ではなく、かといって荒っぽい訳でもなく、ややソフィスティケイトされていながら、ロックバンドらしいノリは残している感じ。思ったほどキーボード主体でないのが良いのだ。ツインドラムもちゃんと生かしているしね。皆さん安定したテクニックの持ち主でもあるし、素晴らしい演奏が聴けるライブ盤なんである。

という訳で、実はこの時期のドゥービーって、結構好きだったりする。再結成後は全く興味の対象外だったもんで分からないけどね^^;