遠野市附馬牛町東禅寺地内、大寺とよばれる場所に盛岡南部氏第13代南部守行の墓と伝えられる場所がある。

かつては大寺院といわれ、遠野郷内にいくつもの末寺を従えていた臨済宗大宝山東禅寺が存在していた寺院跡至近の山野にその墓地は存在している。

遠野郷内の城館跡探訪の際に共に探訪していただいた八戸の藤九郎さんを、ここ南部守行の墓もご案内したことがあったが、即、よくいわれる十三塚というものではないでしょうか?・・・と見解をいただいたことがあった。

以前から気になっていたこと、私自身、郷土史関連をはじめた当初から気になっていたのですが、伝説的に語られ、北奥羽に覇権を築いたかのように語られる、まさに南部氏歴代の中での巨人、第13代といわれる南部守行の存在でもありました。

そして、その南部守行は永享9年(1437)と一応伝えられますが、遠野へ軍勢を率いて来援、気仙勢、大槌勢に攻められた孤立無援となっていた遠野横田城の阿曾沼秀氏を救援、大勝利を得、そのまま大槌城を攻めるも、流れ矢に当り、陣没したとされ、その遺骸は大槌町金沢で火葬され、遺骨は遠野の東禅寺に葬られたと伝えられている。

このような所伝もあり、遠野に関係ある南部守行、遠野(八戸)南部氏を主に調べている我身ながらも、盛岡(三戸)系の南部守行、どこか親しみを感じ、贔屓目にみていた武将でもあります。

しかし、南部氏の調べが進むにつれ、南部守行は実在の人物だったのか、彼の輝かしい事績はホントだったのか、それよりも史実として遠野に本当に来たのだろうか、そんな疑問が湧き上がってきておるのも事実でもあります。

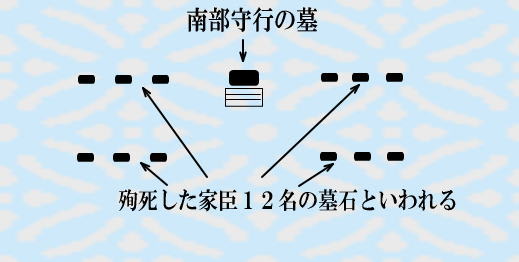

南部守行の墓

○十三塚

全国的にみられるということですが、東北地方でも数多くみられ、中世期における合戦等で討死にした武士13名を埋葬地或いは供養した場所との伝承があるようです。

また道祖神関係や仏教的な要素も含まれたところもあるとかで、他に十三坊、十三人塚、十三壇、十三森・・・等、呼ばれるともあります。

12プラス1・・・・○○○○○○ ● ○○○○○○

上記のような塚の列の形状が多いそうですが、南部守行の墓の場合は墓石、墓碑

でもありますが、墓石等は13個確認できる。(文字は確認できない)

2段の配列となっており、下段に6基、上段に7基、上段中央の1基は大きな墓石となっている。

十三塚の伝承は明治、大正期でもみられたと言いますが、その多くは中世期が発祥で江戸期には廃れていったともいわれます。

まさに南部守行が大槌での合戦で戦傷死、そしてその名は伝えられていないが、12人の家臣達が殉死したと伝えられること、十三塚に伝わる内容に合致することでもあり、ますます十三塚である可能性、後に伝承が付けられた可能性が高くなっている昨今でもあります。

ただし十三塚は、発掘してもほとんどは何も出てこないといわれ、埋葬地、供養のためという伝承がどのような形で語られてきたかは、不明でもあります。

2段下部の墓石

下部、上からみて右3基

下部、上からみて左3基

上段の墓石・・・・上からみて左3基

上段の墓石、中央より右側

遠野における十三塚伝承は実は確認されない、柳田國男による十三塚調査では遠野小友の十三坊のみが記されているが、記憶が曖昧で未確認ながら北上市史に十三塚の項目があって、その中で遠野市附馬牛町に存在(上閉伊郡志)とあったような・・・しかし上閉伊郡志を確認するも見つけ出すことはできなかった。

○南部守行について

陸奥南部氏中興の祖とも語られ、第13代当主。

大膳太夫、陸奥守に任じられ、津軽に秋田に、そして遠野に遠征して、北奥羽での南部氏の覇を確立した武将として語られる伝説の人物でもありますが、これは戦国期における三戸南部氏の事績と混同した可能性大であり、そのほとんどの史料は江戸期に書かれた内容でもあり、何よりも陸奥守となって威を唱えたということは資料的には証明されておらず、陸奥守任官に係る古文書は偽物説もある・・というか偽物の可能性大ともされる。

また、遠野へ軍勢を率い、大槌で戦死は享年79歳ともいわれる。

人間50年といわれていた時代、当時としてはかなりの高齢、しかも史料的には北奥羽各地で安東氏と争っていたのは八戸南部であり、秋田刈和野の陣、ここでは南部守行の友軍として八戸氏は出陣したことになっていますが、この時代、刈和野辺りには八戸氏の領地があったことは明らかで、南部惣領は八戸南部氏であったこと、三戸南部、すなわち南部守行が実在の人物だったとしても、北奥羽に軍勢を差し向けたり、各地に出陣するほど大きな勢力でなかった可能性が極めて高いと思われます。

まさに江戸期に意図的に作られた所伝、南部守行の墓といわれる存在も怪しい方向へとなってきておりますが近在に存在した東禅寺のこと、東禅寺盛岡移転に関る事柄等、調査研究すべきことが結構ございます。

南部守行の墓の存在を完全否定するものではございません、明治~太平洋戦争期まで南部伯爵家から大萩の某御宅には、墓の管理費として毎年金銭が届けられていたといわれます。

その名目は桜森神社祭祀料であったこと、神社名と南部向鶴紋が染め抜かれた幔幕もあったという、・・・このことは大萩地区にてお話しを聴けば、それなりに明らかになることでもございますが、この話も含めて、別家サイトにてコラム的に掲載したいと考えております。

東禅寺歴

「南部氏之中祖大勝院殿前光緑太夫祖山祥高大居士之送葬耆則彼地也」

東禅寺由緒

「大勝院殿御墓所遠野附馬牛本寺地有之追腹之十二人之由申候得共十人之墓所有之」

かつては大寺院といわれ、遠野郷内にいくつもの末寺を従えていた臨済宗大宝山東禅寺が存在していた寺院跡至近の山野にその墓地は存在している。

遠野郷内の城館跡探訪の際に共に探訪していただいた八戸の藤九郎さんを、ここ南部守行の墓もご案内したことがあったが、即、よくいわれる十三塚というものではないでしょうか?・・・と見解をいただいたことがあった。

以前から気になっていたこと、私自身、郷土史関連をはじめた当初から気になっていたのですが、伝説的に語られ、北奥羽に覇権を築いたかのように語られる、まさに南部氏歴代の中での巨人、第13代といわれる南部守行の存在でもありました。

そして、その南部守行は永享9年(1437)と一応伝えられますが、遠野へ軍勢を率いて来援、気仙勢、大槌勢に攻められた孤立無援となっていた遠野横田城の阿曾沼秀氏を救援、大勝利を得、そのまま大槌城を攻めるも、流れ矢に当り、陣没したとされ、その遺骸は大槌町金沢で火葬され、遺骨は遠野の東禅寺に葬られたと伝えられている。

このような所伝もあり、遠野に関係ある南部守行、遠野(八戸)南部氏を主に調べている我身ながらも、盛岡(三戸)系の南部守行、どこか親しみを感じ、贔屓目にみていた武将でもあります。

しかし、南部氏の調べが進むにつれ、南部守行は実在の人物だったのか、彼の輝かしい事績はホントだったのか、それよりも史実として遠野に本当に来たのだろうか、そんな疑問が湧き上がってきておるのも事実でもあります。

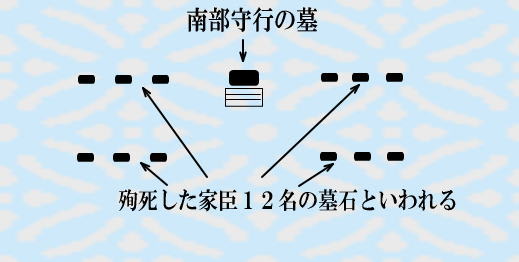

南部守行の墓

○十三塚

全国的にみられるということですが、東北地方でも数多くみられ、中世期における合戦等で討死にした武士13名を埋葬地或いは供養した場所との伝承があるようです。

また道祖神関係や仏教的な要素も含まれたところもあるとかで、他に十三坊、十三人塚、十三壇、十三森・・・等、呼ばれるともあります。

12プラス1・・・・○○○○○○ ● ○○○○○○

上記のような塚の列の形状が多いそうですが、南部守行の墓の場合は墓石、墓碑

でもありますが、墓石等は13個確認できる。(文字は確認できない)

2段の配列となっており、下段に6基、上段に7基、上段中央の1基は大きな墓石となっている。

十三塚の伝承は明治、大正期でもみられたと言いますが、その多くは中世期が発祥で江戸期には廃れていったともいわれます。

まさに南部守行が大槌での合戦で戦傷死、そしてその名は伝えられていないが、12人の家臣達が殉死したと伝えられること、十三塚に伝わる内容に合致することでもあり、ますます十三塚である可能性、後に伝承が付けられた可能性が高くなっている昨今でもあります。

ただし十三塚は、発掘してもほとんどは何も出てこないといわれ、埋葬地、供養のためという伝承がどのような形で語られてきたかは、不明でもあります。

2段下部の墓石

下部、上からみて右3基

下部、上からみて左3基

上段の墓石・・・・上からみて左3基

上段の墓石、中央より右側

遠野における十三塚伝承は実は確認されない、柳田國男による十三塚調査では遠野小友の十三坊のみが記されているが、記憶が曖昧で未確認ながら北上市史に十三塚の項目があって、その中で遠野市附馬牛町に存在(上閉伊郡志)とあったような・・・しかし上閉伊郡志を確認するも見つけ出すことはできなかった。

○南部守行について

陸奥南部氏中興の祖とも語られ、第13代当主。

大膳太夫、陸奥守に任じられ、津軽に秋田に、そして遠野に遠征して、北奥羽での南部氏の覇を確立した武将として語られる伝説の人物でもありますが、これは戦国期における三戸南部氏の事績と混同した可能性大であり、そのほとんどの史料は江戸期に書かれた内容でもあり、何よりも陸奥守となって威を唱えたということは資料的には証明されておらず、陸奥守任官に係る古文書は偽物説もある・・というか偽物の可能性大ともされる。

また、遠野へ軍勢を率い、大槌で戦死は享年79歳ともいわれる。

人間50年といわれていた時代、当時としてはかなりの高齢、しかも史料的には北奥羽各地で安東氏と争っていたのは八戸南部であり、秋田刈和野の陣、ここでは南部守行の友軍として八戸氏は出陣したことになっていますが、この時代、刈和野辺りには八戸氏の領地があったことは明らかで、南部惣領は八戸南部氏であったこと、三戸南部、すなわち南部守行が実在の人物だったとしても、北奥羽に軍勢を差し向けたり、各地に出陣するほど大きな勢力でなかった可能性が極めて高いと思われます。

まさに江戸期に意図的に作られた所伝、南部守行の墓といわれる存在も怪しい方向へとなってきておりますが近在に存在した東禅寺のこと、東禅寺盛岡移転に関る事柄等、調査研究すべきことが結構ございます。

南部守行の墓の存在を完全否定するものではございません、明治~太平洋戦争期まで南部伯爵家から大萩の某御宅には、墓の管理費として毎年金銭が届けられていたといわれます。

その名目は桜森神社祭祀料であったこと、神社名と南部向鶴紋が染め抜かれた幔幕もあったという、・・・このことは大萩地区にてお話しを聴けば、それなりに明らかになることでもございますが、この話も含めて、別家サイトにてコラム的に掲載したいと考えております。

東禅寺歴

「南部氏之中祖大勝院殿前光緑太夫祖山祥高大居士之送葬耆則彼地也」

東禅寺由緒

「大勝院殿御墓所遠野附馬牛本寺地有之追腹之十二人之由申候得共十人之墓所有之」