2018年01月25日

seafoodsource.com(サマリー仮訳 北海道機船漁業協同組合連合会 原口聖二)

[安定するスケトウダラの漁獲と明るい国際市場]

“American Seafoods”社の海外販売マーケティング担当副社長Rasmus Soerensenによると、アジアにおける高級すり身、ヨーロッパにおけるマダラの代替、そしてパン粉付製品の原体として、スケトウダラの国際市場における需要が強まっている。

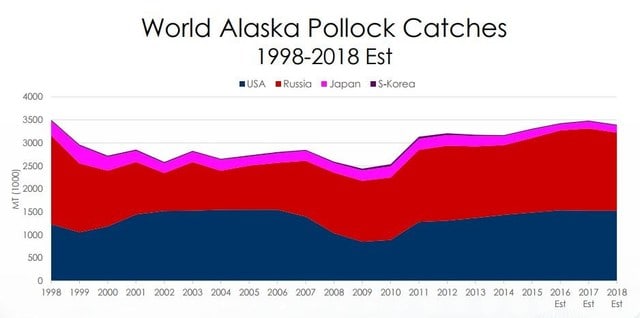

Soerensenは、フロリダのマイアミで開催された“Global Seafood Marketing Conference 2018”において、世界のスケトウダラの漁獲量が、2015年に320万トン、2016年に340万トンと推移し、“surprisingly stable,”「驚くべき安定」だと指摘した。

また、今年2018年についても、市場は安定した状態に保たれ、既存製品の人気が高まり、売上が増加するとの観測を加えた。

2015年、ヨーロッパの大手加工業者が財政難となったが、スケトウダラのブロック製品が、これに関わらず、国際市場に吸収されたことが、当該製品の強さを裏付けている。

このスケトウダラ製品のヨーロッパ市場での“dramatically”劇的な関心の背景には、マダラの代替として定着し、安定的に需要が強まっていることがある。

また、米国国内市場では、白身魚として競合するパンガシウスとティラピアが規制問題で輸入困難になり、昨年2017年の北米でのスケトウダラの消費は5%-7%上昇した。

更にアジア市場では、軽食、ファスト・レストランの成長によりスケトウダラの需要が伸びている。

例えば中国でもコイのすり身からアラスカ産のスケトウダラのすり身に需要が変化してきている。

Soerensenは、最近のロシアの生産体制の変化も指摘している。

ロシアは、漁業分野で自国に付加価値を残す政策をとっている。

これまでのH&G(ドレス)の洋上輸出体制から、国内加工業への原料供給、フィレ生産、そして国内市場の拡大を目標に漁船団の更新を進めており、外国市場への供給量は減少に向かうと予想されている。

(関連情報)

2018年01月21日 読売新聞

[冷凍ナマズ輸入急増 スケトウダラ似の食感]

白身魚の代表格となるスケトウダラや庶民に人気のサケが国内で記録的な不漁となっていることを背景に、「バサ」やノルウェー産サーモンなど代わりとなる白身魚の輸入が増えている。

値段に割安感があることから、スーパーなどの小売店で徐々に販売が広がっている。

バサはナマズの一種で、東南アジアが原産の淡水魚だ。淡泊な味ややわらかい食感がスケトウダラに似ており、ムニエルやソテーのほか、フライや鍋にもよく合う。主にベトナムで養殖され、1年足らずで出荷できるサイズに育つ。国内ではスケトウダラよりも卸売価格が2割ほど安いという。

日本の輸入は急増しており、東京税関によると、バサが99%以上を占める「冷凍ナマズ」の国内輸入量は、2017年1~11月が約5500トンと前年1年と比べても3割以上増えた。スーパーなどにバサの切り身を卸している、水産大手のマルハニチロは17年度中にバサを約1000トンと前年度より4割程度増やして輸入する見込みだ。

小売業界はバサの販売に力を入れる。流通大手のイオンは「パンガシウス」の名称で切り身4枚を300円程度で販売している。イオンの担当者は「バサなどは安定して調達できるメリットが大きい」と話す。