2025年02月19日

北海道機船漁業協同組合連合会内 一般社団法人北洋開発協会 原口聖二

[洋上風力発電と漁業 日本の経験#101 洋上風力 撤退の選択肢と道機船漁連の予見]

日本でも地球温暖化対策として洋上風力発電事業が推進される中、北海道機船漁業協同組合連合会(担当:常務理事 原口聖二)は、早い段階において、欧米で開発コスト上昇に伴う採算悪化の問題が顕在化していることや、施設建設に伴い漁業資源に悪影響が及ぶ可能性を改めて指摘し、これらに見合う導入意義があるのかと疑問を投げ掛けてきた。

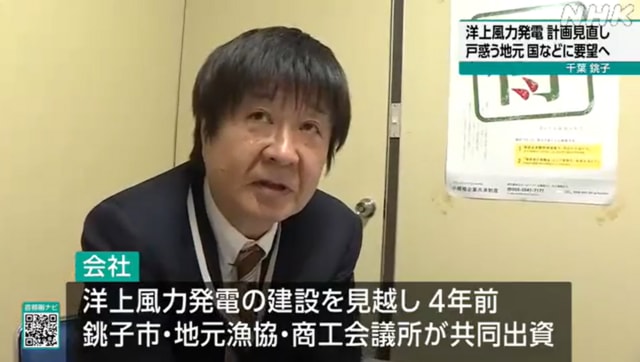

一方、銚子市では洋上風力発電の建設を見越して、主要産業の漁業に続く新たな産業を育てようと、4年前、市と地元の漁協、商工会議所が共同出資して新たな会社を設立していた。

2025年2月18日、NHKは銚子市が「洋上風力発電」事業継続に向けて国などに要望する方針を明らかにしたと伝えている。

千葉県銚子市の沖合で計画されている洋上風力発電について、事業を行う大手商社の「三菱商事」が計画の見直しを発表したことを受けて、地元の市などは、財政面での影響が大きいとして事業の継続に向けて国などに要望を行う方針としている。

銚子市の沖合では、三菱商事や中部電力の子会社などでつくる事業体が、国の公募を経て洋上風力発電の建設計画を進め、3年後、2028年の運転開始を目指していた。

しかし、三菱商事は今月6日の記者会見で、当初の想定よりコストが大幅に増加したとして計画をゼロから見直す考えを明らかにした。

銚子市では洋上風力発電の建設を見越して、主要産業の漁業に続く新たな産業を育てようと、4年前、市と地元の漁協、商工会議所が共同出資して新たな会社を設立した。

会社は風車のメンテナンスの業務を請け負うとともに、メンテナンスを行う作業員の人材育成にも取り組むとし、新年度からは高卒程度の人材の採用も予定していたとしている。

「銚子協同事業オフショアウインドサービス」の榊建志取締役は、「地元として戸惑っているし、大きなトラブルであることは間違いない。計画が遅れる分にはしかたないが、事業が行われるのかどうか見通しが立たない状況は勘弁してもらいたい」と話していた。

また、風車の建設が計画されている海域の近くでは、メンテナンスを行うための船や作業員の拠点となる港の整備が進められている。

市によりますと、千葉県と銚子市の負担額はあわせて50億円近くにのぼるということで、市などは発電事業が何らかの形で継続されるよう国などに要望する方針としている。

銚子市の越川信一市長は、今月14日の記者会見で「非常に大きな驚きとショックを受けた。港が整備されても洋上風力発電が始まらなければ費用を回収できず、財政的な影響が大きい。国の方で事業が立ちゆくように政策を考えてもらいたい」と述べた。

また、銚子市洋上風力推進室の八角貴志室長は、「継続性という意味では、現在の事業体でしっかりと事業を行ってもらうのがいいと思う。今後の再評価を市として見守りたい」と話していた。

2024年03月19日 日刊水産経済新聞

道機船連・原口常務が洋上風力発電推進に異議 コストや資源リスクが大

【札幌】日本でも地球温暖化対策として洋上風力発電事業が推進される中、北海道機船連の原口聖二常務は、欧米で最近、開発コスト上昇に伴う採算悪化の問題が顕在化していることや、施設建設に伴い漁業資源に悪影響が及ぶ可能性を改めて指摘し、これらに見合う導入意義があるのかと疑問を投げ掛けている。

原口常務が着目する一つは、洋上風力発電で先行する欧米で昨年来、開発業者の採算悪化や、事業計画の中止・修正が相次いでいる点だ。昨年11月、洋上風力事業最大手とされるデンマークの「オーステッド」は、米国ニュージャージー州沖の合計出力200万キロワット以上の大規模洋上風力発電プロジェクト2件の中止を発表。今年1月には英国、ノルウェーの企業が米国沖での共同プロジェクト(126万キロワット)の既存契約の終了を発表した。

さらに2月にはオーステッドがノルウェー、オランダ、スペインの洋上風力発電市場からの撤退や、世界規模での人員削減計画を明らかにした。

これらの背景には資材コストや金利上昇、施設部品の供給網の混乱などで開発業者の利益が圧迫されていることがあり、カーボンニュートラル実現への切り札と期待される洋上風力発電事業の環境が悪化している。原口常務は、現状では「漁業分野を含め、満足な補償に対応がなされるのか、甚だ疑問」との認識を示す。

英国、米国では政府が洋上風力発電事業の入札条件を見直すなど、開発コスト上昇への対策を打ち出す例も出ているが、公的支援の拡大は実質的に消費者負担の増加につながる問題をはらむ。

「有望な区域」にスケソウ産卵場

さらに原口常務は風車など発電設備の建設工事に伴う、漁業資源への影響を危惧。米国の海洋大気庁(NOAA)などがまとめた洋上風力発電開発の影響に関する報告書では、発電設備の海底への建設工事(くい打ち)の際に生じる強烈な衝撃音が現場近くの魚類に衝撃を与えることや、建設終了後もしばらくの間、魚が現場近くを避け続ける可能性があること、稼働中のタービンの騒音がタラの産卵行動に支障を及ぼす可能性があることなどが指摘されている。また、ノルウェーの海洋研究所は送電施設(ケーブル)が放出する磁場がハドック(コダラ)の幼魚の移動能力を低下させ、捕食される機会を増やす可能性をリポートしている。

道内では洋上風力発電の「有望な区域」として、日本海側の5区域(石狩市沖、岩宇・南後志沖、島牧沖、檜山沖、松前沖)が位置付けられているが、原口常務はこれら海域の多くに、漁業者が資源回復に向けて管理に取り組んできたスケソウ日本海系群の産卵場が含まれることを挙げ、資源への悪影響や加工・流通過程で生まれる地域経済効果の損失への懸念を表している。

さらに、海外では洋上風力発電が地方自治体の漁業当局以外の部局主導の「拙速な取り組み」により導入され、漁業現場との軋轢(あつれき)につながっている例があること、国内でも漁村内で世代の違いなどによって洋上風力発電に対する賛否が分かれ、地域分断の種となることを挙げて問題視。肝心の洋上風力発電による二酸化炭素(CO2)削減量も、世界の総排出量に占める比率は45万キロワット規模の施設の場合でもごくわずかとの試算があることを紹介しながら、「多くのコストやリスクを犠牲にしてまで洋上風力を推進する意味があるのか」と、改めて問題提起している。

2025年02月19日

北海道機船漁業協同組合連合会内 一般社団法人北洋開発協会 原口聖二

[ロシア 水産養殖飼料・スモルトの国産化を進捗させる]

ロシア漁業庁は、昨年2024年、国内水産養殖場の飼料需要の約25%、スモルトの15%が国産で供給され、当該セクターの輸入代替が進捗していると発表した。

昨年2024年、ロシアの水産養殖飼料の生産量は5万1,400トンで、前年2023年比19%増となった。

2022年まで、ロシアのサーモン養殖事業需要飼料の90%を輸入に依存していた。

ロシアでは2023年に、水産養殖飼料生産施設の建設と近代化にかかる直接資本コストの一部を補償する追加の国家支援が導入されている。

同庁は2030年までに水産養殖飼料の生産量を年間25万トンまで拡大させる計画をしている。

サーモンのスモルトについては、2021年まで、約98%を輸入に依存していた。

同庁は2030年までに、ロシアの養殖サーモン向け飼料の90%、資材の80%を国産に置換することを目標にしている。