今日は娘を実家に預けて、夫婦でお稽古場の初釜に行ってきました

例年だと1月の第一土曜日に初釜を行っていましたが、今年は第一土曜日が三が日

だということで、一週間ずらして第二土曜日に行われました

娘がいるので普段のお稽古やお茶会は夫と交代で行くのですが、初釜だけは毎年

夫婦揃って参加することにしています

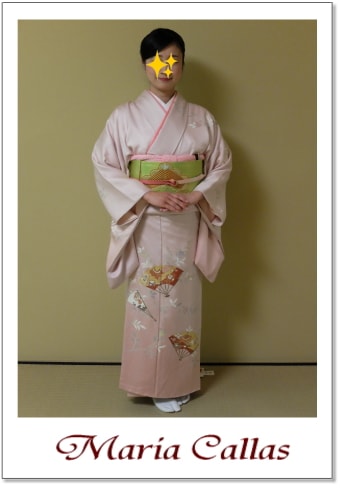

例年初釜では訪問着を着ていましたが、今年は昨年別誂えした一つ紋付付下げを

下ろすことにしました。初釜なので訪問着くらいの格があっても良いのですが、

こちらは付下げでも銀糸の縫い紋が付いていますし、柄も格の高いものですので

お正月に相応しいと思って選びました

宝尽くし柄の扇散らしに橘という、吉祥文様を集めた格調高い柄ゆきですので、

友禅もそれにあわせて、普段より色を抑えた格調高い色使いにして頂きました。

仕立てあがった直後は最初は私にはまだ少し地味かなぁと思ったのですが、いま

改めてみると全くそんなことはありません。

淡い桜色~朱鷺色の裾ぼかしになった地色がとても綺麗で、パッと見ると華やか

なのに、良く見ると落ち着いた上品な着物に仕上がっています

こちらのお着物はお師匠さんの奥様にも褒めて頂けて、「やっぱりそういう色は

お茶席に入っていらした瞬間にパッと華やかになって良いわね」とおっしゃって

いたので、お茶会用などのために誂えた甲斐がありました

帯によって着る年齢の幅が出せる着物なので、今日は若々しく鶸色系の帯です。

製作して下さった公庄公房様からも、いまの私のには少し華やかな帯を合わせて

欲しいとのことでしたので、地色で華やかに、という意味でおっしゃったのでは

ないのでしょうが、大好きなピンク×黄緑の色あわせにしました

帯に色を入れてしまったので、小物は全て着物の地色よりも濃いピンクで統一。

着物は紗綾型地紋のある「伊と幸」の五枚朱子地を桜色~朱鷺色への裾ぼかしに

染め上げ、墨の濃淡で描かれたスッと伸びる橘の枝を背景にし、金彩の施された

宝尽くし柄の扇を散らしたもので、公庄工房様で別誂えをした一つ紋付付下げ。

帯は明るい鶸色地に大きな三階松が織り出された西陣の名門「紫紘」製の袋帯。

伊達衿は着物の柄よりもはっきりとしたピンク色を合わせました

帯揚げは伊達衿と同じ濃い目のピンク色の総絞り。

帯締めも濃い目のピンク色×金色の礼装用の平組。

初座でご挨拶をしたあとに、八寸とお屠蘇を頂いてから、濃茶席へ移りました。

八寸は海のものが海老、山のものがくわい。

濃茶席では裏千家の初釜ではお決まりのお菓子「花びら餅」を頂き、島台茶碗で

お濃茶を頂きました。島台は大小ふたつの楽茶碗を重ねたもので、小さいほうは

内側が銀箔、大きいほうは金箔が置かれている、おめでたいものです

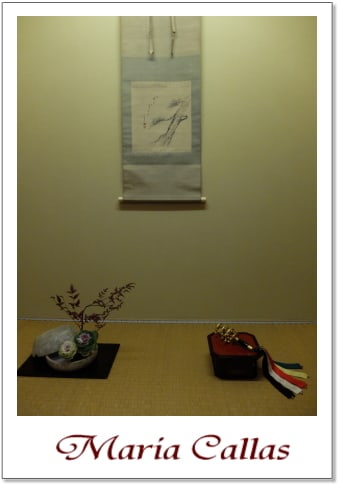

お床は「海安河清(かいあんかせい)」と書かれた横物のお軸が掛けられており

上から結び柳を吊るし、二段になった竹の花入れには椿と鶯神楽を。床中央には

蓬莱山飾りが置かれていました

お教室ではいつも裏千家今日庵の初釜に出来るだけ近い室礼を心がけています。

今日庵ではお軸は正親町天皇の御宸翰が掛けられて、上からは結び柳が下がり、

伝来の花入れ・利休端ノ坊には曙椿と鶯神楽、床中央に蓬莱山飾りです。

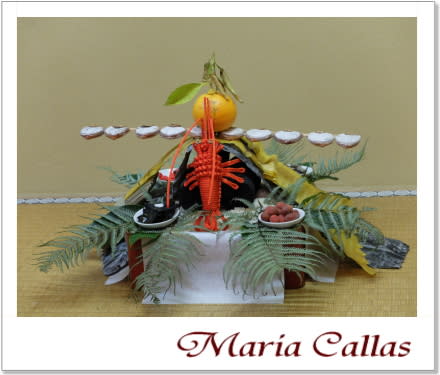

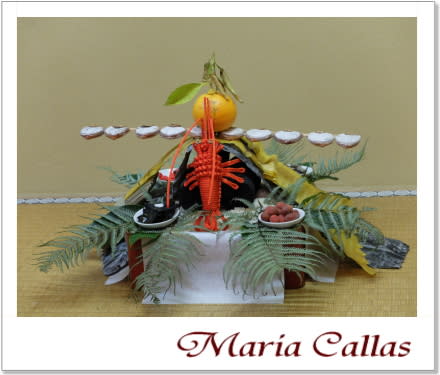

蓬莱山飾りはお三宝に奉書・裏白・譲り葉を敷いた上に、洗い米と墨を載せて、

その上に昆布、熨斗あわび、串柿、橙を重ねます。お三宝の四方に小皿に乗せた

梅干・勝ち栗・昆布・ごまめを飾り、最後に正面に海老を置いています。

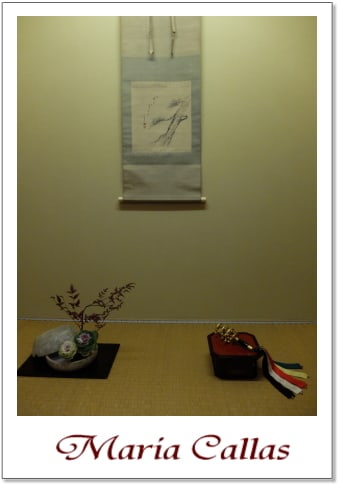

薄茶席では「寒松一色千年別(かんしょう いっしょく せんねんのべつ)」と

書かれた横に墨で松のが描かれている画賛がかけられており、花入れには南天と

葉牡丹、床中央には福鈴が飾られていました。

お菓子は羊の形の和三盆と八橋。お茶碗は光悦写しの「雪片」、祥瑞、京焼きが

出されていました。

お茶席のあとは毎年恒例の新年会。今年はいつもと日程が違ったからか参加者が

少なかったのですが、それでもいつものお稽古では時間が違ってお会いできない

生徒さんたちも集まって、わいわいと楽しく過ごすことができました

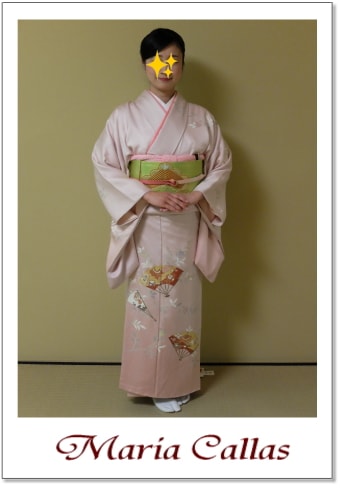

最後にお床の前で記念撮影です。例年だと夫も初釜だけは着物で参加していたの

ですが、今年は一昨日から体調を崩していて、今日も実は微熱がありながらでの

参加でしたので、無理せずスーツ姿で

今年もお稽古に精進しようと気持ちが新たになった一日でした

例年だと1月の第一土曜日に初釜を行っていましたが、今年は第一土曜日が三が日

だということで、一週間ずらして第二土曜日に行われました

娘がいるので普段のお稽古やお茶会は夫と交代で行くのですが、初釜だけは毎年

夫婦揃って参加することにしています

例年初釜では訪問着を着ていましたが、今年は昨年別誂えした一つ紋付付下げを

下ろすことにしました。初釜なので訪問着くらいの格があっても良いのですが、

こちらは付下げでも銀糸の縫い紋が付いていますし、柄も格の高いものですので

お正月に相応しいと思って選びました

宝尽くし柄の扇散らしに橘という、吉祥文様を集めた格調高い柄ゆきですので、

友禅もそれにあわせて、普段より色を抑えた格調高い色使いにして頂きました。

仕立てあがった直後は最初は私にはまだ少し地味かなぁと思ったのですが、いま

改めてみると全くそんなことはありません。

淡い桜色~朱鷺色の裾ぼかしになった地色がとても綺麗で、パッと見ると華やか

なのに、良く見ると落ち着いた上品な着物に仕上がっています

こちらのお着物はお師匠さんの奥様にも褒めて頂けて、「やっぱりそういう色は

お茶席に入っていらした瞬間にパッと華やかになって良いわね」とおっしゃって

いたので、お茶会用などのために誂えた甲斐がありました

帯によって着る年齢の幅が出せる着物なので、今日は若々しく鶸色系の帯です。

製作して下さった公庄公房様からも、いまの私のには少し華やかな帯を合わせて

欲しいとのことでしたので、地色で華やかに、という意味でおっしゃったのでは

ないのでしょうが、大好きなピンク×黄緑の色あわせにしました

帯に色を入れてしまったので、小物は全て着物の地色よりも濃いピンクで統一。

着物は紗綾型地紋のある「伊と幸」の五枚朱子地を桜色~朱鷺色への裾ぼかしに

染め上げ、墨の濃淡で描かれたスッと伸びる橘の枝を背景にし、金彩の施された

宝尽くし柄の扇を散らしたもので、公庄工房様で別誂えをした一つ紋付付下げ。

帯は明るい鶸色地に大きな三階松が織り出された西陣の名門「紫紘」製の袋帯。

伊達衿は着物の柄よりもはっきりとしたピンク色を合わせました

帯揚げは伊達衿と同じ濃い目のピンク色の総絞り。

帯締めも濃い目のピンク色×金色の礼装用の平組。

初座でご挨拶をしたあとに、八寸とお屠蘇を頂いてから、濃茶席へ移りました。

八寸は海のものが海老、山のものがくわい。

濃茶席では裏千家の初釜ではお決まりのお菓子「花びら餅」を頂き、島台茶碗で

お濃茶を頂きました。島台は大小ふたつの楽茶碗を重ねたもので、小さいほうは

内側が銀箔、大きいほうは金箔が置かれている、おめでたいものです

お床は「海安河清(かいあんかせい)」と書かれた横物のお軸が掛けられており

上から結び柳を吊るし、二段になった竹の花入れには椿と鶯神楽を。床中央には

蓬莱山飾りが置かれていました

お教室ではいつも裏千家今日庵の初釜に出来るだけ近い室礼を心がけています。

今日庵ではお軸は正親町天皇の御宸翰が掛けられて、上からは結び柳が下がり、

伝来の花入れ・利休端ノ坊には曙椿と鶯神楽、床中央に蓬莱山飾りです。

蓬莱山飾りはお三宝に奉書・裏白・譲り葉を敷いた上に、洗い米と墨を載せて、

その上に昆布、熨斗あわび、串柿、橙を重ねます。お三宝の四方に小皿に乗せた

梅干・勝ち栗・昆布・ごまめを飾り、最後に正面に海老を置いています。

薄茶席では「寒松一色千年別(かんしょう いっしょく せんねんのべつ)」と

書かれた横に墨で松のが描かれている画賛がかけられており、花入れには南天と

葉牡丹、床中央には福鈴が飾られていました。

お菓子は羊の形の和三盆と八橋。お茶碗は光悦写しの「雪片」、祥瑞、京焼きが

出されていました。

お茶席のあとは毎年恒例の新年会。今年はいつもと日程が違ったからか参加者が

少なかったのですが、それでもいつものお稽古では時間が違ってお会いできない

生徒さんたちも集まって、わいわいと楽しく過ごすことができました

最後にお床の前で記念撮影です。例年だと夫も初釜だけは着物で参加していたの

ですが、今年は一昨日から体調を崩していて、今日も実は微熱がありながらでの

参加でしたので、無理せずスーツ姿で

今年もお稽古に精進しようと気持ちが新たになった一日でした