明日は春分。本格的な春の始まりでもありますが、昼と夜が同じ長さになって、太陽が真東から登り、真西に沈む時期😊

春分は春のお彼岸のお中日で、その前後3日を含めた合計7日間が、春のお彼岸となります。お彼岸にはもち米を小豆餡で包んだ和菓子をお供えするのが習わし。同じ菓子を春は「牡丹餅(ぼたもち)」秋には「お萩(おはぎ)」と呼んで区別するのも、季節を大切にする日本人らしい細やかさですね💕

初候である3/21~3/25は「雀始めて巣くう(すずめはじめてすくう)」。

可愛らしい雀たちが枯れ草を集めて巣作りを始めるころです。この時期に綺麗な啼き声を聞かせてくれる鳥はひばり。春には様々な鳥たちが美しい声や姿で心を和ませてくれます。この時期のスーパーには蕗が並びます。蕗の煮物を食べると春だなぁとしみじみ感じますね✨

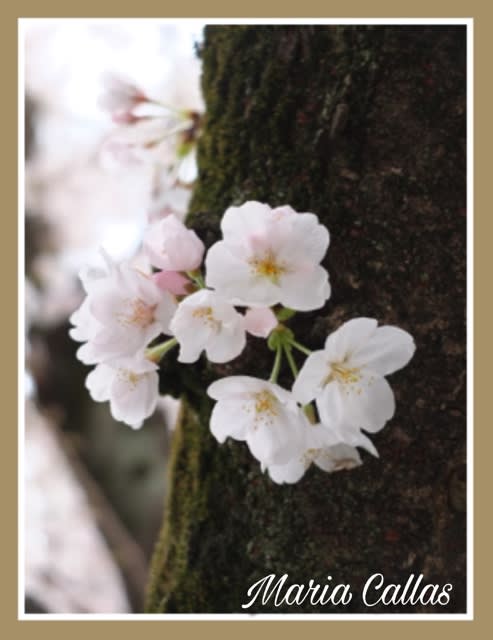

次候である3/26~3/30は「櫻始めて開く(さくらはじめてひらく)」。

毎年今か今かと待たれる桜🌸の開花ですがたいていはこの時期のようです。今は桜というと淡い色が美しい染井吉野が主流ですが、江戸時代までは、桜と言えば少し濃い色合いの山桜のこと。吉野山の山桜は多くの歌にも読まれています😊

桃の節句に食べられることの多い桜餅はこの時期にまた食べたくなりますよね。名前に桜のつく桜海老🦐も、ちょうどこの時期が旬なのだそうです😳

末候である3/31~4/4は「雷乃声を発す(かみなりこえをはっす)」。

春の訪れを告げる雷⚡️が鳴り始めるころ。この雷は恵みの雨☔️を呼ぶ兆しだとして、「春雷」として昔から喜ばれていたそうです。春から夏にかけては稲🌾が育つ時期ですので、雨を呼ぶ雷は「稲の夫(つま)」として稲妻と呼ばれるように❤️

暑さ寒さも彼岸までと言いますが、今年は少し早く暖かい日がやってきました💕