(前回:長町武家屋敷跡野村家 につづく)

長町武家屋敷跡を出て次に向かったのが、日本三名園で知られる兼六園です。金沢観光の定番中の定番スポットですね。駐車場を探すのに迷いましたが、大きな立体駐車場がありほっとしました。

入園口に向かう坂道は、外国人観光客の団体でいっぱいでした。

まるで、京都の有名観光地にでも来たようです。地方都市までこのような外国人観光客が押しかけているとは驚きでした。新幹線が通じたのでその効果も大きいのでしょう。

外国人観光客が目立つ紺屋坂

欧米からの観光客もいっぱいです

記念撮影をするアジアからの観光客

兼六園といえば、あの二股の独特の形をした石灯篭(ことじとうろう)が一番の撮影スポットですが、いいカットで撮影しようとカメラを構えると、アジアからの団体さんが、ひとりずつ石橋のその位置に立って順番に撮影を始めたではありませんか。

これはだめだ、あとにしようと他を先に巡ることにしました。

ソメイヨシノは完全に終わり、清清しい若葉が何とも気持ちよいことか。根上がり松など、巨木が存在感を示し、木陰ではしっかり苔が生えて、名園をより一層きれいに演出しています。

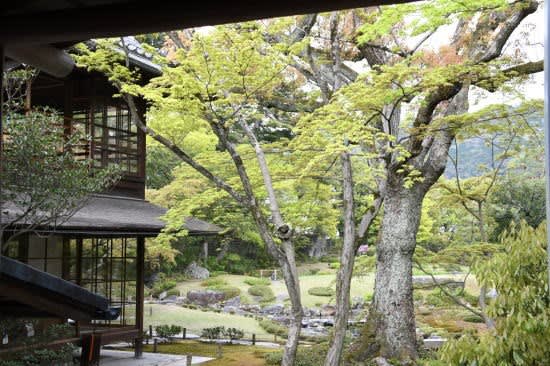

素晴らしい眺望です

霞ケ池に枝を伸ばす松

重要文化財・成巽閣(せいそんかく)

根上松(ねあがりまつ)

美しい苔

ひとつ不思議に思ったのが池の水です。いったいこんな高いところにどこから水が沸いているのかということです。調べてみてわかりました。辰巳用水から引き込んでいるようです。

引き込むのに高度な技術が必要だと思いますが、よくのあの時代に設計できたものだと感心します。園内の日本最古いわれる噴水もありますが、この水も水道ではなく、上の池の水を引き込み、高低差を利用して設計されているようで、ただ驚くばかりです。

石灯籠(ことじとうろう)は一番の撮影スポット

着物姿をよく目にします

霞ケ池を水源とする日本最古の噴水、

八重桜が見ごろでした

こうして、兼六園の見学を終え、次に向かったのがお隣の金沢城です。

陸橋のところで、カップルの前撮りが行われていました。随分、大胆なところで、と思いましたが、案の定、外国人観光客の絶好の被写体となっていました。

周辺には、大きな桜の木が何本もあり、ついこの前の満開の頃には、大いに賑わったことでしょう。

橋の左手に、重要文化財の石川門が見えます。門を入ると古い石垣があり、よく見るとその一つ一つに印のようなものが入っていました。そしてそのまま進むと、広い芝生の空間(三の丸広場)に出ます。

正面に平成13年に復元された五十間長屋がどーんと控え圧倒的存在感をしめしています。

また、近年整備された玉泉院丸庭園まで行って引き返し、次の目的地、ひがし茶屋街に向かいました。

(金沢城公園)

石川門(重要文化財)

石川門石垣

かろうじて残っていた桜

五十間長屋・橋爪門

新緑の園内

玉泉院丸庭園、2015年に復元

三の丸広場

長町武家屋敷跡を出て次に向かったのが、日本三名園で知られる兼六園です。金沢観光の定番中の定番スポットですね。駐車場を探すのに迷いましたが、大きな立体駐車場がありほっとしました。

入園口に向かう坂道は、外国人観光客の団体でいっぱいでした。

まるで、京都の有名観光地にでも来たようです。地方都市までこのような外国人観光客が押しかけているとは驚きでした。新幹線が通じたのでその効果も大きいのでしょう。

外国人観光客が目立つ紺屋坂

欧米からの観光客もいっぱいです

記念撮影をするアジアからの観光客

兼六園といえば、あの二股の独特の形をした石灯篭(ことじとうろう)が一番の撮影スポットですが、いいカットで撮影しようとカメラを構えると、アジアからの団体さんが、ひとりずつ石橋のその位置に立って順番に撮影を始めたではありませんか。

これはだめだ、あとにしようと他を先に巡ることにしました。

ソメイヨシノは完全に終わり、清清しい若葉が何とも気持ちよいことか。根上がり松など、巨木が存在感を示し、木陰ではしっかり苔が生えて、名園をより一層きれいに演出しています。

素晴らしい眺望です

霞ケ池に枝を伸ばす松

重要文化財・成巽閣(せいそんかく)

根上松(ねあがりまつ)

美しい苔

ひとつ不思議に思ったのが池の水です。いったいこんな高いところにどこから水が沸いているのかということです。調べてみてわかりました。辰巳用水から引き込んでいるようです。

引き込むのに高度な技術が必要だと思いますが、よくのあの時代に設計できたものだと感心します。園内の日本最古いわれる噴水もありますが、この水も水道ではなく、上の池の水を引き込み、高低差を利用して設計されているようで、ただ驚くばかりです。

石灯籠(ことじとうろう)は一番の撮影スポット

着物姿をよく目にします

霞ケ池を水源とする日本最古の噴水、

八重桜が見ごろでした

こうして、兼六園の見学を終え、次に向かったのがお隣の金沢城です。

陸橋のところで、カップルの前撮りが行われていました。随分、大胆なところで、と思いましたが、案の定、外国人観光客の絶好の被写体となっていました。

周辺には、大きな桜の木が何本もあり、ついこの前の満開の頃には、大いに賑わったことでしょう。

橋の左手に、重要文化財の石川門が見えます。門を入ると古い石垣があり、よく見るとその一つ一つに印のようなものが入っていました。そしてそのまま進むと、広い芝生の空間(三の丸広場)に出ます。

正面に平成13年に復元された五十間長屋がどーんと控え圧倒的存在感をしめしています。

また、近年整備された玉泉院丸庭園まで行って引き返し、次の目的地、ひがし茶屋街に向かいました。

(金沢城公園)

石川門(重要文化財)

石川門石垣

かろうじて残っていた桜

五十間長屋・橋爪門

新緑の園内

玉泉院丸庭園、2015年に復元

三の丸広場

border="0">

border="0">