今年も庭のもみじが綺麗に紅葉しました。

今はコロナ禍は落ち着きつつあるものの、今年は紅葉を観に行く機会を逸してしまいました。

紅葉で今でも懐かしいのは学生時代の登山で知った北アルプス・・。上高地からでも十楽しめますが、槍沢で観た新雪と紅葉のコントラストは圧巻でした。

おそらく日本各地でもここで観る紅葉と新雪に敵う景色はありますまい・・・。

さて本日紹介する作品は古伊万里の作品です。

最近も紹介したように普段使いにいつでも使えるように、ときおり手頃なお値段で筋の良さそうな古伊万里などの作品を入手しています。古伊万里と言ったら有名な柴田コレクションを思い浮かべるのはかなりの古伊万里通ですね。また一時期中島誠之助らによって高値となってしまった古伊万里の作品群ですが、最近は価格的に手頃な値段に落ち着いてきたようです。

下記の作品は以前に本ブログで紹介されいる作品ですが、「藍九谷」、「藍柿右衛門」などと称される古伊万里の染付の作品です。

古伊万里 藍柿山水雁図染付七寸皿 江戸中期

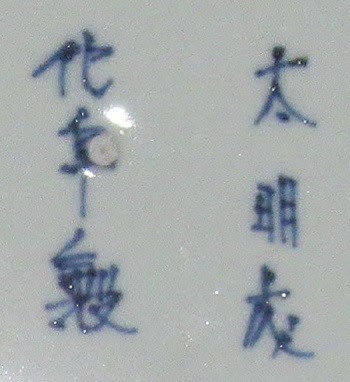

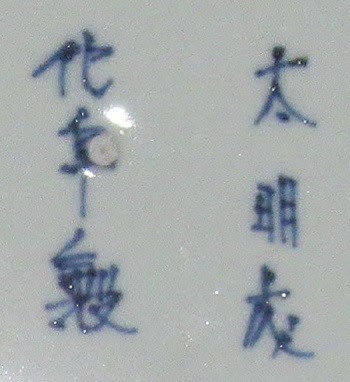

高台内「大明成化年製」銘 誂箱

口径210*高台径*高さ28

藍九谷は伊万里で作られた物ですが、図柄・作風が古九谷の雰囲気に似ている為に、数十年前に藍九谷という名がついたようです。 現在は、藍九谷と言う言葉も通用しますが、誤解のないように前期伊万里という呼び方もあります。

時代で言えば、初期伊万里の後で、初期の品物より完成度が高いと言えます。その中でも、前期と後期があり、高台の直径は、初期の物より大きくなります。

前期のものは初期と同じく生掛けであり、後期になると素焼きをした薄手の生地になります。

古伊万里の中で人気の高いのが藍九谷、もしくは藍柿(柿右衛門)と呼ばれる上品な図柄の染付の器ですが、その中でも「鮎」を数匹描いた作品は人気の高い作品群です。

古伊万里 藍九谷双鮎図中皿 江戸中期

誂箱

口径175*高台径*高さ27

藍九谷でも本作品のように「焼の甘い作品(温度が低く焼成された作品)」は貫入が多く入り、指ではじくと音が鈍いのが特徴ですが、それゆえ評価はかなり低くなります。

藍柿とは、時代的に言うと、元禄を中心にして作られた染付けの最上手の器ですが、中には、色絵・染錦もありますが、染付のものに限って使われる名称です。中には、染付でできたものに後で色をつけたものもあります。一般には初期伊万里、前期伊万里の次に古い順にあたります。

*厳密には藍九谷、藍柿はここでの説明のように区分されるものですが、現在では混同されて呼び名が使われています。

1.藍九谷は古いもの

2.藍柿右衛門は染付の最上手

3.その他の一般的な染付

本来、品物を作る技術というのは、後年になるほど良くなると思いがちですが、伊万里の歴史においては、最高技術をもって作られたものは、この元禄期を中心にできた染付の器とされます。生地にしても、白い最高の土が使われています。よって、染付の色合も最高のものとなっています。

元禄古伊万里とは、名の通り、元禄時代を中心に作られた伊万里を指しますが、実は、同じ時代に柿右ェ門手と伊万里手があります。柿右ェ門手については、色絵柿右ェ門や染錦がありますが、同じく、古伊万里にも、染付・色絵・染錦手があります。染付・染錦の品物はどちらかと言うと外国向けに作られた大きい品物が多く、柿右ェ門手と比べると、生地がねずみ色がかった感じがします。色絵の場合は、特に上手があり、俗に言う”献上伊万里”があります。食器の細かい物も有りますが、型物といわれる、鉢類がその代表的なものです。この型物は美術館に収まり、色々な図録にも紹介されていますが、めったにお目にかかれないものです。

古伊万里で人気の高いのは白磁に口縁に陽刻された作品です。

*下記の作品は先日紹介したばかりの作品ですが・・・。

古伊万里 藍九谷陽刻折紙文五寸皿 江戸中期

高台内渦福文 誂箱

口径157*高台径*高さ

欠けのあるこの作品は1000円での購入ですが、自分で金繕いの補修をしておくと鑑賞にも使用にも何ら支障はありません。

享保以降~文政年間までの伊万里についてはある程度広い時代区域になります。この間は技術的にも平行で、上手・下手はもちろんありますが、品物の持つ特性がよく似ており、大量生産になってきます。そして、伊万里では、生産が間に合わずに、それそれの地方で伊万里焼きに似せた国焼ができてきますがが、それは、もう少し後年になってからです。

品物に関しては現在でも食器として使えるような感じになってきます。柿右衛門手や元禄の古伊万里などは、値段的なことからまとめて揃いの枚数があまり出て来ないことから、だいたい鑑賞用になっているのが現実です。しかし、宝歴を中心とした文化年間までの品物は、細かい品物(7寸皿・小皿・ナマス皿・猪口など)は、箱入り20枚とか、揃いでまだ手に入る事もありますので、5客セットという形で、食器的な売り方をしていることがあります。

天保時代を中心とした江戸後期の伊万里については、まず文政年間以後天保あたりを境として、こまかい食器(七寸皿・ナマス皿・小皿など)は、今までの伊万里と比べて品質的には落ちてきます。この頃に瀬戸焼を中心とする地方窯がたくさん出現し、図柄はしゃれた物もたくさん有りますが、裏の唐草の描き方などはそれ以前と比べると、だいぶん雑になってきます。

しかし、天保時代には尺五寸以上の大皿を中心にそれまでにない名品があります。代表的な物は、日本地図皿(世界地図も有ります)、東海道五十三次の皿、鶴丸の大皿などですが、他にも、この時代には他の時代に無い、たくさんの図変わりの皿が存在し、古伊万里の愛好家に好まれています。

古伊万里 染付花草図壺 江戸中期

合箱

口径124*胴径205*高台径*高さ255

古伊万里には珍しい李朝の倣ったようなデザインの古伊万里の壺のようです。

李朝との違いは呉須の色合いと輪郭のある草花文の描き方、底周りの突起のある作りなどなのでしょう。

李朝の草花文のような高尚な味わいには及びませんが、すがすがしさのある作品となっています。

伊万里の歴史に話題を戻します。

天保以後幕末にかけて、染付も錦手もレベルが落ちてくるのが、目立ちます。その中でも、上手と言うものもあるのですが、幕末の伊万里はあまり好まれていないようです。さらに明治になると、外国文化の影響があってか、作風ががらりと変わります。染付のやきものは、俗に言う、”べろあい”になって下手なものになります。中には文明開化の図で、特別高いものもありますが、これは特殊な物です。全体から見るとほんの一部です。全体的に作風の中心は派手な錦手になります。白い部分がほとんど無いくらいに書き詰めた上手の錦の大皿や食器がたくさんあります。戦後に、これらのやきものはかなりの数がアメリカなどに売られています。明治後期から昭和の初めにかけて、上手のものは次第に少なくなってきます。

現在は、柿右ェ門や今右ェ門などの窯は除きますが、大部分が手書きではなく、プリントになっていて、電気焼きの物が増えていると思います。柿右ェ門や今右ェ門でも工房作品が多く、百貨店などで売られている現代の焼き物の場合は、そこそこの値段が付いていますが、現在、古美術的な価値はゼロと言って良いと思います。

伊万里焼に記述では大聖寺伊万里について避けられないでしょう。大聖寺伊万里とは、主に江戸後期から昭和の初めにかけて焼かれた物で、加賀の大聖寺で焼かれたもののことで、九谷焼の方面で作られた作品です。当時、その大聖寺で上手の古伊万里を写して作られました。主に、錦手のものが、多いですが、まれに染付もあります。時代は若いですが、古伊万里の上手を写しているので、良くできた良品が多いです。古伊万里の錦手の焼き物が欲しいけど、値段が高くて、という方には、この大聖寺伊万里をお勧めします。古伊万里写しとはいえ、上手のものなので使うにはもってこいだと思います。

基本的に大聖寺伊万里は古伊万里(この場合元禄を中心にした物です)の上手錦手を写した物が多く、幕末~明治にかけてのものが、特に良いものができています。伊万里と大聖寺伊万里の見分け方は、まず時代が違いますので、染付や色の染料が質的に異なり、少々目の利く人であれば、一目見て分かります。伊万里と比べると、生地が柔らかく、伊万里と比べてアマ手の商品も多くあります。一番異なる点は、高台の土見せの部分が伊万里が丸く切ってあるのに対し、大聖寺伊万里は斜めに切ってあることとされています。

皿以外では古伊万里にこだわらず・・・。

古伊万里 色絵兎唐草文茶碗

誂箱

口径126*高さ82*高台径

インターネットオークションは膨大な作品が陳列された骨董市のようなもの・・。一流品さえ求めなければ手頃な筋の良い作品の宝庫と言えるでしょう。

陽刻唐草文角徳利

誂箱

口径約*胴幅65*底径*高さ190

古瀬戸 鉄釉手付蝋燭徳利

誂箱

口径約*最大胴径85*底径*高さ158

古清水焼?(明治?) 鞠上獅子色絵香炉

修理痕有 合箱入

鞠径100*高さ190

古清水焼 七宝菊流透手箱菓子器

修理痕有 合箱入

幅105*奥行160*高さ105

インターネットオークションを「贋作の陳列棚」と評価するか、「目利きには手頃な作品の宝庫」となるかは時代の流れが徐々に判定していくのでしょう。私は「手頃な作品の宝庫」と評価し、骨董店や骨董市はこれらに徐々に淘汰されてしまうように思います。そして古伊万里などの普段使いの器がもっと手頃な値段になっていくことを期待しています。

今はコロナ禍は落ち着きつつあるものの、今年は紅葉を観に行く機会を逸してしまいました。

紅葉で今でも懐かしいのは学生時代の登山で知った北アルプス・・。上高地からでも十楽しめますが、槍沢で観た新雪と紅葉のコントラストは圧巻でした。

おそらく日本各地でもここで観る紅葉と新雪に敵う景色はありますまい・・・。

さて本日紹介する作品は古伊万里の作品です。

最近も紹介したように普段使いにいつでも使えるように、ときおり手頃なお値段で筋の良さそうな古伊万里などの作品を入手しています。古伊万里と言ったら有名な柴田コレクションを思い浮かべるのはかなりの古伊万里通ですね。また一時期中島誠之助らによって高値となってしまった古伊万里の作品群ですが、最近は価格的に手頃な値段に落ち着いてきたようです。

下記の作品は以前に本ブログで紹介されいる作品ですが、「藍九谷」、「藍柿右衛門」などと称される古伊万里の染付の作品です。

古伊万里 藍柿山水雁図染付七寸皿 江戸中期

高台内「大明成化年製」銘 誂箱

口径210*高台径*高さ28

藍九谷は伊万里で作られた物ですが、図柄・作風が古九谷の雰囲気に似ている為に、数十年前に藍九谷という名がついたようです。 現在は、藍九谷と言う言葉も通用しますが、誤解のないように前期伊万里という呼び方もあります。

時代で言えば、初期伊万里の後で、初期の品物より完成度が高いと言えます。その中でも、前期と後期があり、高台の直径は、初期の物より大きくなります。

前期のものは初期と同じく生掛けであり、後期になると素焼きをした薄手の生地になります。

古伊万里の中で人気の高いのが藍九谷、もしくは藍柿(柿右衛門)と呼ばれる上品な図柄の染付の器ですが、その中でも「鮎」を数匹描いた作品は人気の高い作品群です。

古伊万里 藍九谷双鮎図中皿 江戸中期

誂箱

口径175*高台径*高さ27

藍九谷でも本作品のように「焼の甘い作品(温度が低く焼成された作品)」は貫入が多く入り、指ではじくと音が鈍いのが特徴ですが、それゆえ評価はかなり低くなります。

藍柿とは、時代的に言うと、元禄を中心にして作られた染付けの最上手の器ですが、中には、色絵・染錦もありますが、染付のものに限って使われる名称です。中には、染付でできたものに後で色をつけたものもあります。一般には初期伊万里、前期伊万里の次に古い順にあたります。

*厳密には藍九谷、藍柿はここでの説明のように区分されるものですが、現在では混同されて呼び名が使われています。

1.藍九谷は古いもの

2.藍柿右衛門は染付の最上手

3.その他の一般的な染付

本来、品物を作る技術というのは、後年になるほど良くなると思いがちですが、伊万里の歴史においては、最高技術をもって作られたものは、この元禄期を中心にできた染付の器とされます。生地にしても、白い最高の土が使われています。よって、染付の色合も最高のものとなっています。

元禄古伊万里とは、名の通り、元禄時代を中心に作られた伊万里を指しますが、実は、同じ時代に柿右ェ門手と伊万里手があります。柿右ェ門手については、色絵柿右ェ門や染錦がありますが、同じく、古伊万里にも、染付・色絵・染錦手があります。染付・染錦の品物はどちらかと言うと外国向けに作られた大きい品物が多く、柿右ェ門手と比べると、生地がねずみ色がかった感じがします。色絵の場合は、特に上手があり、俗に言う”献上伊万里”があります。食器の細かい物も有りますが、型物といわれる、鉢類がその代表的なものです。この型物は美術館に収まり、色々な図録にも紹介されていますが、めったにお目にかかれないものです。

古伊万里で人気の高いのは白磁に口縁に陽刻された作品です。

*下記の作品は先日紹介したばかりの作品ですが・・・。

古伊万里 藍九谷陽刻折紙文五寸皿 江戸中期

高台内渦福文 誂箱

口径157*高台径*高さ

欠けのあるこの作品は1000円での購入ですが、自分で金繕いの補修をしておくと鑑賞にも使用にも何ら支障はありません。

享保以降~文政年間までの伊万里についてはある程度広い時代区域になります。この間は技術的にも平行で、上手・下手はもちろんありますが、品物の持つ特性がよく似ており、大量生産になってきます。そして、伊万里では、生産が間に合わずに、それそれの地方で伊万里焼きに似せた国焼ができてきますがが、それは、もう少し後年になってからです。

品物に関しては現在でも食器として使えるような感じになってきます。柿右衛門手や元禄の古伊万里などは、値段的なことからまとめて揃いの枚数があまり出て来ないことから、だいたい鑑賞用になっているのが現実です。しかし、宝歴を中心とした文化年間までの品物は、細かい品物(7寸皿・小皿・ナマス皿・猪口など)は、箱入り20枚とか、揃いでまだ手に入る事もありますので、5客セットという形で、食器的な売り方をしていることがあります。

天保時代を中心とした江戸後期の伊万里については、まず文政年間以後天保あたりを境として、こまかい食器(七寸皿・ナマス皿・小皿など)は、今までの伊万里と比べて品質的には落ちてきます。この頃に瀬戸焼を中心とする地方窯がたくさん出現し、図柄はしゃれた物もたくさん有りますが、裏の唐草の描き方などはそれ以前と比べると、だいぶん雑になってきます。

しかし、天保時代には尺五寸以上の大皿を中心にそれまでにない名品があります。代表的な物は、日本地図皿(世界地図も有ります)、東海道五十三次の皿、鶴丸の大皿などですが、他にも、この時代には他の時代に無い、たくさんの図変わりの皿が存在し、古伊万里の愛好家に好まれています。

古伊万里 染付花草図壺 江戸中期

合箱

口径124*胴径205*高台径*高さ255

古伊万里には珍しい李朝の倣ったようなデザインの古伊万里の壺のようです。

李朝との違いは呉須の色合いと輪郭のある草花文の描き方、底周りの突起のある作りなどなのでしょう。

李朝の草花文のような高尚な味わいには及びませんが、すがすがしさのある作品となっています。

伊万里の歴史に話題を戻します。

天保以後幕末にかけて、染付も錦手もレベルが落ちてくるのが、目立ちます。その中でも、上手と言うものもあるのですが、幕末の伊万里はあまり好まれていないようです。さらに明治になると、外国文化の影響があってか、作風ががらりと変わります。染付のやきものは、俗に言う、”べろあい”になって下手なものになります。中には文明開化の図で、特別高いものもありますが、これは特殊な物です。全体から見るとほんの一部です。全体的に作風の中心は派手な錦手になります。白い部分がほとんど無いくらいに書き詰めた上手の錦の大皿や食器がたくさんあります。戦後に、これらのやきものはかなりの数がアメリカなどに売られています。明治後期から昭和の初めにかけて、上手のものは次第に少なくなってきます。

現在は、柿右ェ門や今右ェ門などの窯は除きますが、大部分が手書きではなく、プリントになっていて、電気焼きの物が増えていると思います。柿右ェ門や今右ェ門でも工房作品が多く、百貨店などで売られている現代の焼き物の場合は、そこそこの値段が付いていますが、現在、古美術的な価値はゼロと言って良いと思います。

伊万里焼に記述では大聖寺伊万里について避けられないでしょう。大聖寺伊万里とは、主に江戸後期から昭和の初めにかけて焼かれた物で、加賀の大聖寺で焼かれたもののことで、九谷焼の方面で作られた作品です。当時、その大聖寺で上手の古伊万里を写して作られました。主に、錦手のものが、多いですが、まれに染付もあります。時代は若いですが、古伊万里の上手を写しているので、良くできた良品が多いです。古伊万里の錦手の焼き物が欲しいけど、値段が高くて、という方には、この大聖寺伊万里をお勧めします。古伊万里写しとはいえ、上手のものなので使うにはもってこいだと思います。

基本的に大聖寺伊万里は古伊万里(この場合元禄を中心にした物です)の上手錦手を写した物が多く、幕末~明治にかけてのものが、特に良いものができています。伊万里と大聖寺伊万里の見分け方は、まず時代が違いますので、染付や色の染料が質的に異なり、少々目の利く人であれば、一目見て分かります。伊万里と比べると、生地が柔らかく、伊万里と比べてアマ手の商品も多くあります。一番異なる点は、高台の土見せの部分が伊万里が丸く切ってあるのに対し、大聖寺伊万里は斜めに切ってあることとされています。

皿以外では古伊万里にこだわらず・・・。

古伊万里 色絵兎唐草文茶碗

誂箱

口径126*高さ82*高台径

インターネットオークションは膨大な作品が陳列された骨董市のようなもの・・。一流品さえ求めなければ手頃な筋の良い作品の宝庫と言えるでしょう。

陽刻唐草文角徳利

誂箱

口径約*胴幅65*底径*高さ190

古瀬戸 鉄釉手付蝋燭徳利

誂箱

口径約*最大胴径85*底径*高さ158

古清水焼?(明治?) 鞠上獅子色絵香炉

修理痕有 合箱入

鞠径100*高さ190

古清水焼 七宝菊流透手箱菓子器

修理痕有 合箱入

幅105*奥行160*高さ105

インターネットオークションを「贋作の陳列棚」と評価するか、「目利きには手頃な作品の宝庫」となるかは時代の流れが徐々に判定していくのでしょう。私は「手頃な作品の宝庫」と評価し、骨董店や骨董市はこれらに徐々に淘汰されてしまうように思います。そして古伊万里などの普段使いの器がもっと手頃な値段になっていくことを期待しています。