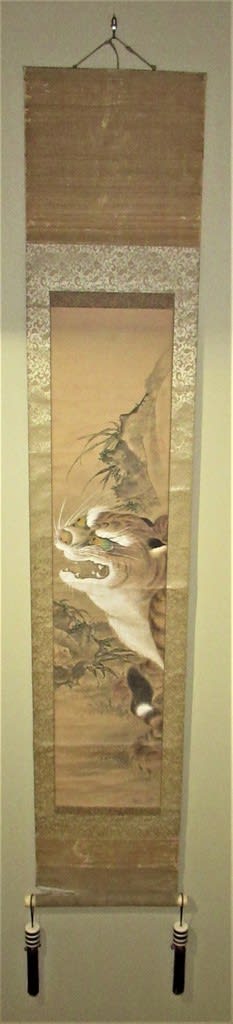

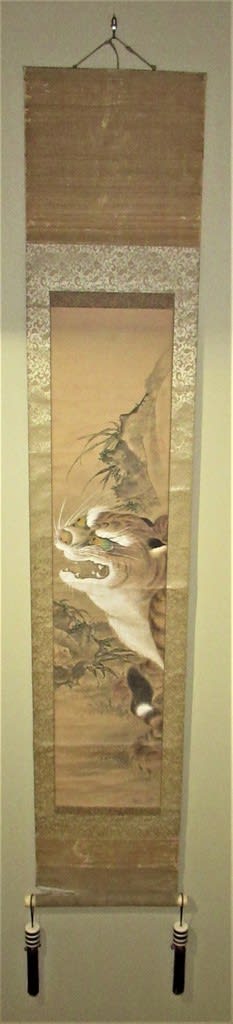

漆器の補修、陶磁器の保存箱の作成、刀剣の手入れ、木彫の補修、額装の絵画の修復・保存箱の作成などの蒐集作品のメンテをすすめていますが、最後に残っている現在のメンテナンスは掛け軸です。

軸先のないもの、保存箱のないもの、紐が痛んでいる作品などは費用がそれほどかからずに済みますが、表具や本紙の痛みが時間と費用を要するものです。

改装するか否か、さらには染み抜きの処置までするか否かは対費用効果が判断のポイントになりますが、いつもながら葛藤する課題です。

さて、本日は「粉青沙器」なる作品の紹介です。

朝鮮半島の焼き物は白磁をベースとした作品が一番の人気ですが、それ以前の高麗青磁、三島手のような象嵌、茶碗などの作品も人気があります。その中で「粉青沙器」と称せられる作品群は意外に知られていないようです。「粉青沙器」・・・、名前だけは聞いたことがあるという方がほどんどではないでしょうか?

当方のような資金力の乏しいものはちょっとお目こぼしのある作品にどうしても食指が動かざる得ません。ある意味で李朝の王道から外れているようで悔しいですが・・・。

李朝初期 粉青沙器輪線文壺

合箱

口径110*最大胴径145*高さ115*高台径60

高麗青磁から転化したと考えられる粉青沙器は李朝初期の主流をなしていました。これらは日本で三島・刷毛目・粉引などと呼び、茶陶として深く親しまれていますが、多くは高麗の作と思われている節があります。その作品は鉄分を多く含んだ鼠色の素地に白土の象嵌及び化粧掛けが特徴とされます。

「粉青沙器」とは下記のように定義、分類されるようです。

**************************************

粉青沙器:朝鮮陶磁における用語で,〈粉粧灰青沙器〉の略称。

この名称は古いものではなく、1930年頃に韓国の美術史家・高裕變(こうゆうへん)が「粉粧灰青沙器」という名称を提唱し、略して「粉青沙器」という名称が定着したそうです。

陶器の有色の素地に白化粧が施されている技法,作品をいう。白化粧の上に印花文,掻落し,鉄絵,象嵌(ぞうがん)など,多様な装飾がなされている作品が多い。朝鮮王朝時代(李朝)の14世紀末から16世紀末までおよそ200年間,朝鮮半島の各地で作られていた。日本では江戸時代より茶人たちに〈三島〉と称されてきたやきもの。

**************************************

要は「三島手」・・・・???

朝時代初期はまだ高麗の影響が残っており、青磁のような色彩の陶磁器を作っていましたが、緑がかった青磁は時代が経つにつれて青味を失い、中には黄土色の色を持つ焼物となりました。

本品もそのような青磁の一種で、日本でいうと瀬戸のような色合いとなっています。

本品は黄土色の素地に白い土を象嵌した壺。時代を感じることのできる壺で、形は日本古来の壺に似ています。よくあるテカテカした感じがないのが、本作品の魅力なっています。

本品のような作品を作っていた陶工が日本に渡来して日本の陶磁器を発展させたのでしょう。高台の作りが唐津に似ていますね。

李朝の王道からは外れている当方の蒐集ですが、回り道をしながらなんとか王道に行き着きたいと願っています。メンテに費用を投資しながら、新たなモノへも挑戦するから葛藤は絶えない・・・。

家内に「建水でどう・」と尋ねたら、「建水はもっと安定感のあるものよ。」だと‥納得

軸先のないもの、保存箱のないもの、紐が痛んでいる作品などは費用がそれほどかからずに済みますが、表具や本紙の痛みが時間と費用を要するものです。

改装するか否か、さらには染み抜きの処置までするか否かは対費用効果が判断のポイントになりますが、いつもながら葛藤する課題です。

さて、本日は「粉青沙器」なる作品の紹介です。

朝鮮半島の焼き物は白磁をベースとした作品が一番の人気ですが、それ以前の高麗青磁、三島手のような象嵌、茶碗などの作品も人気があります。その中で「粉青沙器」と称せられる作品群は意外に知られていないようです。「粉青沙器」・・・、名前だけは聞いたことがあるという方がほどんどではないでしょうか?

当方のような資金力の乏しいものはちょっとお目こぼしのある作品にどうしても食指が動かざる得ません。ある意味で李朝の王道から外れているようで悔しいですが・・・。

李朝初期 粉青沙器輪線文壺

合箱

口径110*最大胴径145*高さ115*高台径60

高麗青磁から転化したと考えられる粉青沙器は李朝初期の主流をなしていました。これらは日本で三島・刷毛目・粉引などと呼び、茶陶として深く親しまれていますが、多くは高麗の作と思われている節があります。その作品は鉄分を多く含んだ鼠色の素地に白土の象嵌及び化粧掛けが特徴とされます。

「粉青沙器」とは下記のように定義、分類されるようです。

**************************************

粉青沙器:朝鮮陶磁における用語で,〈粉粧灰青沙器〉の略称。

この名称は古いものではなく、1930年頃に韓国の美術史家・高裕變(こうゆうへん)が「粉粧灰青沙器」という名称を提唱し、略して「粉青沙器」という名称が定着したそうです。

陶器の有色の素地に白化粧が施されている技法,作品をいう。白化粧の上に印花文,掻落し,鉄絵,象嵌(ぞうがん)など,多様な装飾がなされている作品が多い。朝鮮王朝時代(李朝)の14世紀末から16世紀末までおよそ200年間,朝鮮半島の各地で作られていた。日本では江戸時代より茶人たちに〈三島〉と称されてきたやきもの。

**************************************

要は「三島手」・・・・???

朝時代初期はまだ高麗の影響が残っており、青磁のような色彩の陶磁器を作っていましたが、緑がかった青磁は時代が経つにつれて青味を失い、中には黄土色の色を持つ焼物となりました。

本品もそのような青磁の一種で、日本でいうと瀬戸のような色合いとなっています。

本品は黄土色の素地に白い土を象嵌した壺。時代を感じることのできる壺で、形は日本古来の壺に似ています。よくあるテカテカした感じがないのが、本作品の魅力なっています。

本品のような作品を作っていた陶工が日本に渡来して日本の陶磁器を発展させたのでしょう。高台の作りが唐津に似ていますね。

李朝の王道からは外れている当方の蒐集ですが、回り道をしながらなんとか王道に行き着きたいと願っています。メンテに費用を投資しながら、新たなモノへも挑戦するから葛藤は絶えない・・・。

家内に「建水でどう・」と尋ねたら、「建水はもっと安定感のあるものよ。」だと‥納得