本日は、本ブログで紹介したことのある陶芸家の加藤土師萌や富本憲吉に師事したことのある藤本能道の茶碗を初めて紹介致します。

赤絵茶碗 藤本能道作

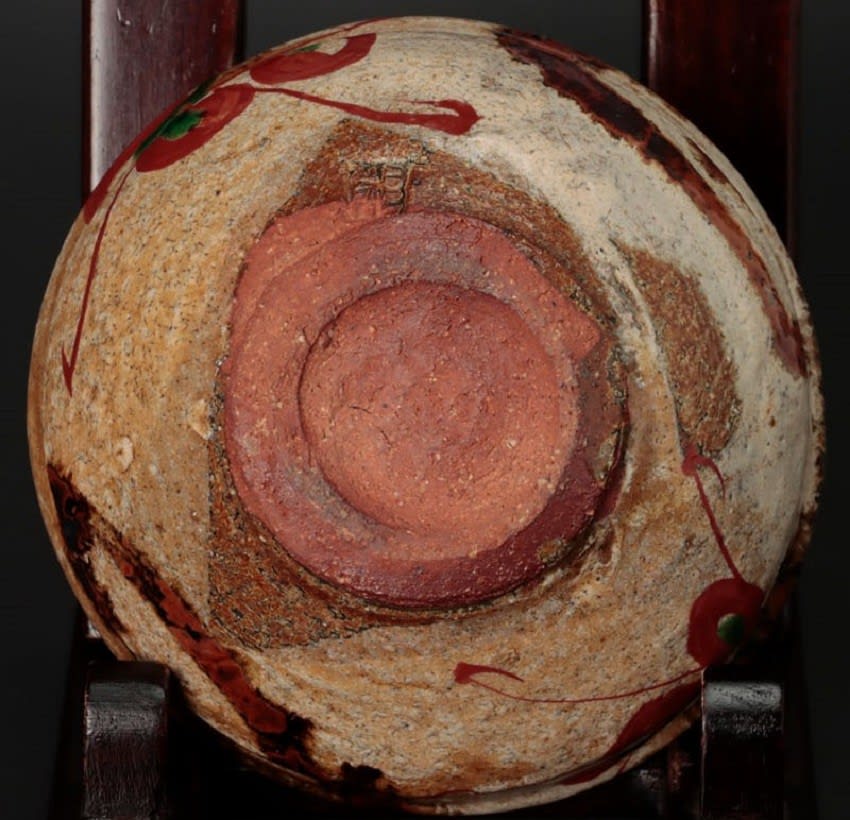

共箱 口径136*高さ73

本作品は繊細な絵付けの藤本能道の赤絵の作品とは趣が違いますが、藤本能道の茶碗には趣を醸し出すためにこのような色調の作品が多いようです。

藤本能道の陶歴は下記のとおりです。

*******************************

藤本能道(ふじもと よしみち):(1919年1月10日~1992年5月16日)。日本の陶芸家。東京藝術大学名誉教授。重要無形文化財保持者(人間国宝)。

東京府・南豊島郡大久保村(後の東京市淀橋区、現・東京都新宿区)出身。麹町小学校、府立一中を経て、1941年3月に東京美術学校工芸科図案部卒業後、文部省技術講習所に入所します。1941年12月、加藤土師萌に師事し、1944年には東京美術学校教授となった富本憲吉の助手を務めながら、富本が習得した九谷焼系の色絵磁器の技法を学んでいます。

1946年には日展、国展に初入選するが、終戦に伴い工芸技術講習所を退所、京都に移ります。1950年から1956年まで、鹿児島市に転居、鹿児島市商工課専任として、工芸研究所に勤務しています。

1956年には、京都市立美術大学専任講師となり、のち助教授に就任します。1956年日本陶磁協会賞、1965年日本工芸会東京支部展受賞、同年ジュネーブ国際陶芸展で銀賞(「赤絵大壷」)し、その後も日本伝統工芸展等で作品を発表しています。

1963年、東京藝術大学助教授となり、のちに教授に就任します。

1973年 東京都青梅市梅郷に築窯し、独自の描画方法、「釉描加彩(ゆうびょうかさい)」を確立します。その技術が評価され、1986年4月28日に重要無形文化財「色絵磁器」保持者に認定されます。

東京芸術大学教授を経て、1985年から5年間は学長を務めました。

1991年、勲二等旭日重光章受章。

1992年5月16日、東京都葛飾区で逝去しています。

*******************************

本作品に勢いのある絵筆で描かれているのは何の花でしょうか?

見込みには一部鉄釉が垂れ味わいをもたらしています。

全体に渋みの趣のある民芸風の茶碗となっています。

藤本の色絵における文様表現は、写生に立脚した写実的な描写を目指したものでした。日本画の没骨描法を採り入れ、上絵具の新色を開発し、新たな釉薬も考案する等、膨大な実験と科学技術に支えられた現代の表現でした。とりわけ釉彩を駆使する釉描加彩は、藤本の色絵に欠かせない手法です。本焼の時点から釉彩で模様の大半を描き、上絵付けで最後の仕上げをすることにより、モチーフの周りに背景となる景色が出現し、磁胎から上絵付けまでが一体となった絵画的な色絵がつくりだされました。本作品は陶器に絵付けされていますので、このような表現とはちょっと違うものですが・・・。

高台脇には下記の写真のような刻印があります。

誂えは共箱となっています。

*共箱には値札が貼り付けられており、36万円となっていますが、真偽のほどは解りません。

共箱の表には「赤絵茶碗」と記されています。

共箱の蓋の裏面は下写真のとおりです。

さて浜田庄司らとはちょっと違った赤絵の茶碗の作品ですね。

普段使いには贅沢な作品となりそうです。