息子は幼稚園に掛け軸を担いで出かけました。掛け軸・・・??? 当方で不要になった掛け軸の箱類(当方で掛け軸を整理した残材)を工作で使うらしい・・

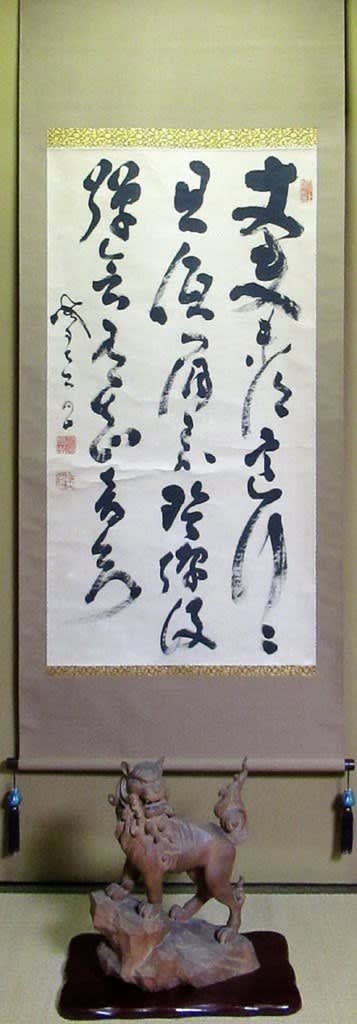

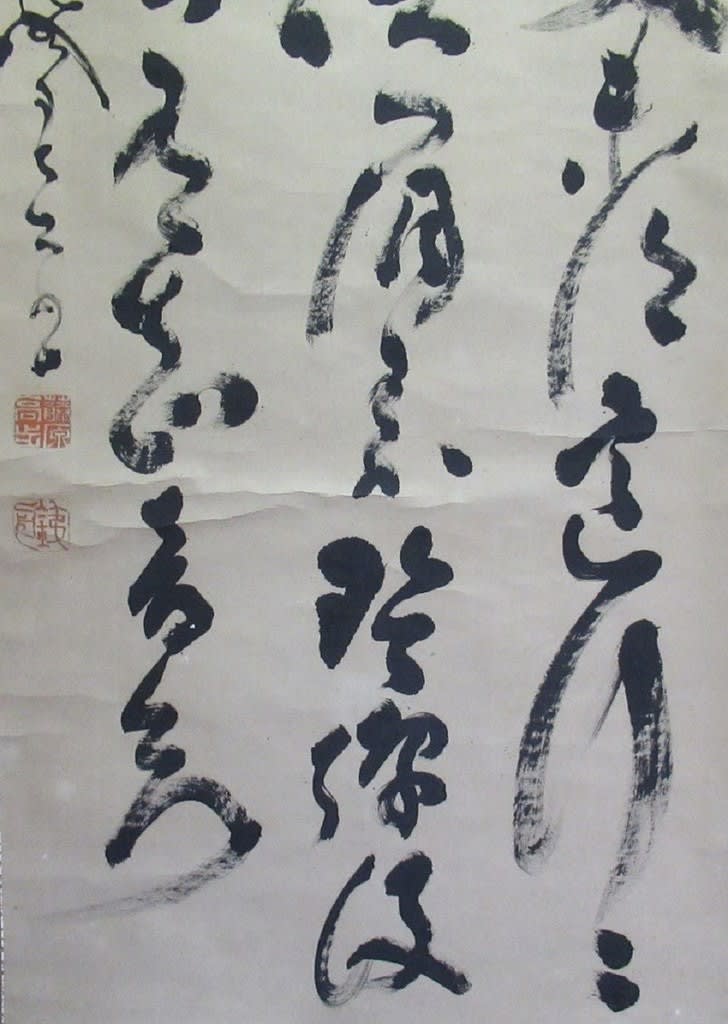

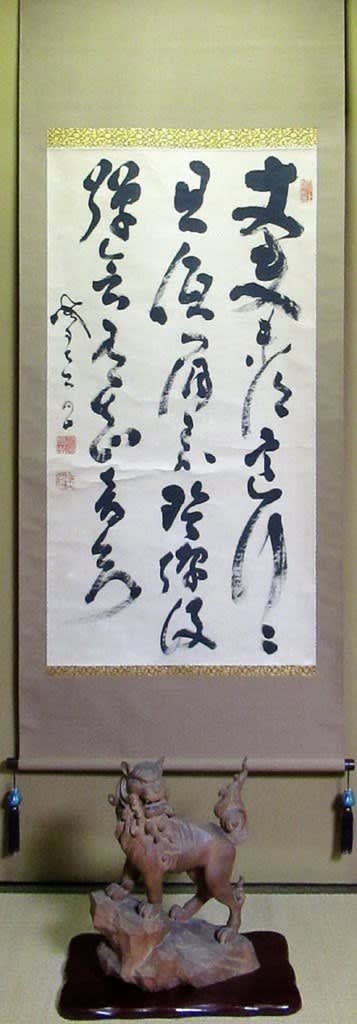

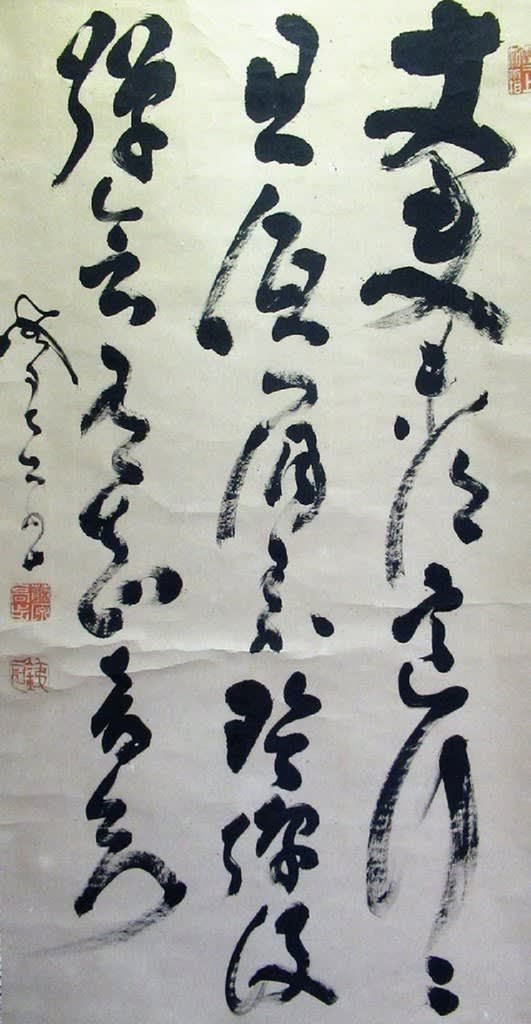

さて本日の作品はリメイクの原稿です。作品は男の隠れ家にある書ですが、リンゴ台風に際して屋根が吹き飛ばされた際に天井裏にあった作品を義父が持ち出してきましたが、その中にあった幾つかの書の作品の内のひとつです。幸い台風の被害には遭わなかったのですが、表具の状態が悪く義父の承諾を得て改装しています。

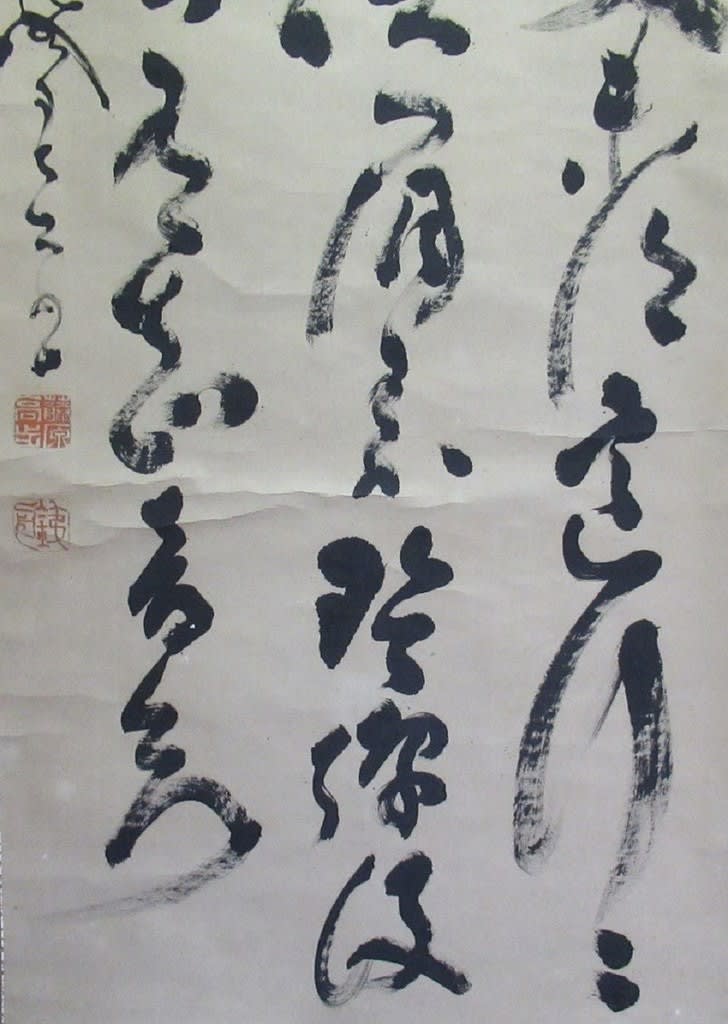

リメイク 三行書 山岡鉄舟筆

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横(未測定 大幅)

改装後、幾度となく床の間に飾っていましたが、義父が掛け軸を掛け変える時に落としてしまいちょっと折れ目が入ってい待った申し訳なさそうにしていた思い出があります。その義父が亡くなってもう30年になるのだろうか? 思い出深い作品のひとつになります。

義母が亡くなった後の法要に際しても床に飾りました。

すでに幾度か本作品は本ブログに紹介されており、その本ブログを見られたBSフジテレビの企画の方からこの作品のテレビでの紹介に話があったのですが、男の隠れ家が遠方にあったのでそれは叶いませんでした。正直なところ残念であった思いと、それはそれでほっとしているところも当方にはあります。蒐集する側は本来そっとしておいてほしい面もありますから・・。

山岡鉄舟は江戸城無血開城を決定した勝海舟と西郷隆盛の会談に先立ち、官軍の駐留する駿府(現在の静岡市)に辿り着き、単身で西郷と面会して、江戸無血開城の功を成して知られていますが、山岡鉄舟の詳しい来歴は他のブログの記事を参考にしてください。

剣・禅・書の達人としても知られており、 一刀正伝無刀流(無刀流)の開祖でもあります。書では勝海舟、高橋泥舟らと共に「幕末の三舟」のひとりとして有名です。愛刀は粟田口国吉や無名一文字があります。男の隠れ家にある刀剣の手入れの時にも床に飾られますが、あまりの駄刀に笑われているでしょう。

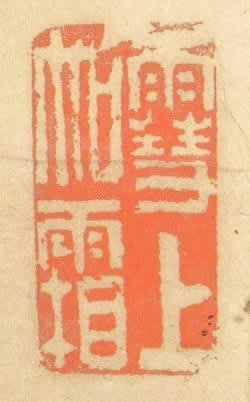

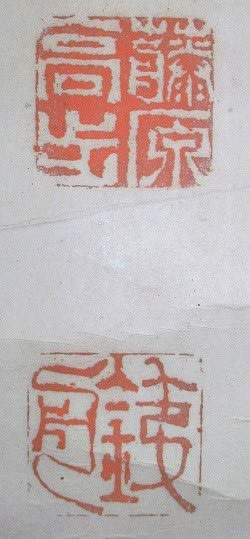

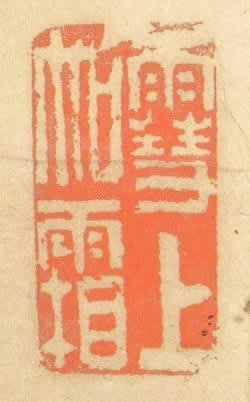

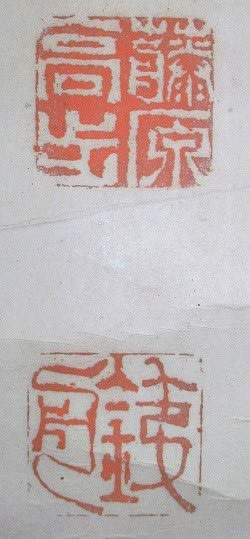

本作品の落款や押印されている印章は下記にとおりです。

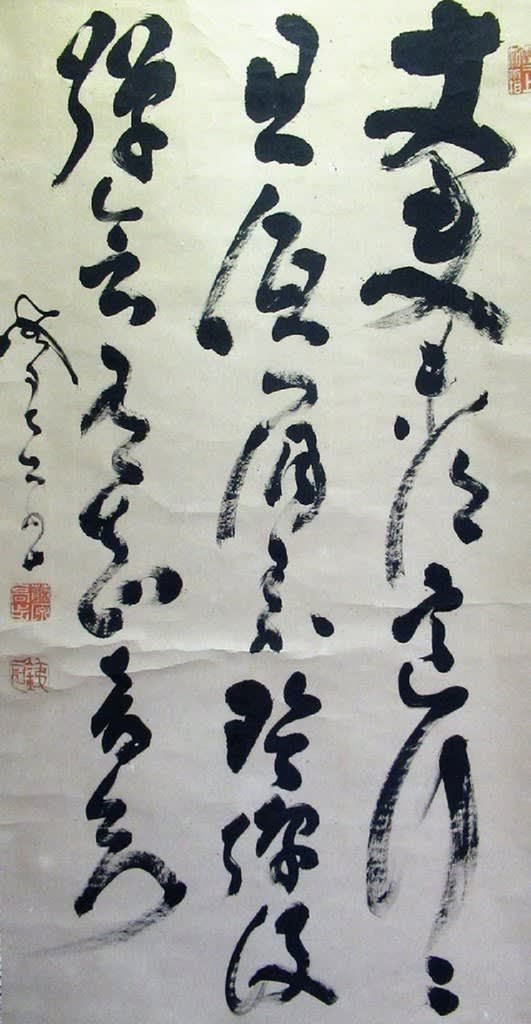

ところで肝心の書はいったい何が書かれているのでしょうか?

仙台で知り合った書家の友人によると下記のように読むらしい。

「太夫末決意行々 且伍佾昇玲涼汲 釋会王恵音知」

→「太夫の意(こころ)行々と未決なり 且(あす)に佾に昇り伍(つらな)り玲涼を汲む

王の釋会(解放)恵音知るなり」

→「太夫(舞人)の意(こころ)はそわそわとしえいる 且(明日)には佾(イツ)に昇り伍(つらな)り 玲涼を鳴らし舞に 太夫としてのその務めを果たし 王のおほめと恵みを得ることになるであろう」

→「勝負にあればくいなく通せ 必ずや実りあることある」の訓活らしい

どうも今一つ釈然としないかな?

年末年始の帰省に際して、男の隠れ家から持ち出して真剣に突っ込んだ解読に取り組もうかと思っています。そして調べが終わったら資料を添えてまた義父の元へ戻そうと考えています。

今は冒頭の写真ののように展示室に飾られていますが、やはり本作品は男の隠れ家の座敷がよく似合う・・・・。

さて本日の作品はリメイクの原稿です。作品は男の隠れ家にある書ですが、リンゴ台風に際して屋根が吹き飛ばされた際に天井裏にあった作品を義父が持ち出してきましたが、その中にあった幾つかの書の作品の内のひとつです。幸い台風の被害には遭わなかったのですが、表具の状態が悪く義父の承諾を得て改装しています。

リメイク 三行書 山岡鉄舟筆

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横(未測定 大幅)

改装後、幾度となく床の間に飾っていましたが、義父が掛け軸を掛け変える時に落としてしまいちょっと折れ目が入ってい待った申し訳なさそうにしていた思い出があります。その義父が亡くなってもう30年になるのだろうか? 思い出深い作品のひとつになります。

義母が亡くなった後の法要に際しても床に飾りました。

すでに幾度か本作品は本ブログに紹介されており、その本ブログを見られたBSフジテレビの企画の方からこの作品のテレビでの紹介に話があったのですが、男の隠れ家が遠方にあったのでそれは叶いませんでした。正直なところ残念であった思いと、それはそれでほっとしているところも当方にはあります。蒐集する側は本来そっとしておいてほしい面もありますから・・。

山岡鉄舟は江戸城無血開城を決定した勝海舟と西郷隆盛の会談に先立ち、官軍の駐留する駿府(現在の静岡市)に辿り着き、単身で西郷と面会して、江戸無血開城の功を成して知られていますが、山岡鉄舟の詳しい来歴は他のブログの記事を参考にしてください。

剣・禅・書の達人としても知られており、 一刀正伝無刀流(無刀流)の開祖でもあります。書では勝海舟、高橋泥舟らと共に「幕末の三舟」のひとりとして有名です。愛刀は粟田口国吉や無名一文字があります。男の隠れ家にある刀剣の手入れの時にも床に飾られますが、あまりの駄刀に笑われているでしょう。

本作品の落款や押印されている印章は下記にとおりです。

ところで肝心の書はいったい何が書かれているのでしょうか?

仙台で知り合った書家の友人によると下記のように読むらしい。

「太夫末決意行々 且伍佾昇玲涼汲 釋会王恵音知」

→「太夫の意(こころ)行々と未決なり 且(あす)に佾に昇り伍(つらな)り玲涼を汲む

王の釋会(解放)恵音知るなり」

→「太夫(舞人)の意(こころ)はそわそわとしえいる 且(明日)には佾(イツ)に昇り伍(つらな)り 玲涼を鳴らし舞に 太夫としてのその務めを果たし 王のおほめと恵みを得ることになるであろう」

→「勝負にあればくいなく通せ 必ずや実りあることある」の訓活らしい

どうも今一つ釈然としないかな?

年末年始の帰省に際して、男の隠れ家から持ち出して真剣に突っ込んだ解読に取り組もうかと思っています。そして調べが終わったら資料を添えてまた義父の元へ戻そうと考えています。

今は冒頭の写真ののように展示室に飾られていますが、やはり本作品は男の隠れ家の座敷がよく似合う・・・・。