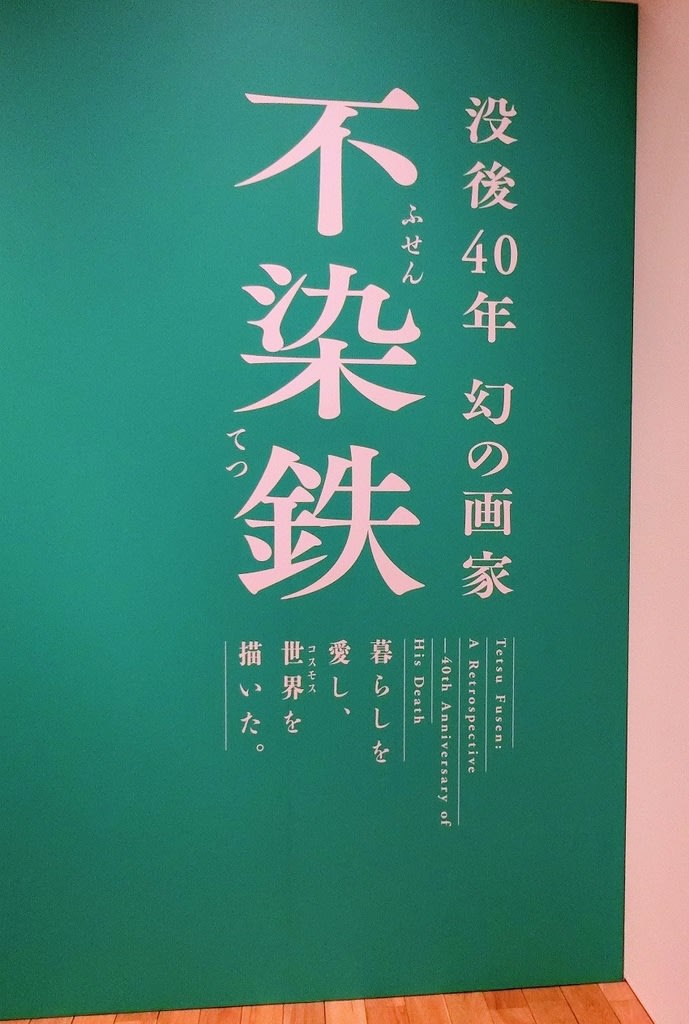

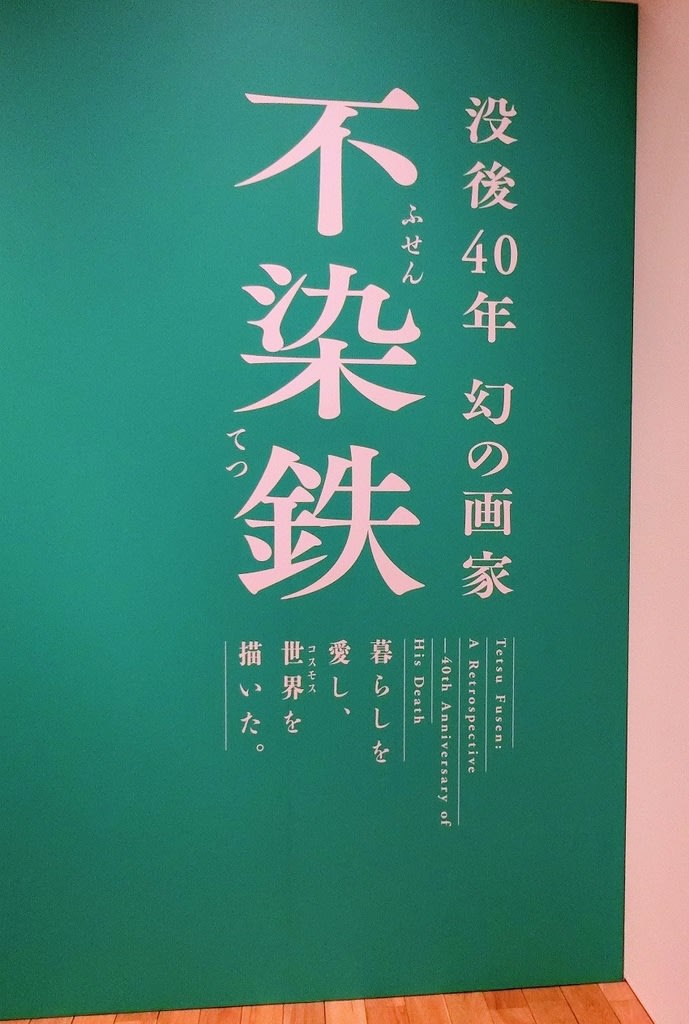

家内が友人と息子とで東京ステーションギャラリーで開催中の「不染鉄」展を観てきたようです。観終わって後にメールがきて「観たほうが良いよ!」だと・・。

夕方、眼科の帰りにまだ時間があったので、足早に観てきました。たしかにいい! 一見の価値有りですね。あまり知られていない画家の作品をこのように展示するのにはかなり苦労したでしょう。素晴らしい展覧会でした。

家内のブログにも投稿されていますが、不染鉄の墨絵は強烈なインパクトがあります。日本の忘れていた世界を心の奥底から揺さぶるなにかがあります。是非知らない方も一見の価値は大いにあると思います。息子も熱心に観てきたようですが、一番強烈だったのは初めて食べた回転寿司だったかも・・。

物事に感動する素直な反応は見習うものがある。

まるで電車のようだったらしい・・。刺身が大好きだったのでうまかったようで。

*明日より帰郷しますので、しばし投稿はお休みとなります。郷里にて今回はどのような作品とまた出会えるのか、はたまたどのような作品を持ち込めるのか愉しみです。

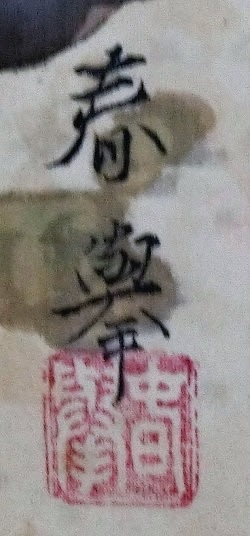

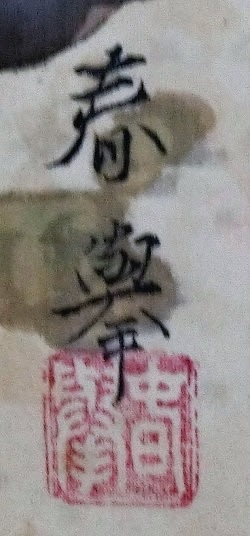

本日紹介する山元春挙は遠州七窯の一つとされてきた膳所焼の再興の尽くし、膳所焼の別称である「陽炎園」と命名者でもあります。

本作品はなんどか本ブログに投稿していますが、男の隠れ家に掛けられていたために、かなり湿気を含んでいたようなので、湿気を抜くためにこちらの展示室に持ち込み、再度写真撮影しました。

湿気を含んだ掛け軸はカビやシミが発生しやすくなりますので、きちんと除湿する必要があります。湿気を含んだ掛け軸は手に触るとすぐに解ります。

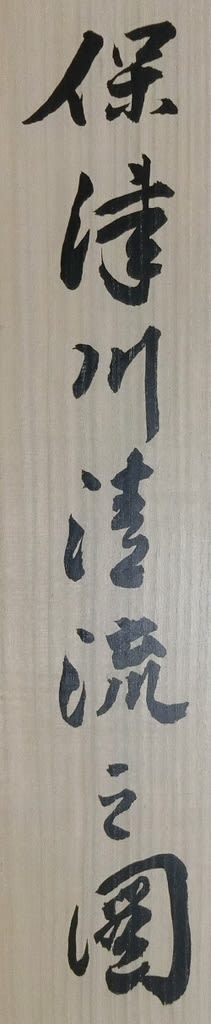

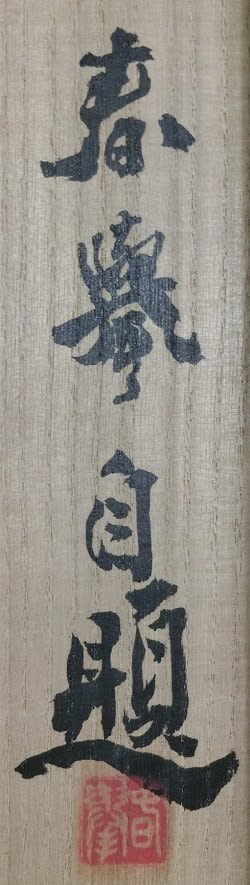

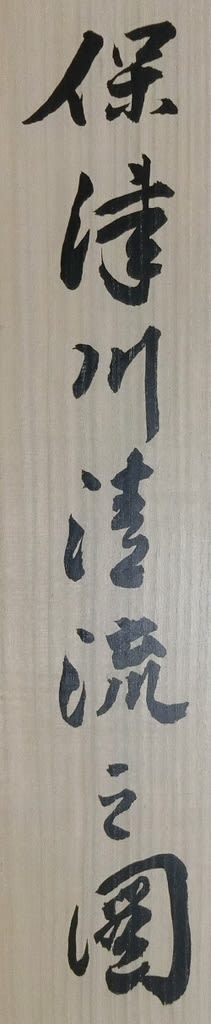

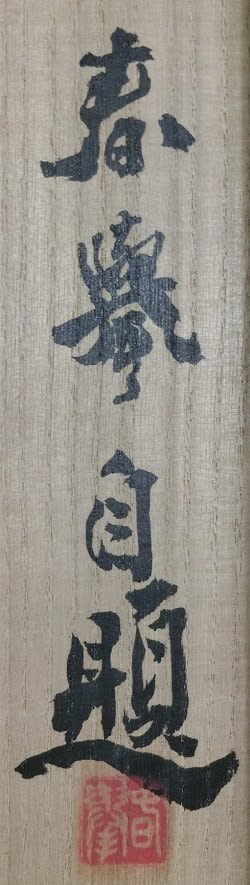

保津川清流之図 山元春挙筆

絹装軸絹本着色 二重箱共箱入

全体サイズ:横513*縦2140 画サイズ:横360*縦1203

山元春挙は大津出身で明治4年生まれ、昭和8年没、享年62歳。野村文挙、森寛齋の門に学び、京都絵画専門学校の教授に就任しています。文展に出品、大正6年に帝室技芸員、大正8年には帝国美術院会員となり、仏国勲章を叙されています。

滋賀県滋賀郡膳所町(現在の大津市中庄付近)で生まれ、祖父は戦前の修身教科書で勤勉な商人の鏡として紹介された高田善右衛門です。

打出小学校卒業後、12、3歳で遠縁にあたる京都の日本画家野村文挙に入門、その後文挙が上京したため、明治18年(1885年)文挙の師森寛斎に学んでいます。翌年の京都青年絵画共進会に「呉孟」「菊に雀」を出品、一等褒状を受けました。

明治24年(1991年)、竹内栖鳳、菊池芳文らと青年絵画懇親会を結成。同年、京都私立日本青年絵画共進会の審査員となり「黄初平叱石図」(西宮市大谷記念美術館蔵)を出品、二等賞銀印となっています。

明治27年(1994年)に師寛斎が亡くなり、同年如雲社の委員となました。

明治32年(1899年)京都市立美術工芸学校の教諭となり、翌年、画塾同攻会(1909年に早苗会と改称)を組織し、展覧会を開いています。明

治34年(1901年)第7回新古美術品展に出品した「法塵一掃」が1等2席となり、春挙の出世作となりました。

明治40年(1907年)文展開設にあたり、竹内栖鳳らと共に審査委員を命ぜられています。

大正6年(1917年)6月11日帝室技芸員に任命され、同年、故郷の近くに別荘・蘆花浅水荘(国の重要文化財)を営み、のち庭内に記恩寺を建立、寛斎と父の像を安置しました。

大正8年(1919年)帝国美術院会員となります。この頃、地元膳所焼の復興を目指し、初代伊東陶山・岩崎建三らと新窯を開いています。

大正11年(1922年)パリ日仏交換展に「義士隠栖」(三の丸尚蔵館蔵)・「秋山図」を出品し、サロン準会員となり、大正15年(1926年)フランス政府より、シュヴァリエ・ドラ・レジョン・ドヌール勲章を授与されました。

昭和3年(1928年)大嘗祭後の大饗の席に用いる「主基地方風俗歌屏風」を制作すましたが、昭和8年7月12日死去、享年63。死後の15日従四位に叙せられました。戒名は奇嶽院春挙一徹居士。墓は等持院。

画風は、四条派の伝統を受け継ぎつつも西洋の刺激を受け、墨彩や色彩表現を豊麗さへと徹底的に純化した表現に特色です。こうした画風は、千總など絵を享受する京の大店に支持され、さらには明治天皇も春挙のファンで、亡くなる際、床の間に掛かっていたのは春挙の作品だったといいます。

****************************

着色された作品で絵の具が剥離する可能性のある掛け軸は太巻き用の保存箱に入れるのが基本です。ただし太巻きにするとその分箱も大きくなり箱の製作費用が高くなります。

またニ重箱に入れる際には内箱の箱書が痛まないように紙を挟むのが基本です。通常は保護カバーが付いていますが、保護カバーが痛んでなくなっている場合には包装紙などを折りたたんで入れておきます。私は掛け軸の一連のことは母から教わりましたが、こういうことを教える人は今は数少ないでしょうね。私も教わったというより、見て学んだというほうが正しいです。

山元春挙が再興に尽くした「膳所焼」は遠州七窯の一つでもあり。ご存知の方も多いと思いますが、詳細は下記のとおりです。

****************************

膳所焼:江戸時代初期の茶人で武将であった小堀遠州政一(1579-1647)の指導により、好みの茶陶を焼造した遠州七窯の一つとされてきた。しかし近年の研究から、膳所焼の前史には勢田焼と呼ばれたものがあり、それに続く膳所焼には国分窯・大江窯などの窯があり、また幕末、この地域に興された梅林焼や雀ヶ谷焼、さらに大正8年(1919)に再興された復興膳所焼などを含む諸窯の総称と考えるようになっている。

その歴史は、元和年間(1615-24)の記録や茶会記などに、勢田焼の名が登場するのに始まる。寛永年間の膳所藩主 石川忠総の時代に藩窯として当時茶道具として注目された茶壺や茶入、水指などの茶陶が作られていた。しかし藩主の国替えにより藩窯としての膳所焼は短命に終わった。

大正8年、膳所の人岩崎健三、名窯の廃絶を惜しみ「山元春挙画伯」とはかり、その再興に生涯をかけ途中非常な努力を以て経営維持につとめ、茶器製作に於いては遠州七窯の一つとして恥ずかしからぬものとなり続いて健三の長男、新定その業をつぎ、今日では陶磁器業界はもとより茶道界にても膳所窯は著名な存在になっている。

邸内には「東海道名所絵図」にも描かれた名勝「陽炎の池」(かげろうのいけ)があることから、春挙により「陽炎園」と命名された。

現在は大津市中庄一丁目に工房と窯があり庭内には名勝、陽炎の池が昔の姿を残している。

****************************

さて本日改めて紹介した作品、「保津川清流之図」は小生のお気に入りの作品のひとつです。男の隠れ家に来客された方も幾人かが「ほ~」と眺めていました。

山元春挙の著名な作品には下記の作品があります。

参考作品「奥山の春図」(足立美術館蔵)

昭和8年(1933年)淡交会展出品で山元春挙の最後の大作と言われています。

上記の作品には遠く及びませんが、本作品は大切に保管しておきたい作品のひとつです。

ここでの保津川は川下りで有名な京都の保津川のことです。繰り返しの投稿の作品ですが、猛暑の折、湿気ではなく涼気を感じてもらえたら幸いです

それにしても不染鉄の作品、ひとつ欲しいもの・・・。素直な感動以外に大人になると欲が出るようで反省!

夕方、眼科の帰りにまだ時間があったので、足早に観てきました。たしかにいい! 一見の価値有りですね。あまり知られていない画家の作品をこのように展示するのにはかなり苦労したでしょう。素晴らしい展覧会でした。

家内のブログにも投稿されていますが、不染鉄の墨絵は強烈なインパクトがあります。日本の忘れていた世界を心の奥底から揺さぶるなにかがあります。是非知らない方も一見の価値は大いにあると思います。息子も熱心に観てきたようですが、一番強烈だったのは初めて食べた回転寿司だったかも・・。

物事に感動する素直な反応は見習うものがある。

まるで電車のようだったらしい・・。刺身が大好きだったのでうまかったようで。

*明日より帰郷しますので、しばし投稿はお休みとなります。郷里にて今回はどのような作品とまた出会えるのか、はたまたどのような作品を持ち込めるのか愉しみです。

本日紹介する山元春挙は遠州七窯の一つとされてきた膳所焼の再興の尽くし、膳所焼の別称である「陽炎園」と命名者でもあります。

本作品はなんどか本ブログに投稿していますが、男の隠れ家に掛けられていたために、かなり湿気を含んでいたようなので、湿気を抜くためにこちらの展示室に持ち込み、再度写真撮影しました。

湿気を含んだ掛け軸はカビやシミが発生しやすくなりますので、きちんと除湿する必要があります。湿気を含んだ掛け軸は手に触るとすぐに解ります。

保津川清流之図 山元春挙筆

絹装軸絹本着色 二重箱共箱入

全体サイズ:横513*縦2140 画サイズ:横360*縦1203

山元春挙は大津出身で明治4年生まれ、昭和8年没、享年62歳。野村文挙、森寛齋の門に学び、京都絵画専門学校の教授に就任しています。文展に出品、大正6年に帝室技芸員、大正8年には帝国美術院会員となり、仏国勲章を叙されています。

滋賀県滋賀郡膳所町(現在の大津市中庄付近)で生まれ、祖父は戦前の修身教科書で勤勉な商人の鏡として紹介された高田善右衛門です。

打出小学校卒業後、12、3歳で遠縁にあたる京都の日本画家野村文挙に入門、その後文挙が上京したため、明治18年(1885年)文挙の師森寛斎に学んでいます。翌年の京都青年絵画共進会に「呉孟」「菊に雀」を出品、一等褒状を受けました。

明治24年(1991年)、竹内栖鳳、菊池芳文らと青年絵画懇親会を結成。同年、京都私立日本青年絵画共進会の審査員となり「黄初平叱石図」(西宮市大谷記念美術館蔵)を出品、二等賞銀印となっています。

明治27年(1994年)に師寛斎が亡くなり、同年如雲社の委員となました。

明治32年(1899年)京都市立美術工芸学校の教諭となり、翌年、画塾同攻会(1909年に早苗会と改称)を組織し、展覧会を開いています。明

治34年(1901年)第7回新古美術品展に出品した「法塵一掃」が1等2席となり、春挙の出世作となりました。

明治40年(1907年)文展開設にあたり、竹内栖鳳らと共に審査委員を命ぜられています。

大正6年(1917年)6月11日帝室技芸員に任命され、同年、故郷の近くに別荘・蘆花浅水荘(国の重要文化財)を営み、のち庭内に記恩寺を建立、寛斎と父の像を安置しました。

大正8年(1919年)帝国美術院会員となります。この頃、地元膳所焼の復興を目指し、初代伊東陶山・岩崎建三らと新窯を開いています。

大正11年(1922年)パリ日仏交換展に「義士隠栖」(三の丸尚蔵館蔵)・「秋山図」を出品し、サロン準会員となり、大正15年(1926年)フランス政府より、シュヴァリエ・ドラ・レジョン・ドヌール勲章を授与されました。

昭和3年(1928年)大嘗祭後の大饗の席に用いる「主基地方風俗歌屏風」を制作すましたが、昭和8年7月12日死去、享年63。死後の15日従四位に叙せられました。戒名は奇嶽院春挙一徹居士。墓は等持院。

画風は、四条派の伝統を受け継ぎつつも西洋の刺激を受け、墨彩や色彩表現を豊麗さへと徹底的に純化した表現に特色です。こうした画風は、千總など絵を享受する京の大店に支持され、さらには明治天皇も春挙のファンで、亡くなる際、床の間に掛かっていたのは春挙の作品だったといいます。

****************************

着色された作品で絵の具が剥離する可能性のある掛け軸は太巻き用の保存箱に入れるのが基本です。ただし太巻きにするとその分箱も大きくなり箱の製作費用が高くなります。

またニ重箱に入れる際には内箱の箱書が痛まないように紙を挟むのが基本です。通常は保護カバーが付いていますが、保護カバーが痛んでなくなっている場合には包装紙などを折りたたんで入れておきます。私は掛け軸の一連のことは母から教わりましたが、こういうことを教える人は今は数少ないでしょうね。私も教わったというより、見て学んだというほうが正しいです。

山元春挙が再興に尽くした「膳所焼」は遠州七窯の一つでもあり。ご存知の方も多いと思いますが、詳細は下記のとおりです。

****************************

膳所焼:江戸時代初期の茶人で武将であった小堀遠州政一(1579-1647)の指導により、好みの茶陶を焼造した遠州七窯の一つとされてきた。しかし近年の研究から、膳所焼の前史には勢田焼と呼ばれたものがあり、それに続く膳所焼には国分窯・大江窯などの窯があり、また幕末、この地域に興された梅林焼や雀ヶ谷焼、さらに大正8年(1919)に再興された復興膳所焼などを含む諸窯の総称と考えるようになっている。

その歴史は、元和年間(1615-24)の記録や茶会記などに、勢田焼の名が登場するのに始まる。寛永年間の膳所藩主 石川忠総の時代に藩窯として当時茶道具として注目された茶壺や茶入、水指などの茶陶が作られていた。しかし藩主の国替えにより藩窯としての膳所焼は短命に終わった。

大正8年、膳所の人岩崎健三、名窯の廃絶を惜しみ「山元春挙画伯」とはかり、その再興に生涯をかけ途中非常な努力を以て経営維持につとめ、茶器製作に於いては遠州七窯の一つとして恥ずかしからぬものとなり続いて健三の長男、新定その業をつぎ、今日では陶磁器業界はもとより茶道界にても膳所窯は著名な存在になっている。

邸内には「東海道名所絵図」にも描かれた名勝「陽炎の池」(かげろうのいけ)があることから、春挙により「陽炎園」と命名された。

現在は大津市中庄一丁目に工房と窯があり庭内には名勝、陽炎の池が昔の姿を残している。

****************************

さて本日改めて紹介した作品、「保津川清流之図」は小生のお気に入りの作品のひとつです。男の隠れ家に来客された方も幾人かが「ほ~」と眺めていました。

山元春挙の著名な作品には下記の作品があります。

参考作品「奥山の春図」(足立美術館蔵)

昭和8年(1933年)淡交会展出品で山元春挙の最後の大作と言われています。

上記の作品には遠く及びませんが、本作品は大切に保管しておきたい作品のひとつです。

ここでの保津川は川下りで有名な京都の保津川のことです。繰り返しの投稿の作品ですが、猛暑の折、湿気ではなく涼気を感じてもらえたら幸いです

それにしても不染鉄の作品、ひとつ欲しいもの・・・。素直な感動以外に大人になると欲が出るようで反省!