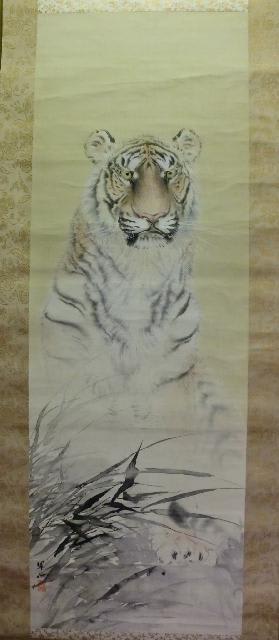

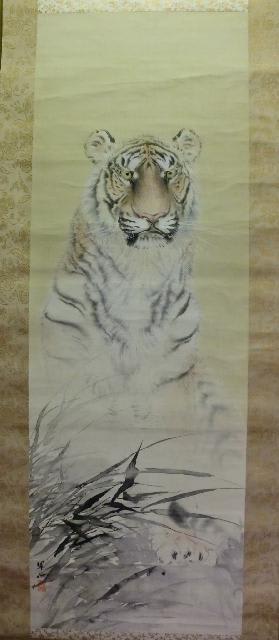

正面之虎 大橋翠石筆

絹本着色軸装収納箱二重箱 所蔵箱書 軸先本象牙

全体サイズ:横552*縦2070 画サイズ:横410*縦1205

「寅吉」さんが完成し、なにか虎の絵がないかな・・・。

本体のブログ登場を楽しみにしていてください・・本日は予告編

虎といえば「大橋翠石」か「佐伯岸駒」でしょうね。

贋作が非常に多い画家の一人で、本物は数が少ないのかな?

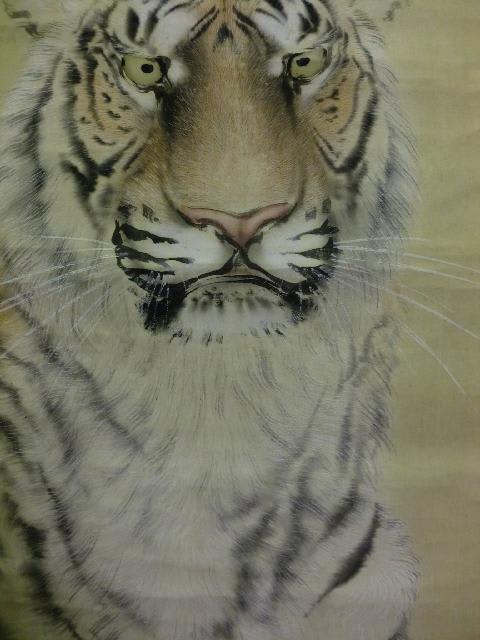

刷毛での独特の画法で描かれた作品は風格を感じさせます。

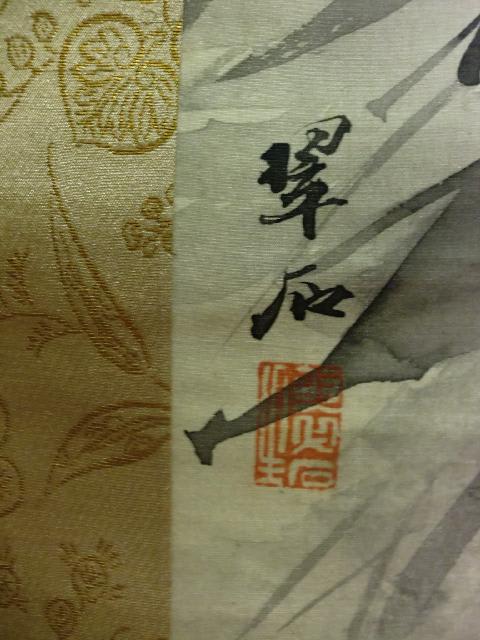

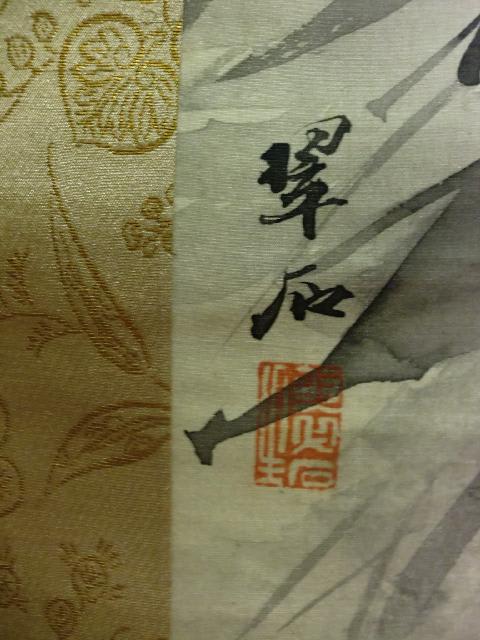

「点石翠石」と言われる落款の時期で「石」字の第四画上部に点が付されている1910年(明治43年)夏までの作と思われます。

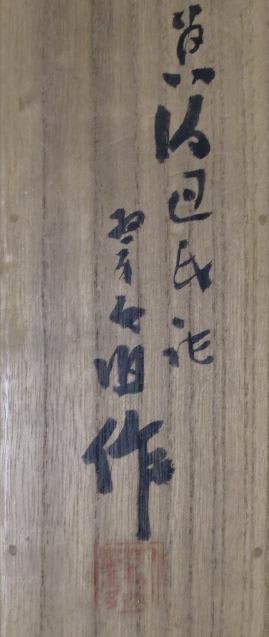

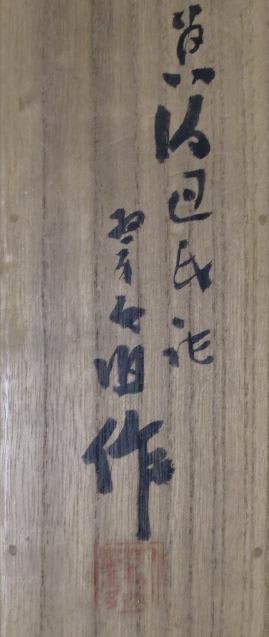

箱書きには「旧作」とされていて、表具が巻きシワが出来てきているため、表具をきちんと改装するともっとよいかも

「為?辺氏作 翠石(糸落款?)旧作」

翠石は慶応元年(1865)生まれ、昭和20年(1945)没、享年81歳。岐阜県に生まれる。

天野方壷・渡辺小華に南画を学ぶ。 その後、独学をして写生画派に転向する。 動物画に秀で、特に虎の絵は細密かつ迫真にせまる作品である。

内外の博覧会でも大賞を受賞し、全盛期には横山大観・竹内栖鳳と並び高い人気と評価を得た。

岐阜県大垣市の染物業の二男で、本名は卯三郎。父親の影響で幼いころから絵をかき、地元や京都、東京で南画の腕を磨いた。

神戸に移ったのは大正元(1912)年、48歳のころ。故郷の大垣を離れ、須磨離宮公園の近くに千坪の邸宅を構えた。「結核を患ったため、温暖な神戸で療養をと考えたのでは」と推測する。

すでに名を上げていた翠石を、神戸では武藤山治や松方幸次郎ら財界人が後援会を結成して迎えた。虎の絵は神戸でも評判となり、当時「阪神間の資産家で翠石作品を持っていないのは恥」とまでいわれたという。

神戸では悠々自適の暮らしを送った翠石だが、昭和20(1945)年、大空襲のあとで大垣に疎開。終戦後、老衰のため愛知県の娘の嫁ぎ先で亡くなっている。

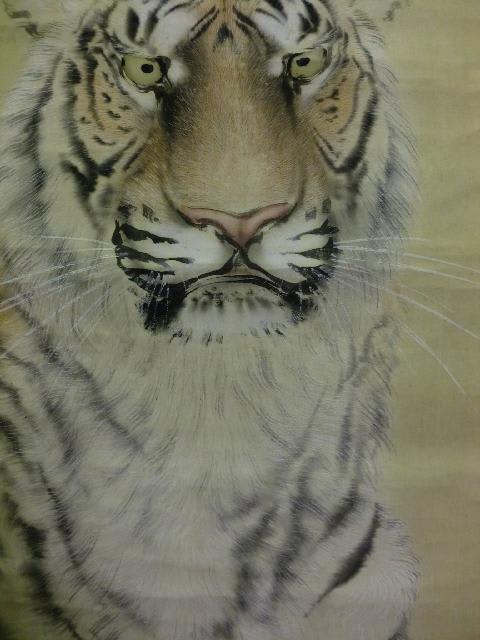

円山応挙をはじめ虎を描いた日本画家は数多い。だが、翠石は本物の虎を写生したリアルさで群を抜く。中でも、自ら考案した平筆を駆使した毛並みの描写は圧巻だ。

この画風で、パリ万博に続き米国セントルイス万博と英国の日英博覧会でも「金牌」を受賞した。虎だけでなく、ライオンやオオカミ、鹿、鶴など多様な動物画を描いた翠石。

神戸に移ってからは、背景に遠近感や立体感のある山林や雲などの背景を描き、独自の画風を完成に近づけた。神戸時代の画風を「須磨様式」と名づけ、そこに西洋絵画の影響をみる。「当時、松方コレクションはすでに散逸していたが、松方が集めた洋画はまだ神戸にあったはず。翠石がそれらを目にした可能性がある」。

調査を進めると、意外な事実が次々に判明した。明治33(1900)年のパリ万博において日本人でただ一人、最高賞の「金牌(ぱい)」を受けたこと、明治天皇や皇后、朝鮮の李王家に絵を献上していたこと…。

老境を迎えた昭和初期には、日本画壇を代表する竹内栖鳳や横山大観と並ぶ高い画価が付けられるほどの人気を誇っていた。海外で華々しい成果を挙げながら、画壇とは交わらず、権威ある文展や帝展、院展に出展することもなく、わが道を歩んだ翠石。「孤高の生き方ゆえに、多くの作品が所在不明となり、名前すら忘れられたのでは」と考える。翠石は、明石市内に移された墓石の下で静かに眠っている。

画の変遷

青年期から初期

南画画法によって虎の縞で形を作り描いている。(輪郭線を描かない)毛書きは白黒で描かれているために全体には薄く白っぽく見える。背景がない。

中間期

墨で縞を描くのは変わらないが、地肌に黄色と金で毛書きをし腹の部分は胡粉で白い毛書きがしてる。全体には黄色っぽく見える。背景は少ない。

晩年期

虎に赤い綿毛が下に塗ってある上に金で毛書きが施されており、全体に赤っぽく見える。この当時に描かれたものは「樹間之虎」「月下之虎」「山嶽之虎」など背景があり、樹木や岩山や笹などの描写は洋画的雰囲気がある。

最晩年

地肌に赤、金で毛書きがされ、毛書きの量も控えめになる。背景は晩年期より簡素化し、構図も前を向く虎の顔や全身に比べて尾や後身が抑えて書いてある。

落款変遷

•点石翠石 - 「石」字の第四画上部に点が付されている1910年(明治43年)夏まで

•翠石 - 二文字とも同じ大きさ 1期 1910年(明治43年)-1922年(大正11年)

•翠石 - 石の文字が太い 2期 1922年(大正11年)-1940年(昭和15年)

•糸落款翠石 - 翠石が細く書いてある 3期 1940年(昭和15年)-1945年(昭和20年)

•翠石生

•即現

•鉄拐山民

絹本着色軸装収納箱二重箱 所蔵箱書 軸先本象牙

全体サイズ:横552*縦2070 画サイズ:横410*縦1205

「寅吉」さんが完成し、なにか虎の絵がないかな・・・。

本体のブログ登場を楽しみにしていてください・・本日は予告編

虎といえば「大橋翠石」か「佐伯岸駒」でしょうね。

贋作が非常に多い画家の一人で、本物は数が少ないのかな?

刷毛での独特の画法で描かれた作品は風格を感じさせます。

「点石翠石」と言われる落款の時期で「石」字の第四画上部に点が付されている1910年(明治43年)夏までの作と思われます。

箱書きには「旧作」とされていて、表具が巻きシワが出来てきているため、表具をきちんと改装するともっとよいかも

「為?辺氏作 翠石(糸落款?)旧作」

翠石は慶応元年(1865)生まれ、昭和20年(1945)没、享年81歳。岐阜県に生まれる。

天野方壷・渡辺小華に南画を学ぶ。 その後、独学をして写生画派に転向する。 動物画に秀で、特に虎の絵は細密かつ迫真にせまる作品である。

内外の博覧会でも大賞を受賞し、全盛期には横山大観・竹内栖鳳と並び高い人気と評価を得た。

岐阜県大垣市の染物業の二男で、本名は卯三郎。父親の影響で幼いころから絵をかき、地元や京都、東京で南画の腕を磨いた。

神戸に移ったのは大正元(1912)年、48歳のころ。故郷の大垣を離れ、須磨離宮公園の近くに千坪の邸宅を構えた。「結核を患ったため、温暖な神戸で療養をと考えたのでは」と推測する。

すでに名を上げていた翠石を、神戸では武藤山治や松方幸次郎ら財界人が後援会を結成して迎えた。虎の絵は神戸でも評判となり、当時「阪神間の資産家で翠石作品を持っていないのは恥」とまでいわれたという。

神戸では悠々自適の暮らしを送った翠石だが、昭和20(1945)年、大空襲のあとで大垣に疎開。終戦後、老衰のため愛知県の娘の嫁ぎ先で亡くなっている。

円山応挙をはじめ虎を描いた日本画家は数多い。だが、翠石は本物の虎を写生したリアルさで群を抜く。中でも、自ら考案した平筆を駆使した毛並みの描写は圧巻だ。

この画風で、パリ万博に続き米国セントルイス万博と英国の日英博覧会でも「金牌」を受賞した。虎だけでなく、ライオンやオオカミ、鹿、鶴など多様な動物画を描いた翠石。

神戸に移ってからは、背景に遠近感や立体感のある山林や雲などの背景を描き、独自の画風を完成に近づけた。神戸時代の画風を「須磨様式」と名づけ、そこに西洋絵画の影響をみる。「当時、松方コレクションはすでに散逸していたが、松方が集めた洋画はまだ神戸にあったはず。翠石がそれらを目にした可能性がある」。

調査を進めると、意外な事実が次々に判明した。明治33(1900)年のパリ万博において日本人でただ一人、最高賞の「金牌(ぱい)」を受けたこと、明治天皇や皇后、朝鮮の李王家に絵を献上していたこと…。

老境を迎えた昭和初期には、日本画壇を代表する竹内栖鳳や横山大観と並ぶ高い画価が付けられるほどの人気を誇っていた。海外で華々しい成果を挙げながら、画壇とは交わらず、権威ある文展や帝展、院展に出展することもなく、わが道を歩んだ翠石。「孤高の生き方ゆえに、多くの作品が所在不明となり、名前すら忘れられたのでは」と考える。翠石は、明石市内に移された墓石の下で静かに眠っている。

画の変遷

青年期から初期

南画画法によって虎の縞で形を作り描いている。(輪郭線を描かない)毛書きは白黒で描かれているために全体には薄く白っぽく見える。背景がない。

中間期

墨で縞を描くのは変わらないが、地肌に黄色と金で毛書きをし腹の部分は胡粉で白い毛書きがしてる。全体には黄色っぽく見える。背景は少ない。

晩年期

虎に赤い綿毛が下に塗ってある上に金で毛書きが施されており、全体に赤っぽく見える。この当時に描かれたものは「樹間之虎」「月下之虎」「山嶽之虎」など背景があり、樹木や岩山や笹などの描写は洋画的雰囲気がある。

最晩年

地肌に赤、金で毛書きがされ、毛書きの量も控えめになる。背景は晩年期より簡素化し、構図も前を向く虎の顔や全身に比べて尾や後身が抑えて書いてある。

落款変遷

•点石翠石 - 「石」字の第四画上部に点が付されている1910年(明治43年)夏まで

•翠石 - 二文字とも同じ大きさ 1期 1910年(明治43年)-1922年(大正11年)

•翠石 - 石の文字が太い 2期 1922年(大正11年)-1940年(昭和15年)

•糸落款翠石 - 翠石が細く書いてある 3期 1940年(昭和15年)-1945年(昭和20年)

•翠石生

•即現

•鉄拐山民

村田隆志様

コメントは届いております。勤務後の夜間のチェックとなり、また内容を把握した上でコメントを公開しています。

作品についての公開などのお問い合わせも数件あり、その場合は連絡先など個人情報が含まれることが多く、そのため公開していませんのでご了解ください。当方の作品についての公開は基本的に受け付けています。電話番号、メールなどの連絡先をコメント欄に記入してください。なお身元は一応確認しますのでご了解願います。

*なお滅多にない(今までに1件のみ)ですが不適切コメントがあることも警戒し、このようなコメントの受け方にもなっていますことをご了解願います。

どうかどうか、よろしくお願い申し上げます。

目下、2020年に兵庫や岐阜で大橋翠石の回顧展を開催するべく、作品の事前調査を行っております。ご所蔵の作品、大変興味深いものが含まれておりまして、可能でしたらぜひ一度拝見させていただけないかと思いまして、コメントを差し上げた次第です。

たいへん参考になります。当方は日本画から陶磁器に到るまで多方面の収集をしており、このような専門的な知識に乏しいので今回のような投稿を楽しみにしていました。

ありがとうございました。大切に保存させていただきます。

翠石の石が鍵石という文字になっていることと、この時代は毛描きが白 黒 茶などでされています。毛書きの本数もかなり多いものでしょう。

箱書きは大正時代初期に為書きがされていて、大正時代には箱が無かったため 旧作と入れたと考えられます。

おそらくこの絵は 翠石作品が手元にあった状態で、手に入れた方が自分で表具をされたと思います。

この時代の共箱ならば 大垣の文錦堂の表具がされることから、この表具とは違います。

初期作品は少ないので大切に保存してください。

いつも、骨董品の在庫の凄さに驚嘆致しております。参りました。敬服!!!