数多く蒐集してきた郷里の画家の寺崎廣業の作品ですが、そろそろ寺崎廣業の作品は資料のための蒐集を終えて、佳作のみに絞っての蒐集のレベルになってきました。本日紹介する作品は寺崎廣業が修練を経て最盛期を迎えた明治36年頃の作品の紹介です。

大正期以降のの落款が「三本廣業」となる作品を好む方と明治40年頃までの「二本廣業」の時代を好む方と寺崎廣業の作品を好む趣は二分されると思います。

明治期の「二本廣業」の作品は粉本の傾向が強くどちらかというと古画的な趣向を残す作品が多々あります。この当時の作品のほうが多作な時代より好ましいという方も多いようです。美人画などもこの当時のほうが多く描いていますね。

本日はそのような作品の紹介となります。

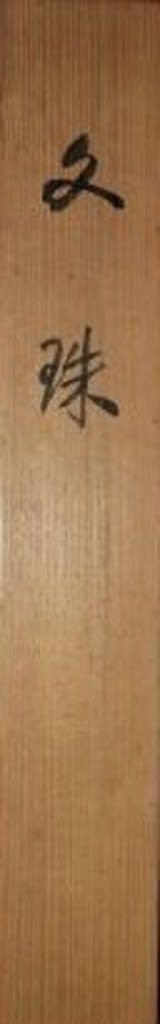

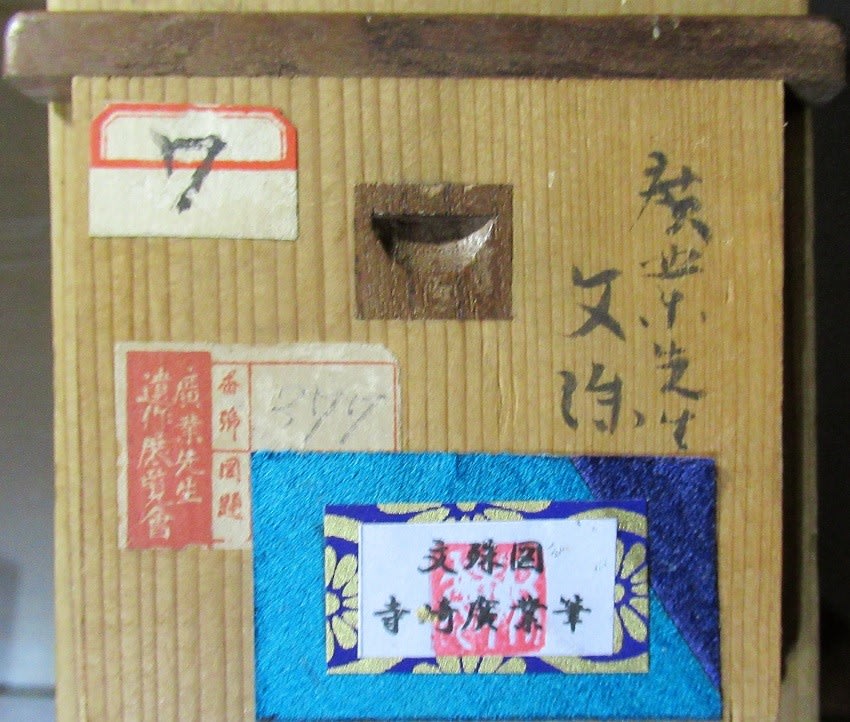

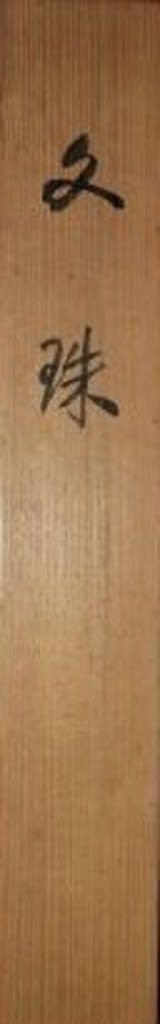

文殊図 寺崎廣業筆 明治36年(1903年)頃

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:縦1260*横450 画サイズ:縦840*横270

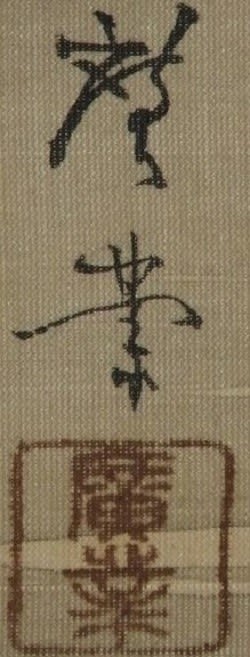

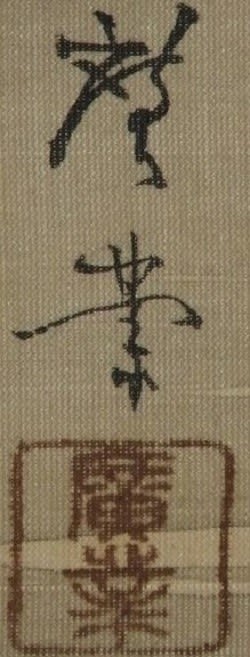

落款から作品を描いたのは明治30年代、箱書は大正3年頃と推定されます。落款の字体から時代を推定できるようになるのも今までの蒐集の積み重ねからです。特に明治期の「二本廣業」時代の字体の変化は大きく、数年で字体が変わっているためたいたいの描かれた時期が推定できます。

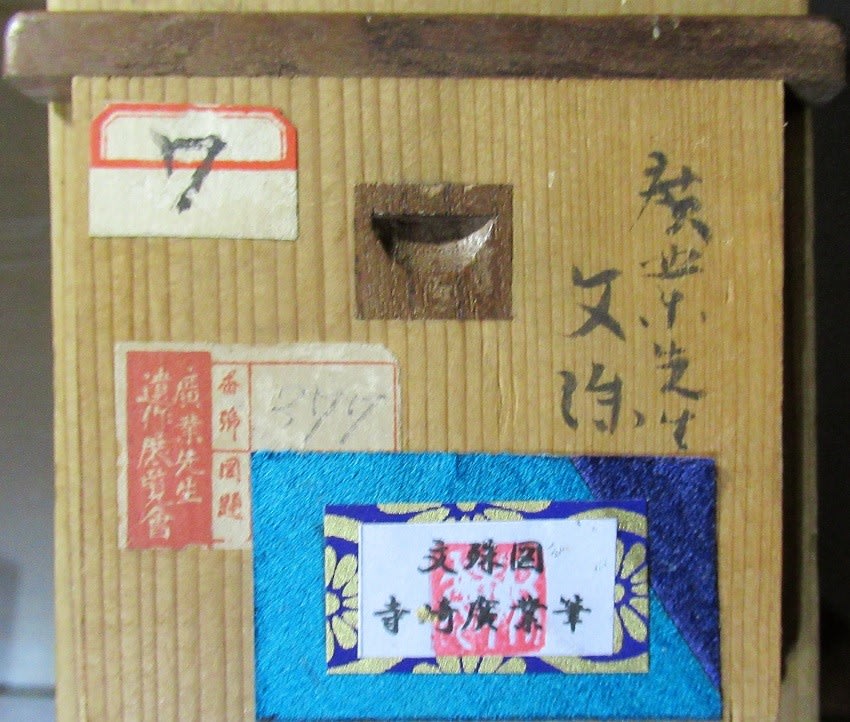

箱には寺崎廣業の遺作展覧展に出品とありますが、「文殊図」を描いた作品は少なく、実際に展示されたものと推察されます。

今までのブログでも述べたように多作な寺崎廣業ゆえ駄作も多く、人気の高さから模倣作品も数多くありますので入手には細心の注意を払う必要があります。とくに明治末から大正期にかけての山水画は席画として数多く描かれており、評価は低くならざる得ませんし、絵筆の使い方や落款に勢いのないものは贋作と判断したほうがよさそうです。

*****************************************

文殊菩薩:智慧を司る、菩薩の一尊です。『文殊師利般涅槃経』によると、舎衛国の多羅聚落の梵徳というバラモンの家に生まれたとされる。また一説に釈迦十大弟子とも親しく仏典結集にも関わったとされる。『維摩経』には、維摩居士に問答でかなう者がいなかった時、居士の病床を釈迦の代理として見舞った文殊菩薩のみが対等に問答を交えたと記され、智慧の菩薩としての性格を際立たせている。この教説に基づき、維摩居士と相対した場面を表した造形も行われている。

*****************************************

文殊菩薩は智慧を司る菩薩とのこと、大切にしたほうがいいですね。

*****************************************

文殊菩薩像の造形はほぼ一定している。獅子の背の蓮華座に結跏趺坐し、右手に智慧を象徴する利剣(宝剣)、左手に経典を乗せた青蓮華を持つ。密教では清浄な精神を表す童子形となり、髻を結う。

*****************************************

きちんとした収納箱からも大切に保管されていたことがうかがわれます。

本ブログで紹介している寺崎廣業が修行時代に描いた粉本の縮図の「和漢諸名家筆蹟縮図」の第一巻に文殊が描かれた作品があります。

蒐集するに従い一連の作品群が関連して整理されてくるのも骨董蒐集の面白さでもあります。

大正期以降のの落款が「三本廣業」となる作品を好む方と明治40年頃までの「二本廣業」の時代を好む方と寺崎廣業の作品を好む趣は二分されると思います。

明治期の「二本廣業」の作品は粉本の傾向が強くどちらかというと古画的な趣向を残す作品が多々あります。この当時の作品のほうが多作な時代より好ましいという方も多いようです。美人画などもこの当時のほうが多く描いていますね。

本日はそのような作品の紹介となります。

文殊図 寺崎廣業筆 明治36年(1903年)頃

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:縦1260*横450 画サイズ:縦840*横270

落款から作品を描いたのは明治30年代、箱書は大正3年頃と推定されます。落款の字体から時代を推定できるようになるのも今までの蒐集の積み重ねからです。特に明治期の「二本廣業」時代の字体の変化は大きく、数年で字体が変わっているためたいたいの描かれた時期が推定できます。

箱には寺崎廣業の遺作展覧展に出品とありますが、「文殊図」を描いた作品は少なく、実際に展示されたものと推察されます。

今までのブログでも述べたように多作な寺崎廣業ゆえ駄作も多く、人気の高さから模倣作品も数多くありますので入手には細心の注意を払う必要があります。とくに明治末から大正期にかけての山水画は席画として数多く描かれており、評価は低くならざる得ませんし、絵筆の使い方や落款に勢いのないものは贋作と判断したほうがよさそうです。

*****************************************

文殊菩薩:智慧を司る、菩薩の一尊です。『文殊師利般涅槃経』によると、舎衛国の多羅聚落の梵徳というバラモンの家に生まれたとされる。また一説に釈迦十大弟子とも親しく仏典結集にも関わったとされる。『維摩経』には、維摩居士に問答でかなう者がいなかった時、居士の病床を釈迦の代理として見舞った文殊菩薩のみが対等に問答を交えたと記され、智慧の菩薩としての性格を際立たせている。この教説に基づき、維摩居士と相対した場面を表した造形も行われている。

*****************************************

文殊菩薩は智慧を司る菩薩とのこと、大切にしたほうがいいですね。

*****************************************

文殊菩薩像の造形はほぼ一定している。獅子の背の蓮華座に結跏趺坐し、右手に智慧を象徴する利剣(宝剣)、左手に経典を乗せた青蓮華を持つ。密教では清浄な精神を表す童子形となり、髻を結う。

*****************************************

きちんとした収納箱からも大切に保管されていたことがうかがわれます。

本ブログで紹介している寺崎廣業が修行時代に描いた粉本の縮図の「和漢諸名家筆蹟縮図」の第一巻に文殊が描かれた作品があります。

蒐集するに従い一連の作品群が関連して整理されてくるのも骨董蒐集の面白さでもあります。