来年の干支は酉、家内は年賀状のデザインに古染付皿の鶏の図柄をデザインしました。

「酉」は、「とり」と読みますが、実際には「にわとり」のことです。新年も一番に鳴く鳥のため縁起が良いとされています。さらに商売関係に縁起のよい干支とされています。「とり→とりこむ」で、商売に繋がるとされています。行動力があり、積極的。親切で世話好きであるという意味もあります。ちなみに家内は酉年生まれ。

さて鶏というと骨董では伊藤若冲が代表的な画家ですが、鶏にちなんでは数多くの骨董の作例があります。本日は非常に珍しい鶏をデザインした水指の紹介です。以前には本ブログで「今までトイレにあったもの・・」という題目で紹介しています。

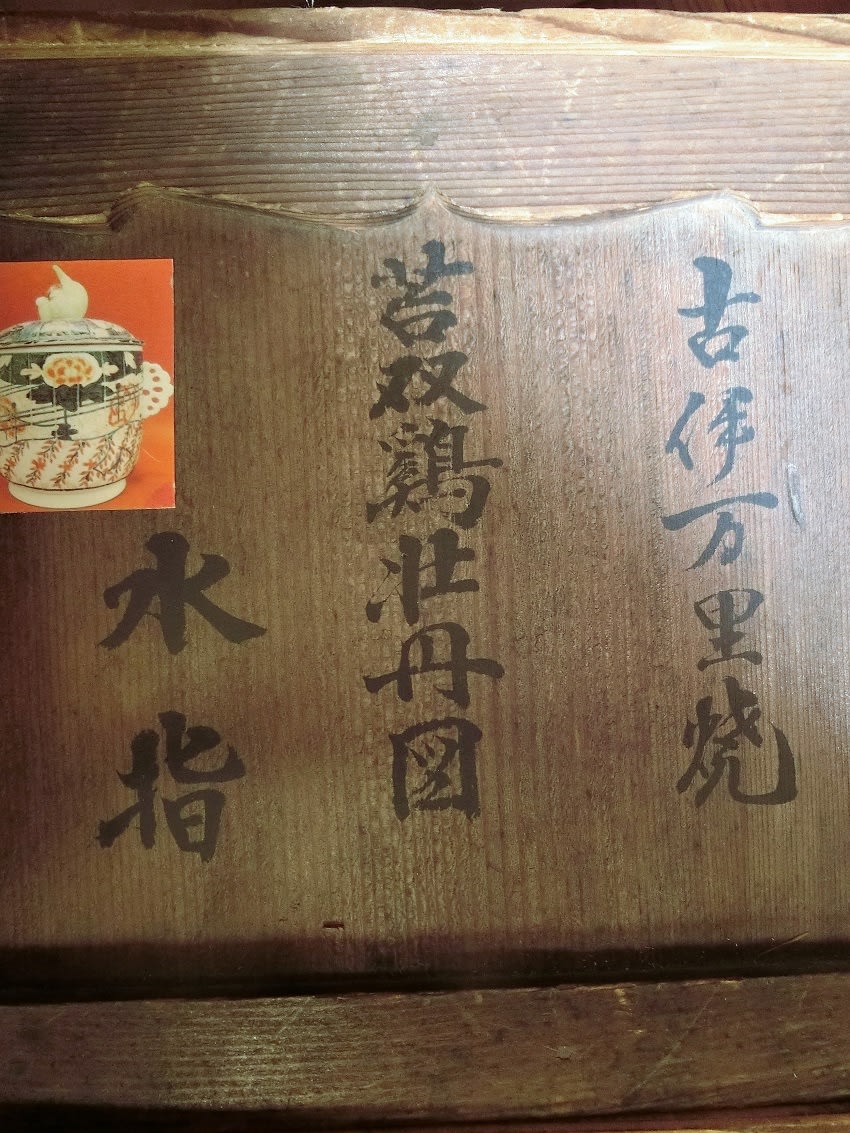

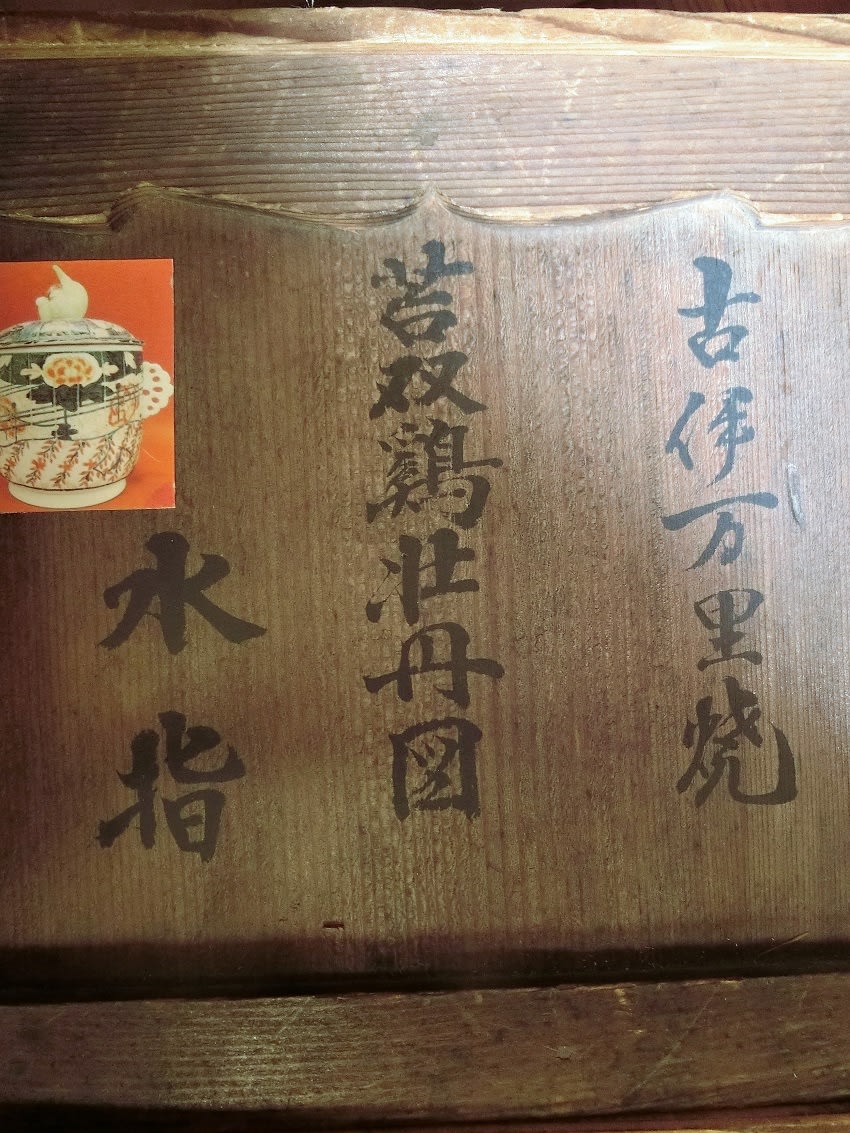

古伊万里 若双鶏牡図水指

古杉箱入 幅260*高さ250

実際に水指には水を入れると重いし、派手なデザインということもあり、家内からは不評で一度も水指としては使われたことはありません。ただし、来年は酉年ということもあり、使い道はありそうです。今はとりあえず茶室の床の間に飾ってみました。時代のある作品ですが、蓋裏に一箇所極小の小アタリがある程度でほとんど美品と言って良い作品です。

箱の脇には「享和3年(1803年) 癸亥(みずのと)歳 十一月吉祥 永松佐次?(所蔵者?)」と記されています。

1803年の作というよりも、入手した年のことででしょう。本作品は1690年代には染付の素地に赤、金などを多用した絵付を施した製品が作られるようになった「古伊万里金襴手」の作品群と推察されます。この種の様式はヨーロッパ向けの輸出品の作品です。

二羽の鶏を蓋の取っ手にあしらい、水指の耳の部分に鶏の鶏冠をデザインして付けられており、珍しい作行きの作品です。

金襴手とは陶磁用語で(きんらんで)と読みます。絵付した後,金を焼き付けて文様を表したもので,赤絵,色絵に施す金彩との配色が織物の金襴(金糸で文様を織り出した織物)と似ているところからこの名が生まれたそうです。

16世紀中ごろ中国江西省景徳鎮民窯で作られて発達、江戸時代中期に日本に持ち込まれ白磁をベースに赤地に金彩で文様を表す金襴手が流行しました。

本作品は中国にはない日本的な作りと言え、実用と言うより輸出用というのが頷けるものです。

なお伊万里焼と古伊万里の大きな違いは、作品そのものの持つ骨董的価値の有無です。江戸時代に有田(佐賀県有田町)で焼成された歴史的、骨董的価値のある作品を「古伊万里」と呼び、明治以降に現在の佐賀県伊万里市で焼成された陶磁器のことを伊万里焼と呼んで区分します。

以前は江戸末期に大量生産された作品は「古伊万里」とは呼ばなかったのですが、近年は作品の不足もあり、幕末やさらには明治初期の作品を「古伊万里」と称する傾向にあります。

明治初期に焼き物を産地名で呼ぶようになり、現在の「伊万里焼」と呼ばれる陶磁器が誕生しました。古伊万里は中国の王朝である明から清への時代変革時に発生した、欧州での中国磁器の断絶に代わる最良の品として欧州へと輸出されましたが、古伊万里はヨーロッパの王侯貴族達に愛され、今でもオールドイマリ(Old Imari)として世界中に熱烈なコレクターが存在しています。また日本でも愛好家が多くなり、多くの作品が日本に里帰りしています。

床の掛け軸は奥村厚一の色紙を表具した作品です。ちなみにこの画家の作品はシミが発生している確率が高い傾向があります。これは膠などの処理の画家の癖によるものなのでしょうか? 画家によってシミの発生の確率が高い画家とそうでない画家があるように思われます。むろん保存状態も影響しているのでしょう。

雪路 奥村厚一筆 その3

和紙本水墨淡彩軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1230*横400 画サイズ:縦260*横240

今年の新年は寒い郷里で迎えそうなので、本作品との取り合わせにて掛けて年末年始の郷里の寒さに今から慣れておくためのイメージトレーニングです

「酉」は、「とり」と読みますが、実際には「にわとり」のことです。新年も一番に鳴く鳥のため縁起が良いとされています。さらに商売関係に縁起のよい干支とされています。「とり→とりこむ」で、商売に繋がるとされています。行動力があり、積極的。親切で世話好きであるという意味もあります。ちなみに家内は酉年生まれ。

さて鶏というと骨董では伊藤若冲が代表的な画家ですが、鶏にちなんでは数多くの骨董の作例があります。本日は非常に珍しい鶏をデザインした水指の紹介です。以前には本ブログで「今までトイレにあったもの・・」という題目で紹介しています。

古伊万里 若双鶏牡図水指

古杉箱入 幅260*高さ250

実際に水指には水を入れると重いし、派手なデザインということもあり、家内からは不評で一度も水指としては使われたことはありません。ただし、来年は酉年ということもあり、使い道はありそうです。今はとりあえず茶室の床の間に飾ってみました。時代のある作品ですが、蓋裏に一箇所極小の小アタリがある程度でほとんど美品と言って良い作品です。

箱の脇には「享和3年(1803年) 癸亥(みずのと)歳 十一月吉祥 永松佐次?(所蔵者?)」と記されています。

1803年の作というよりも、入手した年のことででしょう。本作品は1690年代には染付の素地に赤、金などを多用した絵付を施した製品が作られるようになった「古伊万里金襴手」の作品群と推察されます。この種の様式はヨーロッパ向けの輸出品の作品です。

二羽の鶏を蓋の取っ手にあしらい、水指の耳の部分に鶏の鶏冠をデザインして付けられており、珍しい作行きの作品です。

金襴手とは陶磁用語で(きんらんで)と読みます。絵付した後,金を焼き付けて文様を表したもので,赤絵,色絵に施す金彩との配色が織物の金襴(金糸で文様を織り出した織物)と似ているところからこの名が生まれたそうです。

16世紀中ごろ中国江西省景徳鎮民窯で作られて発達、江戸時代中期に日本に持ち込まれ白磁をベースに赤地に金彩で文様を表す金襴手が流行しました。

本作品は中国にはない日本的な作りと言え、実用と言うより輸出用というのが頷けるものです。

なお伊万里焼と古伊万里の大きな違いは、作品そのものの持つ骨董的価値の有無です。江戸時代に有田(佐賀県有田町)で焼成された歴史的、骨董的価値のある作品を「古伊万里」と呼び、明治以降に現在の佐賀県伊万里市で焼成された陶磁器のことを伊万里焼と呼んで区分します。

以前は江戸末期に大量生産された作品は「古伊万里」とは呼ばなかったのですが、近年は作品の不足もあり、幕末やさらには明治初期の作品を「古伊万里」と称する傾向にあります。

明治初期に焼き物を産地名で呼ぶようになり、現在の「伊万里焼」と呼ばれる陶磁器が誕生しました。古伊万里は中国の王朝である明から清への時代変革時に発生した、欧州での中国磁器の断絶に代わる最良の品として欧州へと輸出されましたが、古伊万里はヨーロッパの王侯貴族達に愛され、今でもオールドイマリ(Old Imari)として世界中に熱烈なコレクターが存在しています。また日本でも愛好家が多くなり、多くの作品が日本に里帰りしています。

床の掛け軸は奥村厚一の色紙を表具した作品です。ちなみにこの画家の作品はシミが発生している確率が高い傾向があります。これは膠などの処理の画家の癖によるものなのでしょうか? 画家によってシミの発生の確率が高い画家とそうでない画家があるように思われます。むろん保存状態も影響しているのでしょう。

雪路 奥村厚一筆 その3

和紙本水墨淡彩軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1230*横400 画サイズ:縦260*横240

今年の新年は寒い郷里で迎えそうなので、本作品との取り合わせにて掛けて年末年始の郷里の寒さに今から慣れておくためのイメージトレーニングです