陶磁器や掛け軸、彫刻類は桐箱の保管箱、額装の作品はタトウ類に保管するのが鉄則ですね。それぞれの飾り用の厨子やガラスケース類は専用の段ボール箱を用意するといいでしょう。

上下蓋にすることで大きさを小さくでき、また保管時も小を大の中に収められます。はだかのままの状態での保管は破損したり、シミの発生することになります。

さて本日の紹介する作品は「氏素性のわからない作品 五彩」という類の作品です。

日本で好まれたとされる明末呉須赤絵などの民窯の作品を中心に当方では蒐集していますが、明にしろ清にしろ民窯以外の官窯の作品となるとお値段も高く、当方で触手を伸ばすにはあまりのも高嶺(高値)の花の作品群です。

民窯といえども、官窯の作品同様にいろんな「模写」、「倣」という作品が多くなっているのですが、出来が良くていやらしさがなければ十二分に楽しめる作品はそれなりにあるようです。

本日紹介する作品は「大明嘉靖年製」と蓋の裏に銘のある蓋物の作品です。

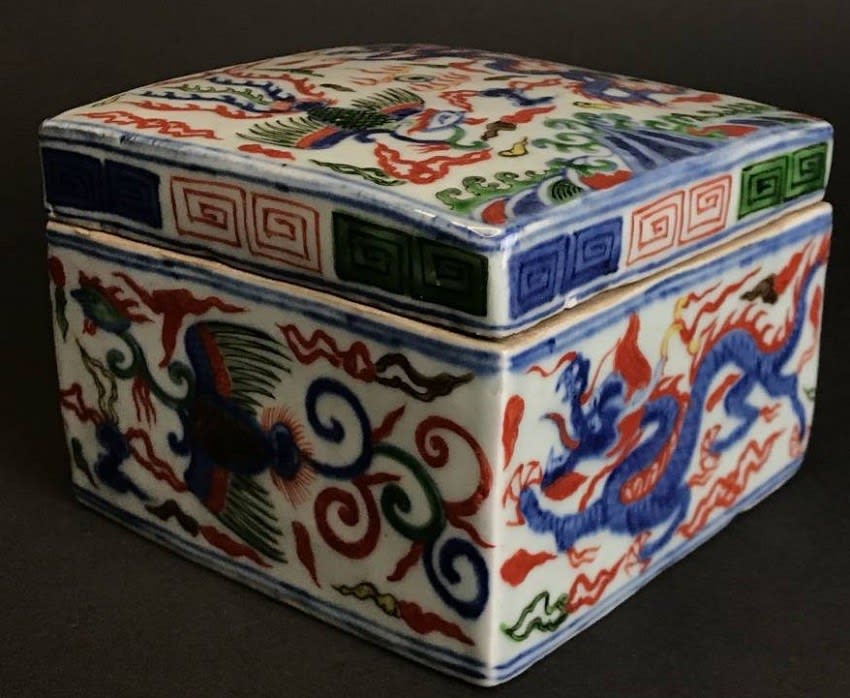

氏素性のわからない作品 五彩 龍・鳳凰文蓋物

「大明嘉靖年製」蓋裏銘 古細工箱入

作品サイズ:115角*高さ85

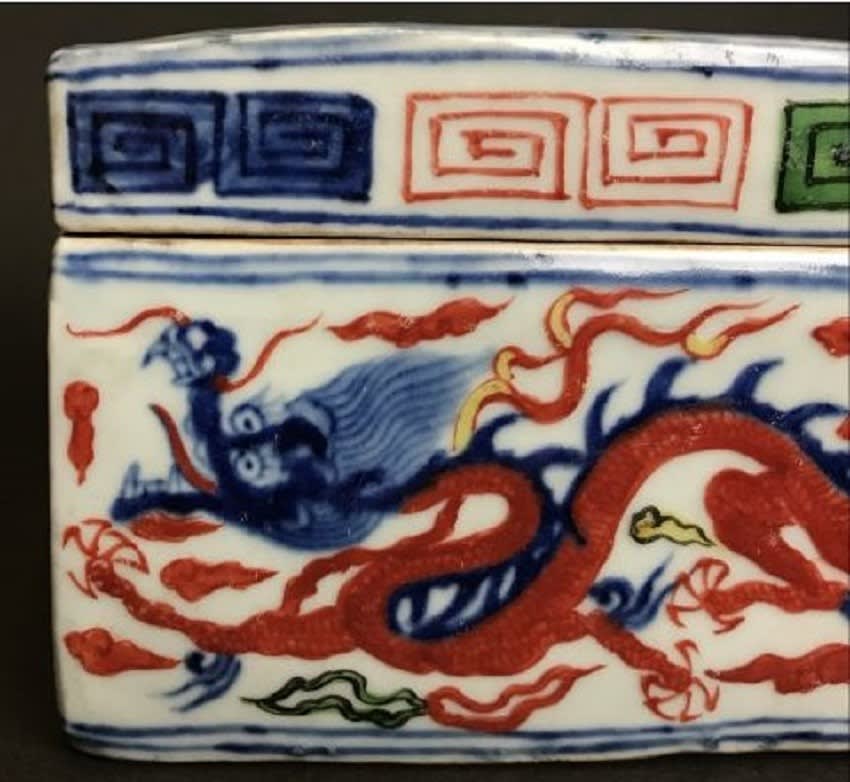

文様は正面に龍と鳳凰(朱雀?)が描かれ、脇にも青龍と赤龍が各々で2面に描かれ、鳳凰か朱雀の文様が各々2面に描かれています。

明末の民窯のような虫喰の跡のような釉薬の剥がれはありません。

龍は龍としてわかるのですが、ところで「朱雀」と「鳳凰」の違いはなにでしょうか?

広辞苑で調べてみると「すざく」の項目には、「天武天皇朝の年号朱雀の異称」とあり、「しゅざく」の項目には、「(古くシュシャカ・シュシャクとも)四神の一つ。朱は五行説で南方に配する。」とあり、四神相応を参照と記述があります。

「四神」の項目には、「天の四方の方角をつかさどる神、すなわち東は青竜、西は白虎、南は朱雀、北は玄武の称とあり、「四神相応」の項目には四神に相応じた最も尊い地相。左方である東に流水のあるのを青竜、右方である西に大道のあるのを白虎、正面である南に汙地(くぼち)のあるのを朱雀、後方であるのを玄武とする。官位・福禄・無病・長寿をあわせもつ地相で、平安京はこれを持つとされた。」と記述がああります。

「鳳凰」の項目には「古来中国で、麒麟・亀・竜と共に四瑞として尊ばれた想像上の瑞鳥」と説明されている。

さらに『世界の怪物・神獣事典』で鳳凰の項目を調べてみると、「東洋のフェニックス、フォン・ファン(鳳凰)の日本の伝説での名前」と簡素に紹介されている。また、項目に朱雀はありません。

『幻想動物事典』の鳳凰の項目に、「古代中国で四霊獣のひとつとされた霊鳥。四神にふくまれている朱雀も鳳凰のことである」と記述がありますが、この呼び名の詳しい由来は載っていません。

『世界幻想動物百科』の鳳凰の項目に、「古代中国の宇宙論において鳳凰は竜と並ぶものとして扱われ、どちらも(虎と亀とともに)4方位と関連づけられる瑞獣とされた。鳳凰の方向は南で、夏と火の要素と結びつけられた。このため、そのすばらしい羽根を彩る多くの鮮やかな色のうちもっともめだつのは赤で、南の朱雀とよばれるようになった」と記述があります。

よくわかりませんが、中国風に本作品を呼称すると「龍・朱雀文」であり、日本風に呼ぶと「龍・鳳凰文」・・・???

内部の写真は上の写真です。

蓋の絵の下の部分はまるで富士に浪・・???

愛嬌のある龍の絵が稚拙でありながらいいですね。

蓋裏にある銘は下記の写真のとおりですが、「大明万暦年製」にしてもともかくこの頃の官窯の作品を倣った作品にはこの銘を入れた作品が多い。書いたものもあれば、印、もしくは印に倣って書かれた銘など数多くあります。日本の古伊万里にもありますが、日本の古伊万里ではひとつのデザインとして考えられていたのでしょう。

絵は見ていて飽きない・・。

天啓赤絵などと通じる面白さがありますね。

なにやら作りのよさそうな箱の納まっています。

なにも「大明嘉靖年製」とする必要性はないでしょうに・・・。

余計な書付のシールは除去しています。紐は平紐から袋紐に交換します。

包んでいた保護布にはなにやら印が押印されていますが詳細は不明です。

縮緬の風呂敷に包んで保管・・。

ほぼ同時期に作られたと推定される作品と並べて鑑賞・・。右の作品のほうは信憑性が高い・・???

五彩 龍文瓶

底「大明万暦年製」銘 合箱

口径98*最大胴径95*底径80*高さ240

口径98*最大胴径95*底径80*高さ240

絵柄や絵付けの方法、胎土も同じようです。

龍の爪?がこちらは4本、蓋物は5本。基本的に王朝の作品は5本とされるとか・・。

朱雀(鳳凰)はこちらの作品には描かれていません。3方向に絵が描かれているので守護神としての意味合いはない作品だからでしょうか?

明末から清初の民窯の天啓・南京赤絵や五彩の作品に分類されるのでしょうが、それらの作品と比較すると面白く、さらに九谷や伊万里への影響にも思いを馳せらせる作品だと思います。

なおこの作品は銘は底の記されています。

陶磁器というのはいろんな作品があるものです。そこに模作や贋作が入り込んでくるのや厄介ですが、それそれで目くじら立てずに余裕で愉しむくらいの気持ちが大切ですね。

下記の作品は蓋物と同じ銘・・。

魚藻文様蓋付五彩壷

底「大明嘉靖年製」銘 合箱

蓋最大径*最大胴径*底径*高さ250

蓋最大径*最大胴径*底径*高さ250

中国でも日本でも数多くの模作が作られていますが、なかなか出来の良いものは少ないようです。この作品はある意味で本歌を凌ぐ出来・・???

銘は高台内にあります。

この銘に心奪われることのないように・・。

蓋物の釉薬はちょっと青っぽいですね。

さらにあくまでも参考までに下記の作品を紹介します。

絵龍紋透喰籠

底「大明嘉靖年製」銘 合箱

最大胴径240*高さ134

最大胴径240*高さ134

これは明らかな模作・・。

近代に作られた模作は絵の出来が悪いのだが、絵や形に面白い味のある作品は菓子器に使ってもいいのだろう。

美術館などの収蔵作品は別格としてオークションにて出回っているこの時代と作とされる作品は意外に神経が図太い作品?が多いと感じるのは小生だけではないでしょうね。ま~、本ブログで紹介している作品もだいぶ神経が図太い作品が多いのですが・・。

家内曰く「あなたの蒐集は真贋よりも整理に重点を置いている?」だと・・。そのような嫌味にも負けずガラクタを増やす日々です。