11月になろうとするのに我が家のメダカはまだ産卵し、孵化しています。

上記写真は孵化用の水槽であり、多い時には1日で200匹近い稚魚が生まれました。現在は10数匹ほど・・。

稚魚用の水槽です。今は寒いので稚魚がうまく育つかどうか心配ですね。

夏頃に生まれた稚魚は順調に大きくなっています。メダカにはいろんな種類がいて見ていて飽きませんね。

さて本日の作品は、同時期に描かれたと推測される杉本健吉の作品を3点まとめ買いしたもの・・。

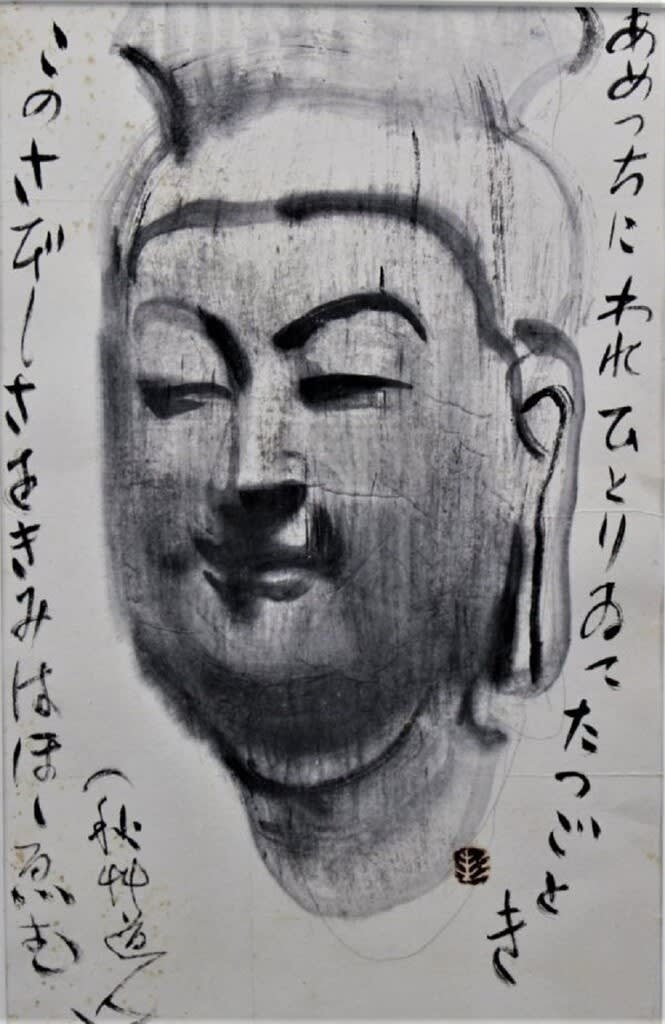

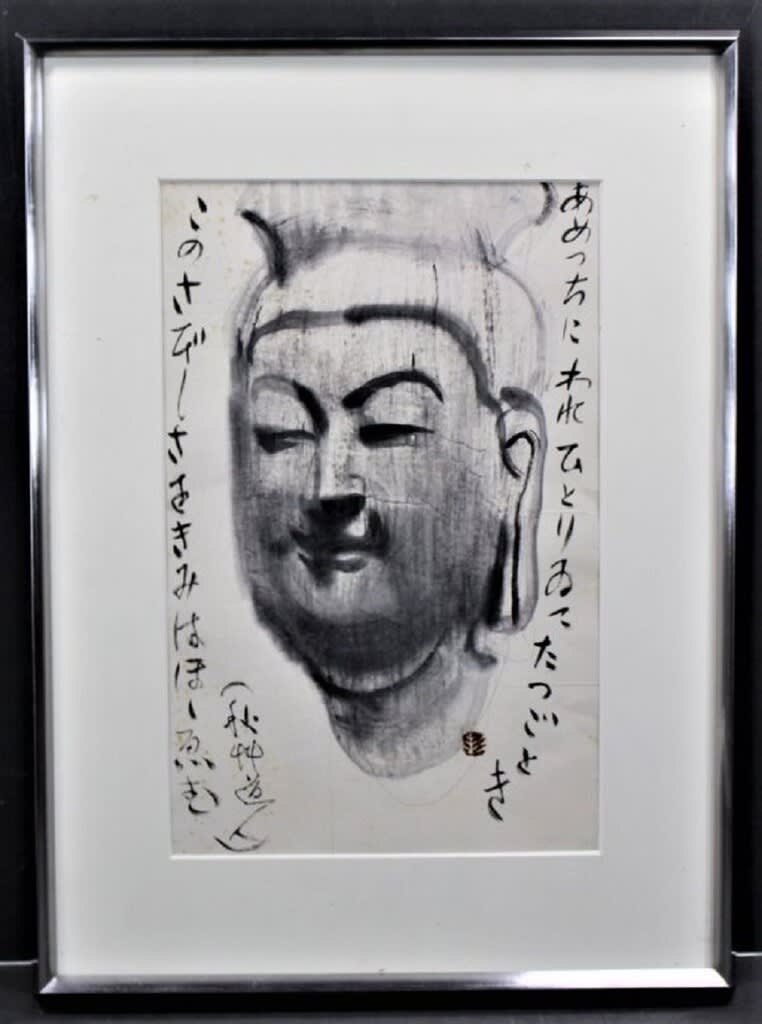

仏頭・宝物殿・春日野 3点 杉本健吉筆 昭和28年頃作

紙本水墨 額装 印章のみ 誂タトウ+黄袋

仏頭

作品サイズ:縦327*横217

「あめつちに われひとりゐて たつごとき このさびしさを きみはほ々ゑむ (秋艸道人)」という賛があります。

この賛は会津八一の代表的な短歌、「夢殿の救世観音に」と題して詠まれた歌です。同じ新潟出身の良寛の歌に親しみ、奈良の風物、とくに仏教美術に傾倒、その美を詠んだ歌が多いようです。

「死後に遺るのは歌と書だ」と会津八一が語ったとおり、独自の書体が刻まれた歌碑は各地に建立されています。

意味は「諸行無常の天地に、孤立無援でいる人間の寂しさをあたたかく包み込むようにほほえんでいる仏像の姿に、人びとは力づけられる。現世の憂いなど小さいことだというように。」ということのようです。

杉本健吉の絵に会津八一が賛? 否、杉本健吉が記した可能性の方が高いのでしょう。両者の字体が意外に似ているようです。

仏頭・宝物殿・春日野 3点 杉本健吉筆 昭和28年頃作

紙本水墨 額装 印章のみ 誂タトウ+黄袋

宝物殿

作品サイズ:縦240*横360

いい感じの作品ですね。

杉本健吉の肉筆の作品は数が少ないのであまり知っている方は少ないのでしょう。

さらに油彩画はほとんど寄贈されているので、市場に出回ることは滅多にありません。

油彩画、日本画ともに卓越した才能の持ち主です。

最後は実に愛らしい作品です。

仏頭・宝物殿・春日野 3点 杉本健吉筆 昭和28年頃作

紙本水墨 額装 印章のみ 誂タトウ+黄袋

春日野 一部淡彩 作品サイズ:縦260*横310

この手の作品は版画としてよく出回っていますので、肉筆を混同しないようにしなくてはいけません。

折り目があり、スケッチ帖からの抜き取りの作品でしょう。

題名、印章は下記のとおりです。

会津八一と杉本健吉が歌書画集「春日野」(昭和29年 1954年)を合作していますが、これらの作品で点のうちの最後の作品はこの表紙と同じデザインです。

歌書画集「春日野」(昭和29年 1954年)は會津八一歌の書、杉本健吉の画のよるものです。

(合作書画集「春日野」1954(昭和29)年出版の合作書画集で図版全21枚)

右:會津八一 左:杉本健吉 東大寺観音院の庭にて入江泰吉氏撮影

この書画集は、昭和21年から何度か企画にあがり、紆余曲折を経て昭和29年に、ようやく完成した力作であり、なお昭和53年に復刻されています。

古都「大和」「奈良」をこよなく愛した会津八一と杉本健吉。古都を詠じ、流麗にして浪漫にとんだ作品で一世を風靡した秋艸道人・会津八一の歌と書・・・。これほどの風流人は現代の日本にはいないように思われます。

そして94歳の独自の自由闊達な画風をもって作品を描き続ける杉本画伯の絵による、昭和40年代に限定少部数で刊行され幻の書となっていた珠玉の歌書画集「やまとくにはら」。この本は「東大寺大仏讃歌」・「印象」らを1冊にまとめ復刻、新装版されています。

廉価の額ながらマット交換してこれらの作品を展示室に飾っています。各々同じデザインのマットを作品に合わせて色を変えています。

少しでも当時の風流人の気質を学べたらいいですね。

3点まとめてタトウに入れる保管としていますが、重いのでガラスはアクリルに変更します。そのほうが安全です。