本日は朝から新幹線で仙台へ、それから青森、帰路には盛岡・・、そして日帰り。

ところで男の隠れ家には入り口の通路があってそこには仏壇が設置されています。その通路はひとつの鬼門・・・??? 魔よけが飾られます。

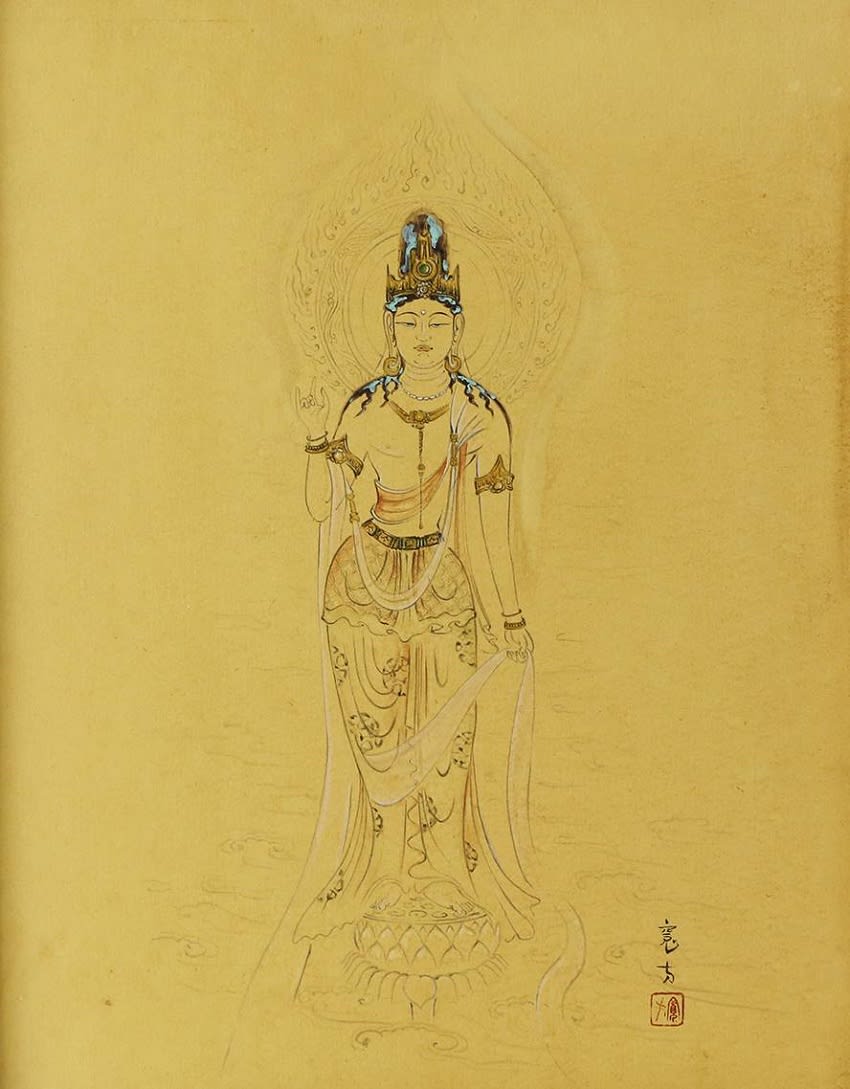

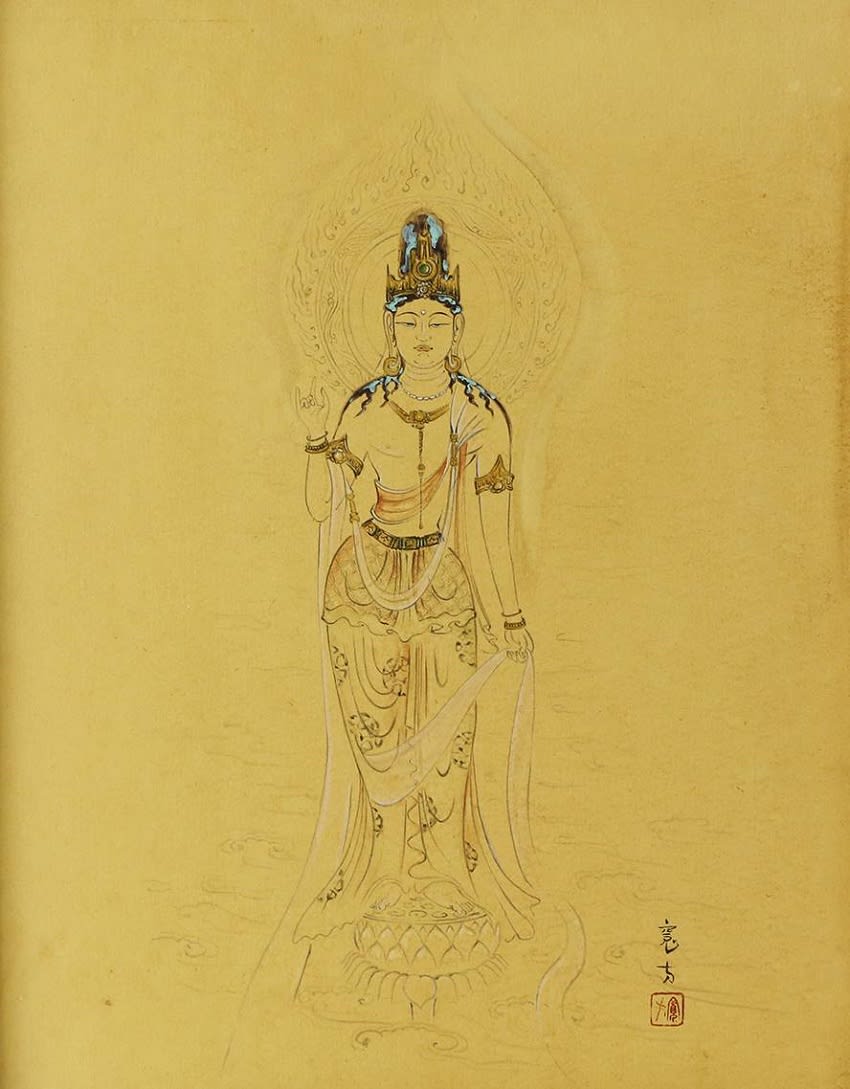

「谷文一の鐘馗図」(谷文晁の後継者として将来を嘱望されたが三十代で亡くなっており、作品は貴重です)は端午の節句が終わったので、6月は家内の命日もあり、「観音」の作品を飾りました。

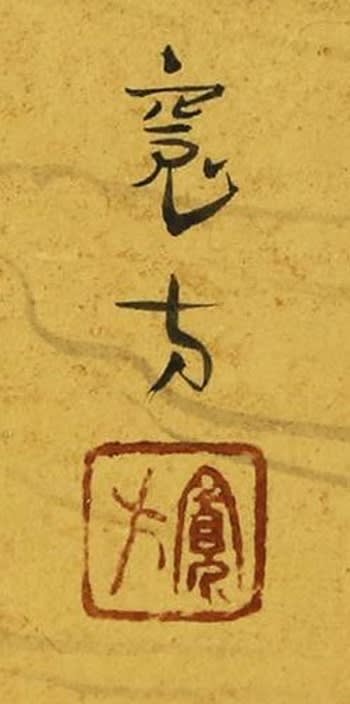

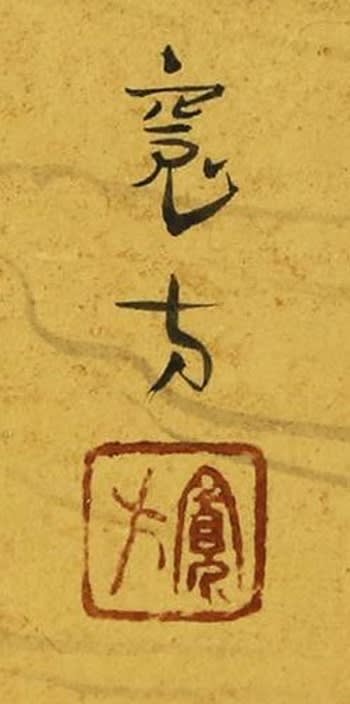

観音菩薩 荒井寛方筆

和紙本水墨淡彩額装 タトウ入

全体サイズ:縦550*横460 画サイズ:縦395*横310(6号)

大正5年(1916年)詩人のラビンドラナート・タゴールに招かれて、ビチットラ美術学校の絵画教授としてインドに渡り、アジャンター石窟群の壁画などを模写しています。大正7年(1918年)帰国後は、仏教関連に多く題材を得て院展を中心に作品を発表、「仏画の寛方」と呼ばれ、大正期院展の傾向であるインド的趣向の代表者として認められた画家です。

紋所や提灯の上絵を描く家に生まれ、父・藤吉は素雲と号し、瀧和亭に師事して南画を学んでいました。出発点は当時流行していた南画というのは意外です。

明治32年(1899年)瀧和亭の勧めで水野年方に入門し、歴史画・風俗画を学んでいます。翌年、年方から「寛方」の号を与えられ、同門の四天王の一人と称されました。「寛方」は水野年方に由来する名前です。

歌川豊国⇒歌川国芳⇒月岡芳年⇒水野年方⇒鏑木清方⇒伊東深水という師弟の流れの中にいる画家です。

荒井寛方は、原家所蔵の仏画を模写したことが縁で「原三渓」の援助を受けるようになり、上記のインドの詩聖タゴールを三溪園滞在中に知り、招聘されることになります。このような関係も知っていると日本画や茶の世界の関連性が少し理解できます。

栃木県さくら市のさくらミュージアムに荒井寛方記念館があります。一度訪れてみたいものですね。

ところで男の隠れ家には入り口の通路があってそこには仏壇が設置されています。その通路はひとつの鬼門・・・??? 魔よけが飾られます。

「谷文一の鐘馗図」(谷文晁の後継者として将来を嘱望されたが三十代で亡くなっており、作品は貴重です)は端午の節句が終わったので、6月は家内の命日もあり、「観音」の作品を飾りました。

観音菩薩 荒井寛方筆

和紙本水墨淡彩額装 タトウ入

全体サイズ:縦550*横460 画サイズ:縦395*横310(6号)

大正5年(1916年)詩人のラビンドラナート・タゴールに招かれて、ビチットラ美術学校の絵画教授としてインドに渡り、アジャンター石窟群の壁画などを模写しています。大正7年(1918年)帰国後は、仏教関連に多く題材を得て院展を中心に作品を発表、「仏画の寛方」と呼ばれ、大正期院展の傾向であるインド的趣向の代表者として認められた画家です。

紋所や提灯の上絵を描く家に生まれ、父・藤吉は素雲と号し、瀧和亭に師事して南画を学んでいました。出発点は当時流行していた南画というのは意外です。

明治32年(1899年)瀧和亭の勧めで水野年方に入門し、歴史画・風俗画を学んでいます。翌年、年方から「寛方」の号を与えられ、同門の四天王の一人と称されました。「寛方」は水野年方に由来する名前です。

歌川豊国⇒歌川国芳⇒月岡芳年⇒水野年方⇒鏑木清方⇒伊東深水という師弟の流れの中にいる画家です。

荒井寛方は、原家所蔵の仏画を模写したことが縁で「原三渓」の援助を受けるようになり、上記のインドの詩聖タゴールを三溪園滞在中に知り、招聘されることになります。このような関係も知っていると日本画や茶の世界の関連性が少し理解できます。

栃木県さくら市のさくらミュージアムに荒井寛方記念館があります。一度訪れてみたいものですね。